Джон Браун - Семь элементов, которые изменили мир

- Название:Семь элементов, которые изменили мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аттикус»

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-389-08888-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Браун - Семь элементов, которые изменили мир краткое содержание

Эта книга о том, как мы, люди, меняем планету. Как, используя во благо, а временами во вред богатый арсенал химических элементов, неудержимо стремимся к новым пределам: знаний, богатства, власти и влияния. Как создаем новые отрасли промышленности и города, как разрушаем и истребляем то, чем пользовались до нас десятки поколений.

Сможет ли сегодня человечество направить свои силы и энергию на благо себе и планете, воздержаться от необдуманных действий, которых и так совершено уже немало? На этот вопрос стремится найти ответ Джон Браун, английский бизнесмен, инженер и историк, на протяжении 12 лет возглавлявший одну из крупнейших нефтедобывающих корпораций мира – British Petroleum.

Семь элементов, которые изменили мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но в 413 г. до н. э. спартанцы захватили ближний к рудникам город и превратили его в крепость и форпост для захвата соседних земель [25], и Афины начали терять контроль над добычей серебра. Один афинский военачальник перешел на сторону спартанцев и рассказал им, как отрезать Афины от Лаврийских серебряных рудников [26]. План удался, рудники были потеряны, и в порыве отчаяния город переплавил золотые украшения Акрополя, включая и восемь золотых статуй Нике, богини победы. В 404 г. после продолжительной осады Афины сдались спартанцам. Фукидид называл хроническую нехватку серебра главной причиной поражения города. Серебряные рудники поддерживали развитие великой цивилизации, и утрата ускорила ее падение. Нике покинула город.

Из статуй были изготовлены новые золотые монеты того же веса и той же формы, что и серебряные, которые они заменили. Но из-за более высокой ценности золота каждая новая монета стоила в 12 раз дороже прежней. Это мешало использовать золотые монеты в местных торговых сделках, и они имели хождение главным образом при оплате товаров из других стран. Именно серебро, а не золото играло главную роль в период политического, экономического и культурного расцвета Афин. Важность серебра очевидна: в Афинах золото стоило в 12 раз дороже, что примерно соответствовало десятикратной разнице в стоимости этих металлов, установленной царем Крезом в Лидии. Более 3000 лет она варьировалась в диапазоне от 9:1 до 16:1, а в 2011 г. золото стоило минимум в 50 раз дороже серебра.

Относительная стоимость серебра и золота свободно изменяется в зависимости от спроса и предложения. Местные вариации в распределении источников золота и серебра приводят к местным различиям в соотношении их стоимости, но по мере развития международной торговли эти различия постепенно сглаживались. Унция серебра всегда стоила намного меньше, чем золота. Это всегда шло в плюс, потому что из него можно чеканить мелкие монеты для повседневных расчетов. Чтобы дать торговцам возможность всегда знать их реальную ценность, государственные казначейства и министерства финансов должны были фиксировать соотношение стоимости золота и серебра. Это раз за разом создавало возможности совершать арбитражные сделки в ущерб государству. Например, еще в Средние века, когда серебро имелось в Европе в избытке, было выгодно отправлять слитки через Средиземное море в страны Северной Африки, чтобы обменивать их на золото. Серебра всегда было больше, чем золота, и для государственных казначейств, желавших увеличить денежную массу, оно было удобно. Но «нездоровая» монетарная практика никогда не приносила устойчивых позитивных результатов. Со временем золото становилось более предпочтительным стандартом ценности: спрос повышался, а относительная цена укреплялась [27]. Серебро играло все менее значительную роль по сравнению с прошлым, пока в середине XIX в. для него не нашлось новое применение – в фотографии.

Один из уик-эндов жаркого нью-йоркского лета 1973 г. я провел в Вашингтон-Сквер-парке, фотографируя пейзажи и сюжеты. В центре парка за шахматными столиками всегда сидит много пожилых людей, сосредоточенно следящих за перемещениями фигур на черно-белых досках. Я нажимал кнопку затвора фотоаппарата. Свет, отраженный от участников и зрителей шахматных баталий, шел сквозь объектив на фотопленку, покрытую слоем коллоидного серебра. Там, куда попадали фотоны, образовывались атомы чистого серебра, фиксировавшие текущий момент [28].

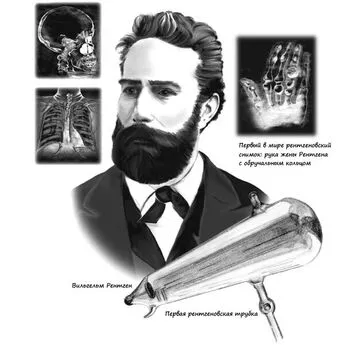

Идея фиксации изображений впервые пришла в голову англичанину Томасу Веджвуду, сыну прославленного изготовителя изделий из фарфора Джосайи Веджвуда, в конце XVIII в. Джосайя использовал камеру-обскуру, проецирующую изображения окружающих предметов на экран, чтобы быстрее и точнее наносить рисунки на фарфоровые изделия. Веджвуд задумался, как можно зафиксировать изображения, и начал экспериментировать с азотнокислым серебром, высокая светочувствительность которого стала известна после случайного открытия, сделанного в 1725 г. Тогда профессор Иоганн Шульце исследовал свойства азотной кислоты и раствора углекислого кальция (иногда содержащего небольшое количество серебра) в Университете Альтдорф, расположенном недалеко от Нюрнберга. Он работал поблизости от окна, и так как день был солнечный, яркий свет падал на прозрачный сосуд с раствором. Он заметил, что часть раствора, обращенная к окну, внезапно окрасилась в пурпурный цвет, а часть, обращенная внутрь лаборатории, оставалась белой. Он повторил эксперимент снова, но на этот раз держал сосуд в темноте. Никаких изменений цвета не произошло.

Шульце понял: смесь изменяет цвет под влиянием солнечного света, и после дальнейших исследований пришел к выводу, что именно серебро играет главную роль в этой реакции [29]. Веджвуд воспользовался его открытием. Он покрывал листы бумаги раствором азотнокислого серебра и затем размещал над ними различные предметы. Подвергая листы воздействию солнечного света, он получал силуэты этих предметов, но на свету остальная поверхность азотнокислого серебра постепенно делалась темной, и изображения исчезали [30]. Разочарование и слабое здоровье вынудили его прекратить дальнейшие эксперименты. Изобретения фотографии, позволявшей получать устойчивые изображения, пришлось ждать еще 30 лет.

В октябре 1833 г. другой англичанин, Уильям Генри Фокс Тальбот, проводил медовый месяц на берегах озера Комо. Он пытался зарисовать пейзаж с помощью устройства под названием камера лючида – еще одного приспособления для рисовальщиков, в котором используется призма для перенесения изображения ландшафта на бумагу. Но он был не очень удачлив. Отведя глаза от призмы, он «обнаружил, что неуверенный карандаш меланхолически оставлял на бумаге едва заметные линии» [31]. Фокс Тальбот захотел найти лучший метод и по возвращении домой, не зная, по-видимому, об экспериментах Веджвуда, начал создавать силуэты листьев, кружев и других плоских предметов, используя бумагу, покрытую азотнокислым серебром. Но, как и Веджвуд, он обнаружил, что не может остановить постепенного исчезновения изображений. Как-то он заметил, что края бумаги, которые обрабатывались лишь небольшим количеством соляного раствора (использовавшегося как основа для последующего нанесения слоя азотнокислого серебра), часто оказывались намного чувствительнее к свету. Используя концентрированный соляной раствор, он обнаружил, что может делать бумагу намного более светочувствительной. И тогда он понял, что если обработает освещавшуюся светом бумагу концентрированным соляным раствором, то сможет надежно зафиксировать изображения предметов. Но это только полдела. Изображения, созданные камерой-обскурой, были слишком тусклыми, чтобы производить впечатление. Тальбот начал эксперименты по повышению светочувствительности бумаги и с помощью линз, фокусировавших свет на небольшой площади, смог создавать изображения размером с почтовую открытку, кажущиеся, по словам Тальбота, «работами какого-то художника-лилипута» [32]. Он пошел дальше Шульце и Веджвуда, но, как и они, не смог осознать значения своего открытия и отложил его в сторону ради удовлетворения других интересов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ясуси Китагава - Благодаря встрече с тобой. Семь свиданий, которые изменили мою жизнь [litres]](/books/1150132/yasusi-kitagava-blagodarya-vstreche-s-toboj-sem-svi.webp)