Тина Брайсон - Дисциплина без драм. Как помочь ребенку воспитать характер

- Название:Дисциплина без драм. Как помочь ребенку воспитать характер

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Альпина»6bdeff1e-120c-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4046-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тина Брайсон - Дисциплина без драм. Как помочь ребенку воспитать характер краткое содержание

Как добиться, чтобы подросток не препирался со взрослыми? Как уберечь двухлетнего малыша от опасных экспериментов? Устали твердить целыми днями одно и то же, поторапливая ребенка то в школу, то в постель, воевать из-за несделанных уроков или сидения перед телевизором? Тогда эта книга для вас. Специалисты по нейропсихиатрии и детской и подростковой психотерапии Дэниел Сигел и Тина Брайсон убеждены: когда мы призываем детей к порядку, наша задача – не запрещать и наказывать, а научить их. Научить контролировать свои порывы, справляться с гневом и другими сильными негативными чувствами, учитывать последствия их поступков для окружающих. При освоении этих навыков в мозге ребенка образуются прочные нейронные связи, формируя его личность и характер, они становятся естественной потребностью и в дальнейшем помогают справляться с любыми трудностями и принимать правильные решения. И научить своих детей всему этому можно без всяких драм и слез – утверждают авторы и убедительно доказывают это в книге.

Дисциплина без драм. Как помочь ребенку воспитать характер - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

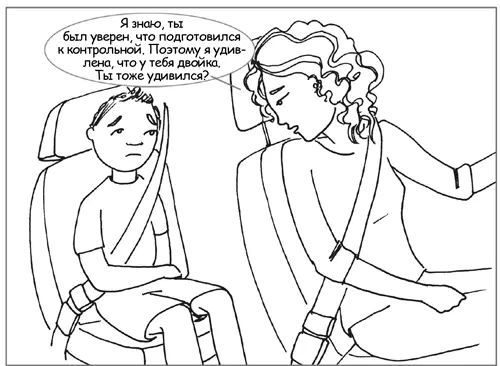

По содержанию фраза «Кажется, Джонни ждет, когда тоже сможет покататься» вроде бы ничем принципиально не отличается от распоряжения «Дай Джонни покататься». Но первый вариант имеет целый ряд важных преимуществ. Во-первых, он не загоняет ребенка в оборону. Возможно, ребенок все-таки будет ощущать потребность защищаться, но не в такой мере, как если бы вы его отчитывали или указывали, как поступить.

Во-вторых, когда мы просто описываем ребенку то, что видим, он сам должен решить, как реагировать на наше наблюдение, и это активизирует его высший мозг. Таким образом мы помогаем ему развивать внутренний компас, который всю дальнейшую жизнь будет указывать верный путь. Когда мы говорим: «Джейк чувствует себя покинутым, вы должны принять его в игру», – то в готовом виде преподносим урок. Однако при этом мы делаем за ребенка всю работу, не давая ему возможности развить навыки решения проблем или проявления эмпатии. Если же вместо этого сказать: «Посмотри на Джейка. Вы с Лео играете, а он сидит один», – то ребенок получит шанс самостоятельно осмыслить ситуацию и понять, что нужно сделать.

В-третьих, описывая то, что видим, мы начинаем диалог. Подразумевается, что всякий раз, когда ребенок делает что-то, что нам не нравится, наш естественный отклик – рассмотреть ситуацию вместе с ним, дать ему возможность объясниться и что-то понять. После этого мы можем предложить ему возможность оправдаться или извиниться, если нужно, и поискать решение проблемы, вызванной его проступком.

«Что случилось?», «Ты можешь мне объяснить?», «Я не понимаю, как это произошло». При обучении ребенка эти фразы могут быть чрезвычайно полезны. Указать на то, что мы видим, а затем попросить ребенка помочь нам это понять, – вот путь к сотрудничеству, диалогу и развитию.

Обратите внимание, насколько разные отклики мы получаем от ребенка в зависимости от того, как сами реагируем на его проступок, пусть даже содержание нашего высказывания неизменно, меняется лишь форма. Описав увиденное и попросив помощи в том, чтобы в этом разобраться, родитель может сделать паузу и дать возможность мозгу ребенка включиться в работу. Только после этого стоит переходить к активной части своего отклика.

Из этого приема перенаправления естественным образом вытекает следующий, направленный на то, чтобы сделать приучение к дисциплине совместным, партнерским процессом, а не однонаправленным, сверху вниз, донесением до ребенка родительской воли.

Прием перенаправления № 4: привлеките ребенка к исправлению последствий проступка

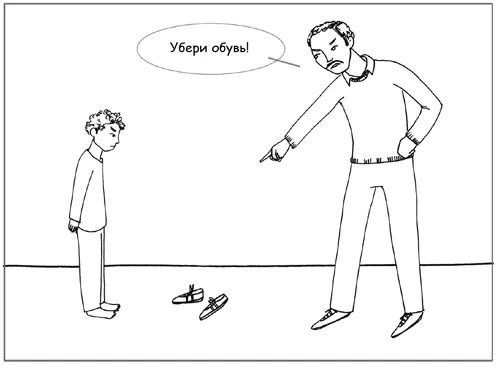

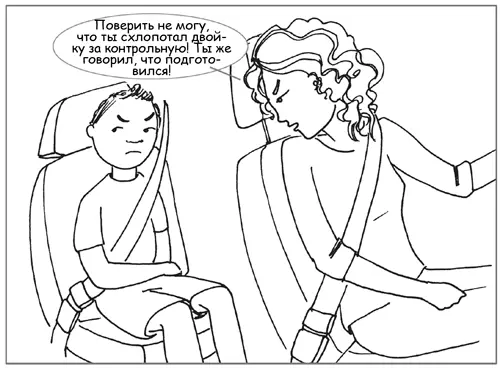

Как выглядит традиционная коммуникация в процессе воспитания? Родители говорят (фактически читают нотации), а дети слушают (на деле игнорируют). При этом родители обычно исходят из бездоказательной предпосылки, что их монолог – самый действенный воспитательный прием, не имеющий достойной альтернативы.

Но в наши дни многие родители убеждаются, что приучать детей к дисциплине можно в гораздо более уважительной – и, заметьте, эффективной! – форме, если начать равноправный, обоюдный, двусторонний процесс диалога вместо того, чтобы произносить монолог.

Это не значит, что родители должны отказаться от своей роли авторитета в отношениях с детьми. Прочитав предыдущие главы этой книги, вы уже знаете, что мы не сторонники такого подхода. Но мы обоснованно утверждаем: когда ребенка вовлекают в процесс воспитания, он чувствует, что его уважают, прислушивается к тому, чему его учат родители, а значит, гораздо охотнее идет им навстречу и даже предлагает решения проблем, возникновение которых, собственно, и потребовало дисциплинарного вмешательства. Таким образом, родители и дети действуют как команда, ища наилучший выход из создавшегося положения .

Помните, мы говорили о майндсайте и о том, как важно помочь детям сформировать способность к инсайту (пониманию собственных действий) и эмпатии (пониманию других людей)? Когда вы установили эмоциональный контакт и ребенок готов вас слушать и воспринимать, совсем не трудно завязать диалог, который приведет сначала к инсайту («Я знаю, что тебе известны наши правила, потому и не понимаю, что заставило тебя так поступить»), а затем к эмпатии и восстановлению интеграции («Как ты думаешь, что она почувствовала и как ты можешь это исправить?»).

Например, ваш восьмилетний сын пришел в бешенство из-за того, что его сестра получила очередное приглашение в гости, а его «никто никогда не приглашает!». В приступе неконтролируемой ярости он швырнул через всю комнату ваши любимые солнцезащитные очки, и они разбились.

После того как вы успокоитесь и установите эмоциональный контакт с сыном, как вы будете говорить с ним о случившемся? Традиционный подход – ваш монолог: «Нет ничего дурного в том, чтобы выйти из себя, это с каждым случается. Но даже если ты очень зол, ты должен контролировать свои действия. Нельзя ломать чужие вещи. В следующий раз, когда выйдешь из себя, постарайся найти допустимый способ выразить свои сильные эмоции».

В таком способе коммуникации есть что-то плохое? Нет, конечно! Более того, в нем есть и сочувствие, и здоровое уважение к ребенку и его переживаниям. Но обратите внимание: это однонаправленная коммуникация сверху вниз. Вы излагаете важную информацию, а ребенок ее получает.

Что, если вместо этого вовлечь его в равноправный диалог, призывая поучаствовать в поиске наилучшего способа разрешения конфликта? Возможно, вы начнете с приема перенаправления № 4 и попросту опишете то, что видели, и дадите ему возможность откликнуться: «Только что ты совершенно вышел из себя. Схватил мои очки и швырнул их. Как это вышло?»

Поскольку к этому моменту вы уже установили эмоциональный контакт, выслушали сына и откликнулись на его чувства, порожденные приглашением, которое получила сестра, теперь он сможет сосредоточиться на вашем вопросе. Скорее всего, он снова вспомнит свой гнев и выкрикнет: «Я просто взбесился, вот и все!»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: