Джордж Манро - Петербург в царствование Екатерины Великой. Самый умышленный город

- Название:Петербург в царствование Екатерины Великой. Самый умышленный город

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЦентрполиграфa8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-06658-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джордж Манро - Петербург в царствование Екатерины Великой. Самый умышленный город краткое содержание

Перед вами книга по истории Петербурга на одном из самых важных этапов его развития – во времена Екатерины II. Государыня безмерно любила свою столицу. Тот незабываемый облик города, который мы знаем и любим, начал формироваться именно во времена ее правления: гранитные набережные, бастионы Петропавловской крепости, Медный всадник, решетка Летнего сада, здания в стиле классицизма, который пришел сюда как раз благодаря Екатерине, ценившей изящество, строгость, воздушность этих бело-желтых сооружений. Ведь они так великолепно вписались в простор городского пространства этого, как писал Федор Достоевский, «самого умышленного города»…

Американский профессор из Ричмонда Джордж Манро, влюбившийся в Петербург с первого взгляда и посвятивший его изучению годы, открывает в этой книге то, что не было видно за великолепными фасадами дворцов. Он изучает ту повседневность, обыденность, без которой не может быть полноценной жизнь города. Подробно, с вниманием и интересом автор пишет о том, как преображалась столица, как она снабжалась, как было устроено ее управление, торговля, промышленность, чем занимались ее жители 250 лет назад.

Петербург в царствование Екатерины Великой. Самый умышленный город - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пути сообщения на окраинах были развиты хуже, чем в центре. Кроме Фонтанки, за которой начинались предместья, там имелся только один канал, Лиговский, протекавший восточнее и южнее Фонтанки. Берега Невы за пределами центра города не соединял ни один мост, хотя бы понтонный. Недостатки, присущие системе улиц центральных районов, были ещё заметнее в пригородах. Отсутствие связующих проездов заставляло добираться с места на место кружными путями. Для того чтобы попасть из предместья в предместье, почти всегда приходилось сначала проехать в центр по одной улице, а потом покинуть его по другой, ведущей в нужном направлении. Мостовая, причём чаще бревенчатая, чем булыжная, имелась исключительно на главных улицах, а также позволяла пересечь несколько болотистых участков. Лишь на важнейших направлениях, ведущих из города, власти старались придать улицам презентабельный вид – прорыть сточные канавы, убрать мусор. Эти главные дороги, числом пять, вели в Москву, в Ригу, вдоль южного берега Невы в Шлиссельбург, прямо на юг в Псков и на север в Выборг. Весной и осенью почти непроезжие из-за грязи, они приходили в наилучшее состояние зимой. В самом деле, только покрытые укатанным снегом дороги позволяли привозить большие партии грузов из внутренних областей в Петербург. Тем не менее они использовались круглый год для вывоза товаров из столицы вглубь страны, потому что было всё же легче ехать даже по самым плохим дорогам, чем плыть по рекам против течения [86].

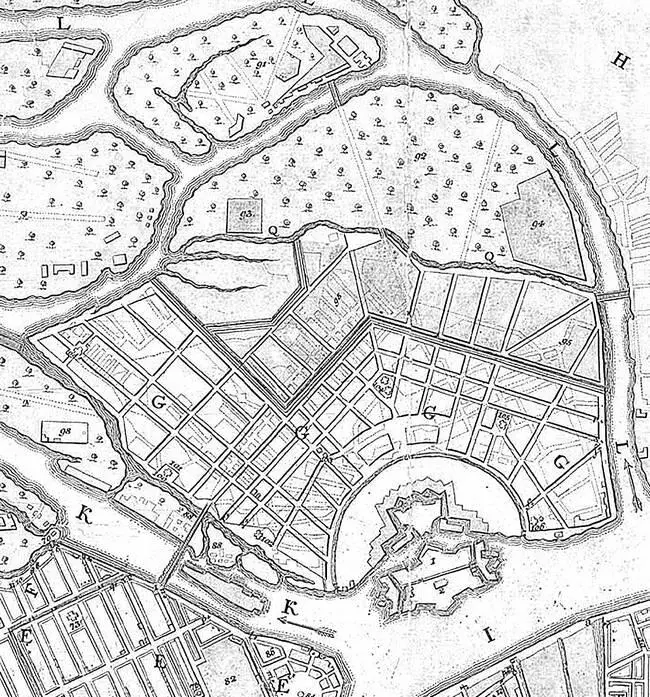

План Петербургской части. 1776 г.

В 1762 г. население окраин ещё нередко жило в слободах – маленьких густонаселенных поселках. В слободе обычно селились работники одного государственного учреждения (например, Адмиралтейства, почтового ведомства), к которому они были приписаны. Этот факт позволяет без труда представить себе, как выглядело типичное предместье в первые десятилетия существования Северной столицы.

Лучший пример из источников того времени дает карта Санкт-Петербургской стороны. Слободы здесь разбивали по берегу реки или на расстоянии двух кварталов от нее. В глубине острова нарезали наделы вдоль главных дорог, как вдоль реки. Кварталы разделяли на длинные узкие участки. Иногда один участок простирался от улицы до улицы, а иногда в длину помещалось два участка. Собственно постройки занимали лишь малую долю земли на каждом участке. Размеры дома в среднем колебались от 15 × 30 футов до 20 × 50 футов [87]. Правда, в других слободах дома бывали опасно скучены, что создавало угрозу пожара. Это было особенно характерно для Ямской слободы в Московской части [88].

Сами дома описать нетрудно. Обычно они относились к третьему из вышеописанных видов жилых строений и были полностью деревянными. Раздобыть строительные материалы в Петербурге всегда было первостепенной проблемой. Болотов живо описал один из способов её решения. Весной 1762 г. работы в Зимнем дворце наконец закончились. На большом поле с сухопутной стороны дворца остались кучи из неиспользованных материалов, кирпича, камней и просто строительного мусора. Власти хотели очистить территорию к Пасхе, но нанимать для этого работников было и дорого, и уже поздно. Тогда обер-полицмейстер придумал план: разрешить горожанам забрать себе всё, что они были в состоянии унести. В назначенный день, как вспоминал Болотов, «со всех сторон и со всех улиц бежали и ехали целые тысячи народа. Всякий спешил и, желая захватить что-нибудь получше, бежал без ума, без памяти, и, добежав, кромсал, рвал и тащил, что ни попадалось ему прежде всего в руки, и спешил относить или отвозить в дом свой и опять возвращаться скорее. Шум, крик, вопль, всеобщая радость и восклицания наполняли тогда весь воздух… а к вечеру как не бывало и всех щеп, мусора и другого дрязга и не осталось ни единого камушка и половинки кирпичной» [89]. При нормальных обстоятельствах покупать материалы было очень дорого, так что многие новопоселенцы, как уже упоминалось, жили в самых ужасных лачугах. Поэтому вид окраинных районов представлял собой картину убогих жилищ в один или два этажа, деревянных заборов, немощёных улиц без фонарей да грязных канав, полных отбросов.

В 1762 г., в начале периода, исследуемого в этой книге, Санкт-Петербург распадался на две очевидные части – центр и окраины, различные и по функциям, и по интенсивности использования земли. Центр определенно превосходил окраины с точки зрения развития градостроительства, но и в нём полезные площади использовались гораздо менее интенсивно, чем в других больших городах Европы. Проектирование затронуло только планировку улиц, да и то лишь в некоторых частях столицы. Город имел неровные очертания, все ещё оставался приграничным, хотя и играл роль одной из двух российских императорских резиденций. В этом отношении он напоминал тогдашний Берлин. Но в последующие три десятилетия Санкт-Петербург резко изменился. Эти перемены подхлёстывал такой быстрый рост населения, какого ещё не бывало в истории российских городов.

Глава 2

«…И обитать в нем всякому любезно»: население и общество

За время царствования Екатерины II население Санкт-Петербурга значительно выросло. Его постоянный численный рост сопровождался далеко идущими изменениями во взаимоотношениях внутри общества. Российское государство уже давно пыталось разделить население на несколько утвержденных законом категорий (сословий), чтобы удовлетворять свои фискальные потребности и получать повинности в форме службы, а также держать общество под контролем. Вершиной этого процесса стало, по выражению Петра Великого, «произведение подданного всероссийского народа» [90]. Но если зафиксированные в праве сословия отражали структуру общества, которое являлось по преимуществу сельским, то для городской среды Санкт-Петербурга они оказались неподходящими и неприемлемыми. В сельской местности перераспределение богатств происходило медленно, а иерархия социальных связей развивалась ещё медленнее. В то же время в городе доходы от коммерции и производства постоянно перераспределялись, что создавало давление на принятое общественное устройство, хотя на деле и не меняло его. Разумеется, эти процессы не воздействовали в равной степени на всех горожан. Так, торговцы и ремесленники, прибывая в город, быстрее втягивались в его жизнь, чем крестьяне, многие из которых проводили в столице лишь по полгода и потому сохраняли гораздо более прочные связи с родной деревней. Внушительное население иностранного происхождения тоже поддерживало связи с родиной, и многие возвращались туда, прожив годы в Петербурге. Но откуда и зачем все они ни являлись бы в новую столицу России, эти переселенцы к концу правления Екатерины сделали Санкт-Петербург шестым или седьмым по численности жителей городом Европы. Возможно, жить здесь было не так уж «любезно» всякому, как утверждал Василий Тредиаковский в своих стихах 1752 г., приведённых нами в названии этой главы, но всё равно люди ехали в Петербург [91].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: