Джордж Манро - Петербург в царствование Екатерины Великой. Самый умышленный город

- Название:Петербург в царствование Екатерины Великой. Самый умышленный город

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЦентрполиграфa8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-06658-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джордж Манро - Петербург в царствование Екатерины Великой. Самый умышленный город краткое содержание

Перед вами книга по истории Петербурга на одном из самых важных этапов его развития – во времена Екатерины II. Государыня безмерно любила свою столицу. Тот незабываемый облик города, который мы знаем и любим, начал формироваться именно во времена ее правления: гранитные набережные, бастионы Петропавловской крепости, Медный всадник, решетка Летнего сада, здания в стиле классицизма, который пришел сюда как раз благодаря Екатерине, ценившей изящество, строгость, воздушность этих бело-желтых сооружений. Ведь они так великолепно вписались в простор городского пространства этого, как писал Федор Достоевский, «самого умышленного города»…

Американский профессор из Ричмонда Джордж Манро, влюбившийся в Петербург с первого взгляда и посвятивший его изучению годы, открывает в этой книге то, что не было видно за великолепными фасадами дворцов. Он изучает ту повседневность, обыденность, без которой не может быть полноценной жизнь города. Подробно, с вниманием и интересом автор пишет о том, как преображалась столица, как она снабжалась, как было устроено ее управление, торговля, промышленность, чем занимались ее жители 250 лет назад.

Петербург в царствование Екатерины Великой. Самый умышленный город - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Само собой разумеется, что любой из этих показателей численности населения столицы, как и в целом по России того периода, должен использоваться с осторожностью. Точность их весьма сомнительна, так что их можно считать лишь ориентировочными. Главная польза этих цифр состоит в том, что они демонстрируют текучесть городского населения. Из-за оживлённого притока и оттока жителей было почти нереально установить надежно точную численность на какой-то отрезок времени, хотя бы на протяжении года. При этом каждую из вышеприведенных цифр кто-нибудь считал верной для Петербурга конца XVIII в. И даже если по меркам сегодняшней статистики они не могут быть признаны точными, они всё же демонстрируют общую ситуацию и пропорциональное соотношение между группами населения. Других цифр у нас нет, и сколь бы неполную картину они ни создавали, это всё же лучше, чем ничего.

Все наборы цифровых данных, полученные в XVIII в., говорят о том, что темпы прироста населения Петербурга были неравномерными. Например, период 1770–1775 гг. показывает убыль примерно в двести человек, что, вероятно, можно приписать суровым мерам, введённым в 1771–1772 гг. для защиты столицы от чумы, а также увеличению рекрутского набора и переброске войск на войну с Турцией. В первое пятилетие 1780-х гг., напротив, население возросло на восемнадцать тысяч (т. е. на 10 %) – это к тому времени был самый сильный скачок численности при Екатерине (см. таблицу 2.2) [100].

Таблица 2.2

Рождаемость, смертность и естественная динамика численности населения на 1000 человек

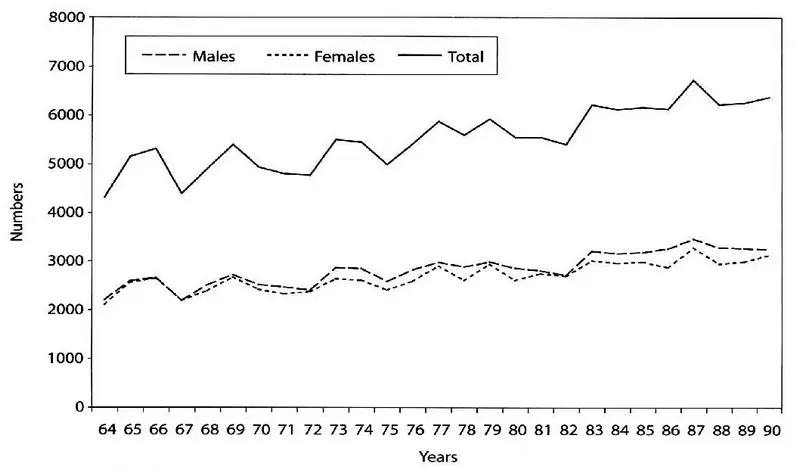

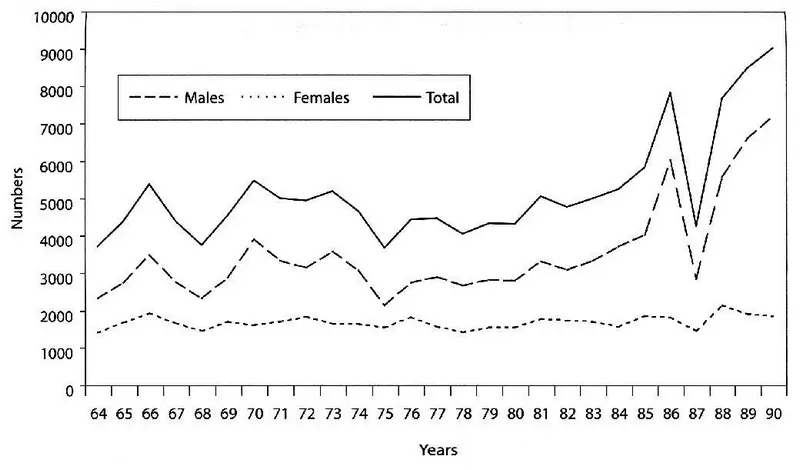

На графике 2.1 [101]показаны данные о рождаемости в Санкт-Петербурге за 1764–1790 гг. по сведениям, собиравшимся губернаторами [102].

Невозможно с уверенностью оценить, насколько они точны, но хотя бы некоторая степень надежности подтверждается сводным коэффициентом соотношения мальчиков и девочек за весь период (105,1: 100), так как этот показатель отвечает естественной пропорции. Поскольку для ведомости, по-видимому, собирались данные о рождении младенцев обоего пола, то ежегодные цифры можно сопоставлять с известной долей уверенности. Особенно примечательно в этих цифрах то, что число рождений на тысячу населения, оставаясь сравнительно устойчивым, было примерно на четверть ниже, чем традиционная рождаемость в сельской местности (она составляла 40 на 1000). Это явление легко объясняется стойкой диспропорцией мужчин и женщин в Санкт-Петербурге, так как в город мигрировало меньше женщин, чем мужчин. В ситуации, когда население увеличивалось в основном за счет мужчин, едва ли можно было ожидать роста рождаемости на тысячу человек. Для того чтобы узнать, не сокращался ли коэффициент плодовитости, следовало бы разделить население по полу, но сохранившиеся данные, к сожалению, этого не позволяют.

То, что в население города вливалось всё больше мужчин, выявляется при анализе городской статистики смертности (график 2.2), которая свидетельствует о значительно большем численном перевесе мужчин, чем цифры рождаемости.

График 2.1. Рождаемость в Санкт-Петербурге (1764–1790 гг.).

График 2.2. Смертность в Санкт-Петербурге (1764–1790 гг.).

Сравнивая данные о рождаемости и смертности, мы ясно видим, что в целом естественный прирост населения был незначительным и далеко не достаточным для того, чтобы объяснить, почему население при Екатерине выросло со ста тысяч до четверти миллиона и даже больше. В течение 19-ти из 27 лет её царствования в городе рождалось больше людей, чем умирало. Из тех восьми лет, когда смертность превышала рождаемость, два года были отмечены нехваткой хлеба или просто чрезвычайно высокими ценами на него (1766 и 1786 гг.), а ещё шесть лет выпало на войны (1770–1772 и 1788–1790 гг.). Крайне резкий рост мужской смертности в конце 1780-х гг., несомненно, вызван тем, что солдат, раненных или заболевших в военных походах против шведов, недалеко от Петербурга, доставляли в город, где они и умирали. Если не принимать в расчет годы, когда велась война, превышение рождаемости над смертностью в среднем составляет 977 человек в год. С учетом же военных лет получается, что в Петербурге рождалось в год примерно на 367 человек больше, чем умирало. Из-за преобладания мужчин в столице было гораздо меньше рождений на душу населения, чем в любом другом большом европейском городе. Похоже, что здесь также был ниже процент детской и младенческой смертности [103]. С учётом всего этого громадный прирост населения Санкт-Петербурга нельзя в первую очередь приписывать естественному увеличению.

Этот прирост был большей частью вызван миграцией в город из русской деревни, в основном – бессемейных мужчин в поисках работы. Многие приходили по своей воле или по распоряжению властей в юном возрасте наниматься в подмастерья. По этой причине большую часть подростков 16–17 лет составляли юноши: их было 60 %, а на долю девушек приходилось 40 %. Среди взрослых диспропорция была ещё заметнее, в чём отражалось также присутствие в городе многочисленного военного гарнизона [104]. Дисбаланс усилился к концу столетия. Если в 1750 г. соотношение мужчин и женщин составляло примерно 14: 10, то к середине 1780-х гг. оно поднялось до 20: 10 и продолжало расти [105]. Преобладание мужчин в статистике Петербурга подтверждается и сведениями об уровне смертности. Ежегодно здесь умирало по крайней мере на две трети больше мужчин, чем женщин, а в середине 1780-х гг. мужская смертность более чем вдвое превышала женскую. Статистика других русских городов не показывает столь подавляющего большинства мужчин. Только столица принимала огромный поток работников, приходивших без семьи [106]. Такая модель, сформировавшись при Екатерине, оставалась характерной для Петербурга и в течение следующего столетия, обеспечивая потребности города в рабочей силе для строительства и промышленности.

Перевес рождаемости над смертностью, пусть и небольшой, поражает, так как он противоречит опыту большинства других европейских городов начала Нового времени. Вообще обычно города показывали явное превышение смертей над рождениями, что заставляло большинство наблюдателей заключать, что города являются менее здоровым местом для жизни, чем сельская местность. Против этой точки зрения выступил А. Шарлин, предположив, что миграция в города приводила к росту уровня смертности, потому что большинство переселенцев не привозило с собой семьи, а значит, не участвовало в повышении уровня рождаемости в городах [107]. Однако в Петербурге, судя по всему, несмотря на такой приток населения, какого не испытывал в то время ни один европейский город, всё равно было больше рождений, чем смертей. Это соотношение сохранялось, несмотря на данные за 1790-е и начало 1800-х гг., показывающие, что в Петербурге было меньше жителей старше 60 лет, чем в любом другом городе Европейской части России. Современники приписывали это нездоровому петербургскому климату [108]. Но тот факт, что низкий уровень рождаемости в столице всё-таки превышал уровень смертности, предполагает и другие возможные объяснения. Может быть, те, кто переселялся в город в репродуктивный период своей жизни, в старости покидали его, возвращаясь умирать к себе в деревню или домой в Европу? Судя по субъективным наблюдениям, такая вероятность существует. Вероятно также, что город был ещё так молод и процессы миграции начались так недавно, что просто не успел состариться слой первых переселенцев. Так как на работу в город стремились молодые люди, то резкого роста естественной смертности среди мигрантов следовало ожидать не раньше, чем через несколько десятилетий после начала массовой миграции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: