Авнер Грейф - Институты и путь к современной экономике. Уроки средневековой торговли

- Название:Институты и путь к современной экономике. Уроки средневековой торговли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-0813-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авнер Грейф - Институты и путь к современной экономике. Уроки средневековой торговли краткое содержание

Принято считать, что существующие различия в экономике, политике и обществе отражают влияние различных институтов. Но среди экономистов, политологов и социологов нет единого мнения о том, что представляют собой институты, какие силы влияют на их сохранение и изменение и как мы можем повлиять на институциональное развитие. Эта междисциплинарная книга предлагает понятие институтов, которое объединяет внешне противоположные направления институционального анализа в социальных науках. В ней используется единый подход к изучению происхождения и сохранения институтов, их изменения и влияния предшествующих институтов на последующие.

Достоинства этого подхода демонстрируются при помощи сравнительных исследований институтов в средневековом европейском и мусульманском мире. Этот сравнительный анализ институциональных оснований рынков и государств и их динамики также способствует пониманию функционирования современных экономик. Он показывает своеобразие европейских институтов и объясняет, как и почему они привели к возникновению современной экономики, поддерживая обезличенный обмен, эффективные государства и использование знаний.

Институты и путь к современной экономике. Уроки средневековой торговли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Единственная нетривиальная часть доказательства, относящегося к событиям за пределами траектории игры, состоит в верификации оптимальности процедур найма, применяемых купцом после мошенничества в коллективистской стратегии. Обозначим вероятность того, что мошенник (частный агент) будет нанят, h c c(h h c ) при коллективистской стратегии. При этой стратегии h c c= 0 (поскольку не ожидается, что мошенника снова наймут), однако h h c= M /(A – (1 – τ )M) > 0 на равновесной траектории (поскольку честный агент будет нанят в будущем). Согласно теореме IX.1 оптимальная оплата мошенника составляет W c * = w(., h h c= 0, h c c= 0), а оптимальная оплата честного агента составляет W h *= w(., h h c> 0, h c c= 0). Поскольку функция w уменьшается при h h, W c *> W h * , тем самым предполагая, что купец строго предпочитает нанимать агента, который всегда был честен, а не агента, который мошенничал. Поэтому для купца оптимальным будет увольнять мошенника и нанимать только из числа честных агентов. Из этого следует, что в другом случае за пределами траектории игры (купец не увольняет мошенника, который его обманул) не существует оплаты, при которой купцу было бы выгодно нанимать этого агента. Купец должен платить агенту по крайней мере W c * , т. е. даже если этот агент честен, наилучшей реакцией со стороны купца будет увольнение его в следующий период. Соответственнно для любого W Ф а наилучшей реакцией агента будет мошенничество. Что и требовалось доказать.

Доказательство теоремы IX.4

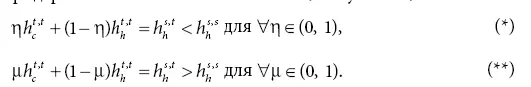

В нижеследующем изложении первый нижний или верхний индекс обозначает экономику купца, а второй – экономику агента. Для любого μ ∈ [0,1] и η ∈ [0,1] следствия соответствующих убеждений, относящихся к вероятности будущего найма A t , последний раз нанятого M s , выглядят следующим образом: h h s,t (μ)=μ h c t,t +(1− μ) h h t , t – это вероятность того, что A t будет нанят, если он честен. Обозначим W* s,t оптимальную плату, которую M s платит A t,s ∈ {K, J}, t ∈ {K, J}. Предположим, что ненанятый агент из экономики s был в последний раз нанят купцом из экономики t, и обозначим h i, t,s вероятность того, что этот агент будет снова нанят, если он предпринял действие I, когда он был нанят в последний раз, где I является либо h (честным), либо c (мошенничеством). Предположим, что две экономики являются коллективистскими. Принимая за данность траектории игры до изменения и культурные убеждения, зададим вопрос, наймет ли купец агента из другой экономики? Очевидно, что M s не будет нанимать A t, если W* s, t > W* s, s, т. е. если M s должен платить A t больше, чем он должен платить A s, чтобы поддерживать его честность. Если учесть культурные убеждения, симметрию двух экономик и коллективную стратегию, которой придерживаются в обеих экономиках, получается, что

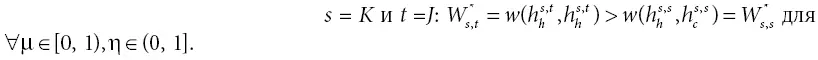

Неравенство (**) показывает, что если A t может не получить наказания от купцов из экономики t за то, что он обманул M s, тогда оцениваемая вероятность того, что он будет нанят после мошенничества с M s, выше, чем вероятность того, что агент из экономики s будет нанят. Попросту говоря, после мошенничества с M sA t имеет возможность найма, не доступную A s, т. е. он имеет возможность быть нанятым купцами его собственной экономики.

Теорема IX.2 устанавливает, что функция w увеличивается вместе с h с и уменьшается с h h. Следовательно,

В силу симметрии тот же результат верен для s = J и t = K. Наилучший ответ купца из определенной экономики: никогда не нанимать агента из другой экономики, за исключением того случая, когда μ = 1 и η = 0. Если это условие не выполняется, совместная экономика оказывается сегрегированной, в которой купцы из одной экономики нанимают только агентов из своей собственной экономики и разыгрывают коллективистские стратегии по отношению к ним.

Предположим теперь, что взаимодействуют две индивидуалистские экономики. Следуя вышеизложенной аргументации и используя тот факт, что h h s,s= h c’ s,s в индивидуалистских экономиках, легко доказать, что в каждой экономике купцу безразлично, какого именно агента нанять – из его собственной экономики или из другой, поскольку оптимальная оплата W * агента одна и та же. (Ясно, что тем самым предполагается достаточно большое число P и A в каждой экономике.) Если купцам безразлично (и, следовательно, они могут нанимать в обеих экономиках, выбирая претендентов случайно), совместная экономика оказывается интегрированной, в которой разыгрывается индивидуалистская стратегия. Что и требовалось доказать.

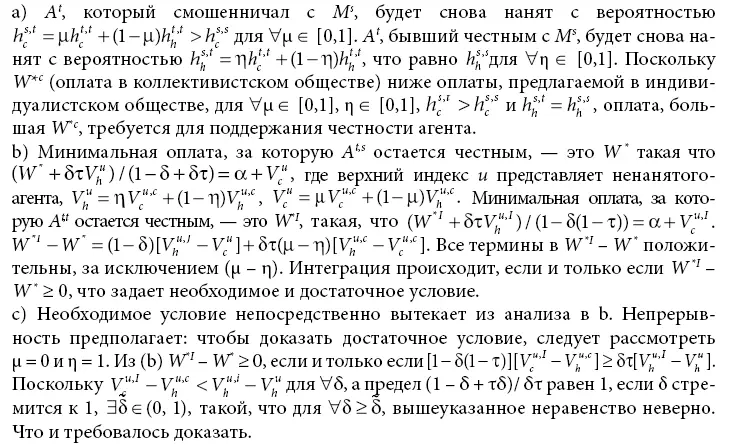

Доказательство теоремы IX.5

Предположим, что экономика s является коллективистской, а экономика t – индивидуалистской.

Часть четвертая

Эмпирический метод сравнительно-исторического институционального анализа

Внутренняя недетерминированность и контекстуальность институтов ставят под вопрос возможность их изучения при помощи традиционных эмпирических методов социальной науки. Эти методы основываются на допущении, что при заданном наборе экзогенных и наблюдаемых свойств ситуации дедуктивная теория может успешно ограничить множество исходов, делая позитивный анализ осмысленным. В случае эндогенных институтов у нас нет такой теории.

В частях первой, второй и третьей рассматриваются несколько причин, которые, скорее всего, делают невозможной выработку дедуктивной теории институтов. Институты недетерминированы и контекстуальны по своей природе. С центральной транзакцией может быть связано множество других транзакций, и потому множество равновесий (и соответственно институтов) могут существовать в повторяющихся ситуациях, составляющих предмет рассмотрения институционального анализа. Различные институты, воплощающие разные когнитивные модели и информацию, могут быть самоподдерживающимися. Институциональные изменения – это функция существующих институтов. На направление этих изменений влияют институциональные элементы, унаследованные из прошлого. Независимо от того, будет или нет разработана дедуктивная теория институтов, сегодня наши знания таковы, что мы не можем понять институты какого-либо конкретного периода времени, реализующиеся в каком-либо конкретном пространстве, полагаясь исключительно на дедуктивную теорию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: