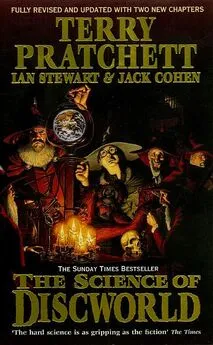

Терри Пратчетт - Наука Плоского мира. Книга 2. Глобус

- Название:Наука Плоского мира. Книга 2. Глобус

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «1 редакция»0058d61b-69a7-11e4-a35a-002590591ed2

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-85698-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Терри Пратчетт - Наука Плоского мира. Книга 2. Глобус краткое содержание

Приклю… ой, извините, научные изыскания многоуважаемых волшебников Незримого Университета на забавном Круглом мире продолжаются.

Увлекшись изучением законов, по которым существует «ошибка эксперимента», волшебники не сразу заметили, что чудаковатая планета населена не менее интересными «существами». Что впрочем, неудивительно – последние вовсю прятались от эльфов. Волшебники, в несвойственном им порыве великодушия, решили помочь «местному населению». И тут началось…

Легендарный создатель Плоского мира и двое популяризаторов науки (известные также как Терри Пратчетт, Джек Стюарт и Йен Коэн) представляют новую историю, в которой каждый найдет что-то свое. Кого-то порадует встреча с обитателями Плоского мира, а кто-то наконец узнает, почему поговорка «Краткость – сестра таланта» в том или ином виде встречается у всех народов мира.

Впервые на русском языке!

Наука Плоского мира. Книга 2. Глобус - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Когда вы видите движущийся красный автобус, ваш мозг выделяет характеристики «движущийся», «красный» и «автобус» на довольно раннем этапе анализа – но последующее их объединение и создание мысленного образа происходит не так просто. Ваша картинка собирается из множества ключей и кусочков, и практически все, что вы «видите», существует только «там», в вашем сознании. Это совсем не похоже на телевизионное изображение. Оно не может мгновенно схватываться и обновляться, и почти все «детализированное» окружение строится как фон, перед которым находится объект, занимающий ваше внимание. Большинство деталей вообще не представлены в вашем разуме как таковые – это иллюзия, которую посылает вам ваш мозг.

Когда мы видим картину… только, опять же, мы ее не видим . Существует несколько способов заставить людей думать, будто они сами придумывают то, что «видят», и будто восприятие представляет собой нечто большее, чем простое копирование изображения с сетчатки глаза. В качестве примера возьмем слепое пятно на сетчатке, в котором собирается зрительный нерв. Оно немаленькое: его размер равен 150 дискам полной луны (это не опечатка: ста пятидесяти). Просто для нашего глаза луна не столь велика, как кажется, – и уж точно не столь велика, как ее все время показывают в кино. Мы «видим» полную луну гораздо более крупной, чем она «есть» (простите, но нам приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы отделить то, что содержит ваше сознание, от реальности, которая вас окружает), особенно когда она находится близко от горизонта. Чтобы оценить реальный размер ее изображения, вы можете убедиться, что оно равно размеру ногтя вашего мизинца, на который вы смотрите с расстояния вытянутой руки. Поднимите руку, и кончик мизинца с лихвой закроет луну. Таким образом, слепое пятно меньше, чем вы могли подумать, но все равно это приличный участок изображения на сетчатке. Однако мы не замечаем никаких пробелов в изображении, получаемом из окружающего мира, так как мозг заполняет недостающие фрагменты, основываясь на наиболее вероятных ожиданиях.

Но откуда он знает , что там должно быть? Он не знает, да ему это и не нужно – вот в чем суть. Хотя «заполнение» и «пробел» – традиционные для науки слова, здесь они, опять же, сбивают с толку. Мозг не замечает , что чего-то не хватает, значит, нет никакого пробела, который он должен заполнить. Нейроны зрительной коры – часть мозга, превращающая изображение на сетчатке в картинку, которую мы можем распознать и определить, – подключены между собой довольно сложным образом, усиливающим некоторые предрассудки восприятия.

Например, эксперименты с красителями, реагирующими на электрические сигналы мозга, показывают, что первый слой зрительной коры отвечает за линии – преимущественно контуры. Нейроны образуют группы, «гиперколонки», представляющие собой совокупности отвечающих за контуры клеток, выстроенных вдоль в одном из восьми направлений. В пределах гиперколонки любые соединения оказывают сдерживающее действие, то есть если один нейрон посчитает, что увидел контур, расположенный вдоль направления, к которому он чувствителен, то он попытается сделать так, чтобы остальные нейроны перестали что-либо отмечать. В результате направление контура определяется «большинством голосов». Кроме того, между гиперколонками имеются дальние соединения. Это возбудители, и они оказывают воздействие, смещая соседние гиперколонки, чтобы те воспринимали продолжение контура, даже если получаемый ими сигнал слишком слаб или расплывчат, чтобы вывести из него заключение без посторонней помощи.

Это смещение можно преодолеть, если признак того, что контур проходит в другом направлении, окажется достаточно сильным. Но если линия ослабевает или какая-либо ее часть отсутствует, смещение приводит к тому, что мозг автоматически считает линию непрерывной. То есть мозг не «заполняет» пробелы: он устроен таким образом, чтобы их не замечать. И это лишь один слой зрительной коры, который использует несложную хитрость – экстраполяцию. Пока мы слабо представляем, что происходит в более глубоких слоях мозга, но можно не сомневаться, что там все еще более хитро, – ведь именно там вырабатывается наше яркое ощущение полноценной картинки.

А что насчет слуха? Как он связан со звуками? Стандартная «ложь для детей» о том, как роговица и хрусталик проецируют изображение на сетчатку, вроде бы вполне сносно объясняет работу нашего зрения. Аналогичная ложь о слухе основана на так называемой улитке – части уха, строение которой якобы обосновывает разложение звука на разные ноты. Ее поперечное сечение похоже на раковину улитки, и вся спираль, соединенная с мембраной, согласно этой лжи покрыта волосками клеток. То есть разные ее участки вибрируют с разной частотой, и мозг распознает, какую частоту – музыкальную ноту – он получает на основании того, от какого участка исходят вибрации. В подтверждение нам рассказывают довольно симпатичною историю о мастерах котельных, у которых часто возникают нарушения слуха из-за шума, который они постоянно слышат в процессе работы. Предположительно, они могут различать любые частоты кроме тех, которые наиболее характерны для работы котельных. То есть в их улитках поврежден лишь один участок, а остальные сохраняют нормальную работоспособность. Разумеется, это свидетельствует о справедливости «местной» теории слуха.

На самом же деле эта история говорит лишь о том, как ухо различает ноты, но не о том, как вы слышите шумы. Чтобы это объяснить, обычно вспоминают о слуховом нерве, соединяющем улитку с мозгом. Впрочем, существует и немало связей, идущих в обратном направлении – от мозга к улитке. Необходимо сообщать своему слуху, что ему слушать .

Теперь, когда мы можем как следует рассмотреть поведение улитки в момент восприятия звука, мы замечаем, что одна частота вибраций свойственна не одному ее участку, а примерно двадцати. При этом они смещаются, когда вы сгибаете свое наружное ухо. Улитка чувствительна к фазам звука и способна улавливать различия между звуками «о-о-о» и «э-э-э» при одинаковой их частоте. Точно так же меняется издаваемый вами звук, когда вы изменяете форму рта в момент речи. И – о чудо – именно эту разницу ваша улитка улавливает лучше всего – после того как звук пройдет через ваши собственные наружное ухо, слуховой канал, барабанную перепонку и еще три косточки. А вот запись с чьей-то чужой перепонки, воспроизведенная прямо рядом с вашей, покажется вам бессмыслицей. Вы изучили свои уши. И научили их.

Существует около семидесяти базовых звуков, или фонем, которые Homo sapiens используют в своей речи. К шестимесячному возрасту дети уже умеют распознавать их все – электрод, соединенный со слуховым нервом, свидетельствует о том, что электрическая активность, с которой он реагирует на разные фонемы, имеет разные характеристики. В возрасте от шести до девяти месяцев мы начинаем лепетать, и очень скоро этот лепет напоминает, например, английскую или японскую неразборчивую речь. Ухо годовалого японского ребенка не способно различать звуки «л» и «р», потому что обе фонемы посылают улитке одинаковые сообщения. А англоязычные дети не могут распознавать некоторые щелкающие звуки языка племени! кунг или различия между формами «р» во французском. Таким образом, органы чувств не показывают нам многообразие реального мира. Они стимулируют наш мозг на представление или, если угодно, создание внутреннего мира, сделанного из отдельных деталей – типа конструктора «Лего», который каждый из нас собирает в процессе взросления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Берроуз - Магия Терри Пратчетта. Биография творца Плоского мира [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1147889/mark-berrouz-magiya-terri-pratchetta-biografiya-tvor.webp)