Николас Эпли - Интуиция. Как понять, что чувствуют, думают и хотят другие люди

- Название:Интуиция. Как понять, что чувствуют, думают и хотят другие люди

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аттикус»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-09869-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николас Эпли - Интуиция. Как понять, что чувствуют, думают и хотят другие люди краткое содержание

Опираясь на данные научных исследований, психолог Николас Эпли объясняет, как действует наш мозг и почему мы способны читать чужие мысли. Он рассказывает, как с помощью интуиции избежать заблуждений и традиционных ловушек мышления. Прочитав эту книгу, вы узнаете, как строить более прочные взаимоотношения с людьми, поймете, кому на самом деле можно доверять, и научитесь принимать правильные решения, опираясь на свою врожденную мудрость.

Интуиция. Как понять, что чувствуют, думают и хотят другие люди - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

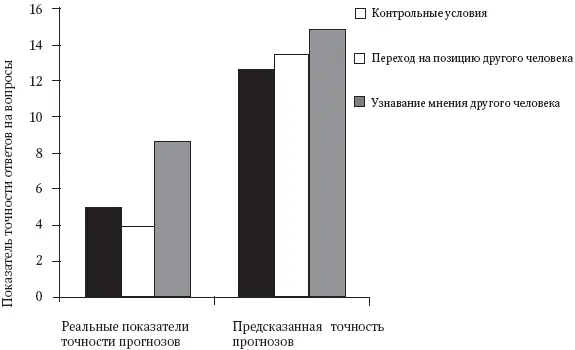

Пары считали, что предсказывали ответы своих партнеров с намного большей точностью, чем это имело место в действительности. Принявшие наименее точную стратегию обнаружили максимальную уверенность в своих предсказаниях, тогда как принявшие наиболее эффективную стратегию проявили минимальную уверенность в своих предсказаниях.

Эта вопиющая чрезмерная уверенность в своем шестом чувстве помогает объяснить причины, по которым люди не интересуются мнениями других. В одном из проведенных в 2007 году опросов предприняли попытку оценить причины, по которым так много младших офицеров уходит с военной службы. 75 % из числа опрошенных сказали, что впервые в жизни слышат такой вопрос. Старшие офицеры считали, что уже знают ответ. Годом ранее Гарвардский университет провел опрос по проблемам благополучия профессорско-преподавательского состава. Все организации хотят, чтобы их сотрудники были довольны и счастливы, но за всю 370-летнюю историю Гарварда университет впервые прибег к опросу. Знание чужого мнения требует прежде всего понимания того, что это чужое мнение необходимо.

Однажды после занятий жена одного из студентов, обучавшегося по программе MBA, продемонстрировала мне особенно интересный пример потенциальных выгод, которые можно извлечь из узнавания (а не угадывания) мнения другого человека. Студент этот ранее был офицером размещенной в Афганистане части, участвовавшей в программе «Стражи мира». Программа эта, по словам студента, была «попыткой побудить гражданских афганцев считать себя хранителями мира, сообщать о плохих парнях и, таким образом, предупреждать насилие». Основная идея программы состояла в том, чтобы гражданские лица звонили по определенному номеру телефона всякий раз, когда заметят в своей округе боевиков движения Талибан. Бойцы части, в которой служил этот офицер, раздали тысячи листовок, делали объявления через громкоговорители, разъезжая по городку, и, по оценкам офицера, потратили 2 миллиона долларов на рекламные щиты и баннеры. Несмотря на все эти усилия, в программу удалось вовлечь очень немногих афганцев. Американские офицеры вообразили, что гражданские афганцы не сообщают о появлении бойцов талибов потому, что не знают номер, на который надо звонить, или не хотят выдавать плохих парней. Таким образом, американцы продемонстрировали классический пример склонности к соответствию действий мыслям (это соответствие было описано в главе 7). [290]

Возможность выслушать чужое мнение – наилучшая стратегия понимания чужой логики. Однако реализовать ее иногда бывает проблематично. Все известные мне организации ставят своей целью обеспечение понимания руководителями мнения подчиненных и наоборот. Чтобы достичь его, высшие руководители и их подчиненные время от времени собираются и, предположительно, напрямую обмениваются отзывами о работе друг друга.

Ежегодно студенты группы, где я веду занятия по программе MBA, моделируют такую взаимную оценку работы руководителя и управляющего. Обе категории получают исходную информацию, описывающую их собственный взгляд на положение дел и ситуацию. Сценарий совершенно типичный. Руководитель узнаёт, что менеджер работает вполне успешно, но сталкивается с рядом серьезных проблем. Менеджер узнаёт, что работает вполне успешно, но практически ничего не знает о проблемах руководителя. Подобные различия перспектив вполне типичны: менеджер оценивает эффективность своей работы выше, чем ее оценивает руководитель. В конце такого моделирования взаимной оценки я прошу каждого студента спрогнозировать впечатления другой стороны и затем рассчитать точность прогноза. Результаты всегда одинаковы. Несмотря на продолжавшийся в течение получаса обмен мнениями, в котором не было накала страстей, приводящих к конфликтам (и то и другое в реальных условиях работы может нарушить коммуникации), к концу эксперимента мои студенты не достигли большей точности понимания подлинных впечатлений своих партнеров, особенно по конкретным показателям, таким, как вероятность повышения менеджера в должности в течение ближайших двух лет.

Думаю, неудачи моих студентов поучительны. Главными препятствиями к достижению понимания являются ложь и скрытность. Люди, с которыми вы сталкиваетесь, вводят в заблуждение, уклоняются от ответов или попросту отказываются раскрывать правду. Важно, однако, рассматривать масштабы этого препятствия в перспективе. Результаты анонимных опросов позволяют предположить, что средний человек лжет один-два раза в сутки. Конечно, это почти наверняка заниженный показатель, но даже он свидетельствует: люди говорят правду чаще, чем ложь. Согласно результатам опросов, подавляющая часть лжи исходит от небольшого числа хронических лжецов. В группе тысячи американцев, собранных методом случайного отбора, за сутки опроса, условия которого благоприятствовали точности ответов, 60 % не сделали умышленно ложных заявлений. Почти половина выявленных ложных заявлений была сделана всего лишь 5 % опрошенных. В книге «Почему лидеры лгут» политолог Джон Миршеймер рассказывает, что даже политики – не такие хронические лжецы, как мы полагаем. [291]Я не склоняю читателей к наивности – я, скорее, советую им сдерживать цинизм. Многие люди скажут вам правду или, по меньшей мере, что-то приближенное к правде, если вы зададите им прямой вопрос в условиях, позволяющих им давать честный ответ, который вы готовы услышать. [292]

Однако ответы на прямые вопросы не исключают изощренных способов обмана. Дурные новости часто «подслащивают» для того, чтобы избежать неприятного разговора или наказания. Итак, предоставление людям возможности сообщить вам свое ви́дение ситуации требует создания условий, снижающих страх наказания. В этом деле можно взять урок у специалистов по ведению допросов, добывающих правду у людей, которые нимало не заинтересованы ее сообщать. Военный специалист по ведению допросов Мэтью Александер в книге «How to Break a Terrorist» («Как расколоть террориста») рассказывает о создании условий, которые позволили задержанным рассказать правду. Эта правда привела американских военных к Абу Мусабу аз-Заркауи, лидеру «Аль-Каиды» в Ираке. Вместо того чтобы оказывать на задержанных давление до тех пор, пока страх и боль не заставят их говорить, был применен новый и намного более эффективный подход. Специалисты, проводящие допросы, пытаются установить человеческие отношения с задержанными, обещая им снижение наказания в случае, если они расскажут правду, предлагая защиту их семей, создавая атмосферу относительного психологического комфорта. Судя по рассказу Александера, эта тактика ведения допросов вызвала огромные перемены в разведывательном сообществе. Ту же самую историю рассказывает Джордж Пиро, следователь ФБР, который мягко, с помощью уговоров, добыл ценную информацию у схваченного в 2003 году Саддама Хусейна. [293]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: