Гай Клакстон - Развитие интуиции. Как принимать верные решения без сомнений и стресса

- Название:Развитие интуиции. Как принимать верные решения без сомнений и стресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Манн Иванов Фербер

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00057-297-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гай Клакстон - Развитие интуиции. Как принимать верные решения без сомнений и стресса краткое содержание

На русском языке публикуется впервые.

Развитие интуиции. Как принимать верные решения без сомнений и стресса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Перед тем как дать участникам исследования список слов, их разделили на три группы. Одним показали слово «фрукты» для осознанного восприятия, другим – для неосознанного, а третьим – просто чистый экран. Согласно результатам, те, кто видел «фрукты» неосознанно, вспомнили больше слов, чем все остальные. Спенс и Холланд считают, что четкое осознание предмета снижает количество активных ассоциаций в памяти до ограниченного минимума, при этом стимул – недостаточно мощный для того, чтобы возбудить сознательную область, – в бессознательной возбуждает широкий круг связей. Можно предположить, что очаговое сознание связано с концентрацией возбуждения на небольшом участке памяти.

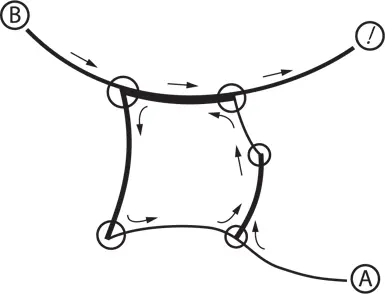

В главе 4я показывал, что инкубация помогает мышлению, потому что дает время и возможность новой попытки. При этом ошибочные подходы вытесняются новыми, а неправильные суждения забываются. Теперь можно разобраться, как же мозг себя ведет и почему возможна «переоценка» суждений. Представьте себе, что поток возбуждения течет вдоль канала в нейронной сети и приходит к перекрестку, где нужно определиться – куда дальше? В обычных условиях можно допустить (для примера), что поток должен течь по более проторенному пути. Если одно из ответвлений перекрестка глубже и / или сильнее заряжено, чем другое, то именно по нему и должен пойти поток. На рис. 10 толщиной линии обозначена «натоптанность» дороги, то есть мы можем примерно понять, как будет вести себя импульс: на каждом перекрестке ему приходится выбирать более накатанный путь {134}.

Рис. 10.Карта проводящих нейронных путей, на которой видно, как перемена направления движения может из нерешаемой задачи сделать решаемую. На каждом перекресте потоку приходится выбирать более широкую линию

Теперь предположим, что мы начинаем решать задачу, условие которой находится в точке «А», а итоговое решение – в точке «!». Если проследить путь по самым широким линиям, очевидно, что на этом маленьком кусочке сети вы таким путем будете все время ходить по кругу и никогда не придете из «А» в «!». Но представьте, что по какой-то неведомой причине вы перестали размышлять о задаче под тем углом зрения, который заставляет вас начинать в точке «А», и случайно приходите в тот же участок сети, но через другую точку – «В». И теперь вы с легкостью, волшебным образом можете попасть из «В» в «!». «В точку!» – как сказал бы Конрад Лоренц. Вас осенило. Если выпасть из р-состояния и позволить разуму неспешно походить вокруг да около «неподходящих» или даже «глупых» ассоциаций, то очень может быть, вы случайно обнаружите, что думаете не про «А», а про «В». Тогда решение, которое вы никак не могли найти, вдруг становится очевидным. Кстати сказать, этот способ пригодится в случае, если слово «вертится на кончике языка». Нужно перестать пытаться вспомнить слово, которое так упорно не хочет приходить на ум. Позвольте себе отключиться и займитесь чем-то еще. И тогда в самый неожиданный момент вы вдруг как будто ни с того ни с сего его вспомните. Всегда найдется стена, которая устоит перед лобовым штурмов, тогда как обходные пути дают субразуму возможность неспешно подобраться к искомому слову и одержать победу. Все творческие люди знают про результативность и мозгового штурма, и витания в облаках – это действительно эффективные способы найти решение, потому что они оптимально задействуют биохимические процессы мозга.

Эта нейронная модель также объясняет, почему для творческого мышления нужно, чтобы какая-то информация в уме все-таки была, он не должен быть полностью расслаблен, как и перегружен. В участках нейронной сети, которые соответствуют более знакомым, повседневным сферам жизни и опираются на постоянное повторение (а также на возникающий вследствие этого опыт), образуются «углубления», похожие на ущелья и овраги. Их склоны настолько круты, что даже при росте возбуждения и снижении торможения поток активизации все равно не может вырваться из этих каналов и течет по ним. Хотим мы этого или нет, но мы описываем окружающую действительность теми понятиями, которые прочно укоренились у нас в голове. При этом, если мозг достаточно рельефен, чтобы в нем зародилась интересная мысль, однако каналы не настолько глубоки, чтобы определить единственный путь решения, мы можем сместить фокус внимания и найти новые связи.

Широко распространено мнение, что в каждый конкретный момент времени может быть активна только ограниченная часть мозга, то есть возбуждение возможно ровно настолько, чтобы поток мог свободно циркулировать. При очень сильном возбуждении уровень нейронного потока может немного возрастать. Однако не возникает сомнений, что при потере контроля мы позволим возбуждению распространиться слишком широко и тогда собьемся с пути познания и совсем потеряем смысл. Мы могли бы наблюдать забавный психоделический фейерверк, отражающий все ассоциации и аллюзии, но в этом случае нас очень быстро накроет волной постоянно расширяющихся нейронных связей, порождающих все новые и новые варианты, и очень скоро мы не смогли бы отличить полезную и нужную информацию от случайной и обыденной. (Именно это и происходит при определенных нарушениях мозговой деятельности. Известный случай был описан в книге величайшего российского нейропсихолога Александра Романовича Лурии «Ум мнемониста» [25] {135}.) Должны существовать тормозящие механизмы, чтобы «гасить свет» за проходящими потоками возбуждения {136}.

Версия ограниченности мозговых ресурсов помогает нам понять, почему, если мы проговариваем мысли в процессе размышления, то наблюдаем торможение движения по невербальным, более образным, интуитивным путям познания. Также она объясняет, почему возможно стать умнее, но не мудрее. Можно и так сказать, что некоторые «понятийные ямы» «мозгового рельефа» подписаны – им присвоены конкретные понятия: «Джейн», «завтрак» или «кошка». Эти называния обычно заставляют внимание концентрироваться на более знакомых или обязательных признаках понятия. Можно сказать, они связываются со сгустком признаков «на дне ямы», а не «на склонах». Если пофантазировать, можно расширить эту метафору с «мозговым рельефом» и в центр каждого четко сформулированного понятия поставить флагшток, на котором будет развеваться флаг с названием понятия. Такой образ поможет нам лишь при условии, что мы запомним – каждый флаг представляет собой отдельное понятие, связанное с основным, и это понятие соответствует тому, как слово звучит, выглядит, пишется и произносится.

Когда ребенок учит язык, то количество флагов увеличивается, они как будто нанизываются на струну один за другим, образуя лингвистическую гирлянду из флагов. Затем образуется «словесная карта», которая условно накладывается сверху на «мозговой рельеф». Бывает так, что слово не имеет соответствующего ему понятия, потому что не связано напрямую с опытом конкретного человека. На словесные понятия существенно влияет культурная среда, они формируются и передаются посредством формального и неформального обучения. В разных языках опыт по-разному отражается в понятиях. Например, в языке эскимосов есть несколько слов, обозначающих снег. Ни в русском, ни в английском нет слова, которое отражало бы японское понятие бусидо – это кодекс самурая, который объединяет и правила поведения в бою, и эстетические ценности, и этические установки воина. Форма обеих плоскостей – «мозгового рельефа» и «словесной карты» – и связи между ними выявляют некий компромисс между изменениями поверхности мозга вследствие личного опыта и требованиями языка, какие сегменты и группы понятий нужно называть, а какие – нет {137}.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: