Джозеф Халлинан - Почему мы ошибаемся. Ловушки мышления в действии

- Название:Почему мы ошибаемся. Ловушки мышления в действии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Манн Иванов Фербер

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00057-211-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джозеф Халлинан - Почему мы ошибаемся. Ловушки мышления в действии краткое содержание

На русском языке публикуется впервые.

Почему мы ошибаемся. Ловушки мышления в действии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В довершение всего исследователи обнаружили, что при воссоздании карты по памяти люди допускают множество ошибок. Так, они часто неверно оценивают расстояния: короткие удлиняют, а длинные, напротив, сокращают. А при оценке расстояния с помощью ориентиров, например их собственного дома или известной достопримечательности, происходит нечто еще более странное: по их оценкам, расстояние до ориентира, как правило, оказывается меньшим, чем от ориентира. И это относится даже к очень солидным расстояниям. Например, большинство людей скажут, что Северная Корея расположена к Китаю ближе, чем Китай к Северной Корее, в зависимости от формулировки.

Склонность искажать карты на протяжении десятилетий изучала Барбара Тверски, в недавнем прошлом профессор психологии Стэнфордского университета, а сегодня преподаватель педагогического колледжа при Колумбийском университете. По условиям одного эксперимента она показывала студентам две карты: одну искаженную, на которой Северная Америка располагалась практически над Южной, а вторую точную – где Южная Америка находилась к юго-востоку от Северной. Большинство молодых людей выбирали неточную карту, что однозначно указывало на то, что их представление о мире искажено в сторону его более простой организации. Подобные ошибки, конечно же, не ограничиваются знанием расположения Северной и Южной Америк. Люди систематически неверно запоминают расположение самых разных точек на Земном шаре, например, ошибочно полагают, что Рим находится к югу от Филадельфии.

Многие люди ошибочно полагают, что Рим находится к югу от Филадельфии.

Учитывая многообразие ошибок и искажений, выявленных Тверски, вполне логично задуматься: как в таком случае мы вообще умудряемся добираться из точки А в точку Б? Судя по всему, совсем не так, как другие живые существа. Возьмите, например, прирожденных путешественников и первопроходцев природного мира нашей планеты – пчел. Как и другие насекомые, пчелы ориентируются без звезд, Солнца и Луны, исключительно по счислению пути, то есть по скорости, направлению и времени полета [31](весьма впечатляющий феномен, если учесть, что пчела в поисках пищи может улететь от улья на десять километров). А когда наступает время возвращаться домой, пчелы вычисляют кратчайший путь, максимально срезая расстояние.

Информационная иерархия

А вот люди чаще всего путь не срезают. Эксперименты Тверски и других ученых выявили, что человеческий разум организует информацию, необходимую для создания географической карты, с использованием иерархии – например, когда мы смотрим на звезды. Издавна люди запоминали расположение звезд на небе благодаря созданию значимых смысловых структур – созвездий. Скажем, найти Полярную звезду намного легче, если сначала определить местонахождение Малой Медведицы и пройтись по ручке «ковша» до самого конца.

Вернемся теперь на землю. Тут мы тоже часто применяем похожую тактику. Вместо того чтобы запоминать точное место бесчисленных городов на карте, мы запоминаем расположение более крупных географических единиц, например штатов. Затем определяем, к каким штатам относятся города, и используем расположение штатов для поиска места, где находится город. Штаты, по сути, в данном случае, так же как созвездия, организуют города в смысловые структуры.

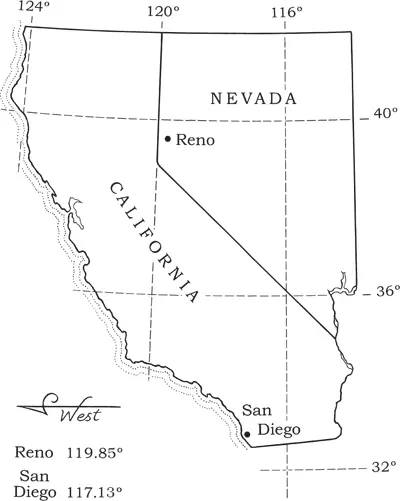

Такой подход изначально характеризуется многочисленными систематическими искажениями, что возвращает нас к тому, о чем мы говорили в начале главы. Большинство людей считают, что Рино находится к востоку от Сан-Диего, потому что рассуждают следующим образом: Сан-Диего расположен в Калифорнии, а Калифорния на Западном побережье. Рино – город в Неваде, а Невада восточнее Калифорнии. Следовательно, Рино должен находиться к востоку от Сан-Диего.

На самом деле это не так. Как видно на рисунке, южная оконечность Калифорнии смещена к востоку. (Обратите внимание на линии меридианов: Сан-Диего находится на 117º западной долготы, а Рино – на 119-м). Но запоминая форму Калифорнии, мы, как правило, спрямляем эту кривую, так же как парижане выпрямляют Сену.

Склонность подправлять неправильные формы окружающего мира, делая их более упорядоченными и симметричными, не ограничивается видимыми объектами, такими как река в Париже или улицы Нью-Йорка. То же самое происходит, когда мы читаем и даже слышим что-либо. Люди склонны выбрасывать из памяти неудобные детали и подробности и забывать, искажать и неверно интерпретировать факты, не согласующиеся с их четкой и ясной картиной мира.

Война духов

Возможно, самый известный пример подобной предвзятости можно найти в старой индейской легенде о войне духов, которая датируется концом XIX века. В оригинале она рассказана на языке катламет, диалекте индейского племени чинуки, жившего вдоль реки Колумбия между современными штатами Вашингтон и Орегон. К 1901 году, когда легенду перевели на английский и опубликовали, катламет практически исчез с лица Земли – исследователь Бюро американской этнологии сумел разыскать всего лишь трех говорящих на нем человек. Легенда дошла до наших дней только благодаря тому, что в один прекрасный день ее на противоположном конце планеты прочел психолог Кембриджского университета сэр Ф. Бартлетт.

Бартлетт считался в Кембридже белой вороной. Он был сыном сапожника и получил домашнее образование, так как родители мальчика полагали, что слабое здоровье (Бартлетт переболел плевритом) не позволяет ему ходить в школу. Впрочем, была у этого и хорошая сторона: юный Бартлетт мог читать что угодно и столько, сколько ему хотелось, и проводить время с пользой, гуляя по окрестностям, где он пристрастился наблюдать за людьми, занимающимися обычными, повседневными делами. Природная наблюдательность весьма позитивно сказалась на его будущей карьере. В отличие от многих своих коллег, подход Бартлетта к психологии базировался в основном не на научных теориях, а именно на наблюдениях за реальными людьми.

В начале XX века Бартлетт приступил к проведению экспериментов для изучения восприятия и памяти человека. По его убеждению, мы не просто пассивно созерцаем окружающий мир, интерпретация нами событий носит селективный и конструктивный характер. Он был убежден, что люди не видят и мало что запоминают из того, что, казалось бы, должно бросаться им в глаза. Впрочем, по мнению Бартлетта, многое из того, что, как мы думаем , видели и запомнили, на самом деле никогда не происходило. Более того, он считал, что на воспоминания влияет множество факторов, в том числе культура и традиции народа. Так, Бартлетт собрал целый ряд фактов, когда африканцы запоминали события, не имевшие для британцев особого значения и, следовательно, полностью забытые ими, и наоборот.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джозеф Халлинан - Почему мы ошибаемся? [Ловушки мышления в действии] [litres]](/books/1067113/dzhozef-hallinan-pochemu-my-oshibaemsya-lovushki-myshl.webp)