Карен Армстронг - Иерусалим: Один город, три религии

- Название:Иерусалим: Один город, три религии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4590-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карен Армстронг - Иерусалим: Один город, три религии краткое содержание

Книга ориентирована на широкую аудиторию. Карен Армстронг создала интереснейшее историческое исследование, которое рассматривает иудаизм, христианство и ислам как единую традицию, развитие которой шло тремя разными путями. Книга будет пользоваться успехом не только у интересующихся историей и религией, но и у путешественников, рассматривающих священный город как важное и знаковое место на карте своих путешествий.

Иерусалим: Один город, три религии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

До нас почти не дошло сведений о начальном периоде жизни израильтян в Ханаане. Согласно рассказу Библии, восходящему к Жреческому кодексу, евреи, поселившись в Ханаане, должны были установить в Шило (Силоме) скинию для Ковчега Завета. Подробное описание того, как сделать скинию, библейский автор вкладывает в уста самого Яхве, который говорит, обращаясь к Моисею на горе Синай. Если Ковчег действительно первоначально стоял в скинии, т. е. шатре, то культ Яхве был во многом схож с культом Эла. Эл тоже обитал в храме-шатре, был источником закона, а являясь людям как Господь Саваоф (Яхве Цеваот – Бог воинств), сидел на херувимах. Правда, из Первой книги царств можно заключить, что в Шило Ковчег Завета помещался в хехале (культовой зале) храма более традиционного типа (1 Цар 3:3). Однако древние израильтяне, видимо, поклонялись Яхве еще в нескольких храмах, находившихся в Дане, Вефиле, Мицпе (Массифе), Офре и Гаваоне, а также под открытым небом, на «высотах» ( бамот ). Некоторые из них, судя по всему, поклонялись и другим богам, поскольку Яхве в их представлении был чужим для Ханаана божеством, которое еще не обосновалось в этих местах, а по-прежнему обитает южнее – на Синае, в пустыне Фаран, на горе Сеир. Считалось, что он покидает «свою» территорию, когда его народ страдает, и на облаках летит по небесам на помощь. Именно так описывается его появление в некоторых ранних фрагментах Библии: – Суд 5:4–5, Втор 33:2, Пс 68 (67):8–11 (см. Clifford, 1972, pp. 114–23). Возможно, уже тогда у древних израильтян существовал ритуал, воспроизводивший богоявление на горе Синай, – рев труб имитировал раскаты грома, а фимиам – густое облако, окутывавшее вершину горы. Позже эти элементы вошли составной частью в иерусалимский культ. Церемония, таким образом, представляла собой инсценировку главного явления Яхве, и символическое повторение этого события должно было создавать ощущение, что бог снова пребывает среди своего народа (Clements, 1965, pp. 25–28). Тем самым Яхве, в отличие от большинства ближневосточных богов, сначала рассматривался как божество, способное перемещаться и не связанное с одним определенным святилищем. Кроме того, евреи чтили память своего освобождения из египетского рабства: с давних пор у них существовал весенний праздник, во время которого они имитировали последнюю трапезу в Египте, когда Ангел Смерти миновал их, но поразил всех первенцев египтян. Впоследствии этот семейный праздник получил название Песах – Пасха.

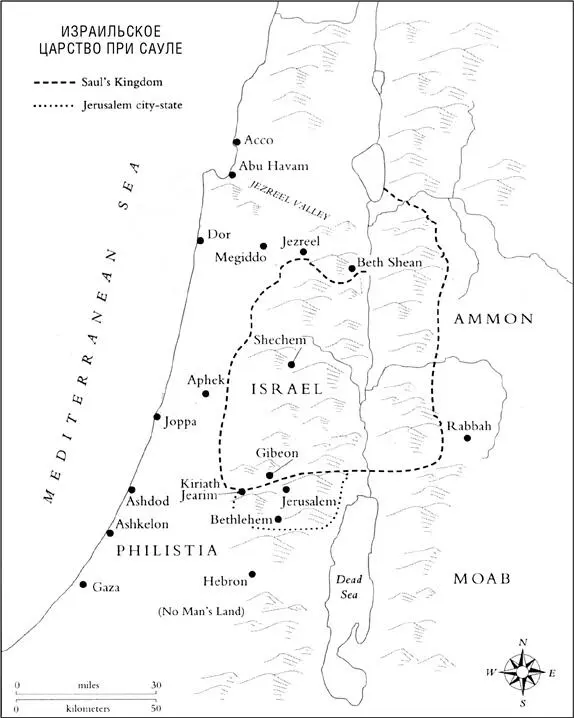

К 1030 г. до н. э. у древних израильтян, расселившихся в северной части нагорной страны, сформировалось сильное чувство солидарности и сродства. Они стали осознавать себя единым народом с общими корнями. Иисуса Навина уже не было в живых, и народом правили судьи, или вожди; но израильтяне пожелали иметь своего царя, как у других народов. Библейские авторы проявляют неоднозначное отношение к этому. Так, они повествуют, что Самуил, последний из судей, был против этой идеи, предупреждая народ, что царь будет угнетать и притеснять их (1 Цар 7:2–8; 10:11–27; 12). Однако, в сущности, создание Израильского царства было событием объективно неизбежным, предопределенным исторической логикой (Whitelam). Великие державы древности – Ассирия, Месопотамия, Египет – в то время уже клонились к закату, и наметившийся вакуум активно стремились заполнить мелкие государства – Аммон, Моав, Эдом (Идумея). Израильтяне оказались в окружении агрессивных соседей, стремившихся захватить холмы центральной части Ханаана. С востока то и дело совершали набеги аммонитяне и моавитяне, с запада теснили филистимляне. В одно из нашествий филистимляне захватили и разрушили Шило, забрав в качестве трофея Ковчег Завета. Правда, в скором времени филистимляне вернули его, испытав на себе смертоносную священную силу. Но теперь, не защищенный храмом или святилищем, Ковчег внушал страх и народу Израиля, поэтому его временно поместили в частном доме в городе Кирьят-Йеариме (Кириаф-Иариме) на границе израильских земель (1 Цар 4:1–11; 5; 6:1–7:1). В результате всех этих волнений израильтяне пришли к убеждению о необходимости сильной власти во главе с монархом, и Самуил, скрепя сердце, все же сделал Саула из колена Вениамина первым царем Израиля.

Саул правил на большей территории, чем любой ханаанский правитель до него. Его царство включало центральные нагорья по обе стороны реки Иордан, к северу от города-государства Иерусалима, остававшегося иевусейским. В Библии Саул – фигура трагическая: царь, наказанный Богом за то, что осмелился проявлять инициативу в вопросах жертвоприношения, мучимый приступами невыносимой тоски и видящий, как день за днем слабеет его власть. Но даже из этого довольно критического повествования можно сделать вывод о впечатляющих достижениях Саула. Сделав столицей город Гаваон, где располагался самый почитаемый в Израиле храм Яхве, Саул последовательно расширял свое царство, и жители холмов добровольно признавали его власть. Почти два десятилетия он успешно защищал Израиль от врагов, пока около 1010 г. до н. э. не погиб вместе с тремя сыновьями, среди которых был и храбрый Ионафан, в сражении с филистимлянами при горе Гильбоа (Гелвуй). После смерти его имя и его доблесть были воспеты в одном из самых трогательных стихотворных фрагментов Библии:

Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей,

не разлучились и в смерти своей.

Быстрее орлов, сильнее львов [они были].

Эти скорбные слова звучали не из уст верных сподвижников Саула – так оплакивал царя бежавший от его гнева мятежник Давид. Когда-то Давид был прославленным воином в Израильском царстве, ближайшим другом Ионафана, супругом дочери Саула Мелхолы. Он один умел успокоить мятущуюся душу царя, прогоняя отчаяние песнями и стихами. И все же, как повествует Библия, Саул стал подозрительно относиться к Давиду из-за его славы, и тот вынужден был бежать, спасая свою жизнь. Сначала Давид с отрядом таких же, как и он, хабиру обитал в пустынных холмах к югу от Иерусалима, затем пошел на службу к филистимлянам, заклятым врагам Израиля. Весть о смерти Саула застала Давида из колена Иуды в Негеве, в городе Циклаг (Секелаг), пожалованном ему его новым господином, царем филистимского города Гефа (Гата) Анхусом [12] Существует неясность по поводу фактического местоположения Циклага; некоторые отождествляют его с Тель ас-Саара в 48 км от Беэр-Шевы.

. Давид – одна из самых сложных фигур Библии. Поэт, музыкант, воин, мятежник, предатель, прелюбодей, террорист, он никак не был образцом совершенства, несмотря даже на то, что впоследствии его будут почитать как идеального царя Израиля. После смерти Саула его младший сын Иевосфей (Ишбаал) стал править отцовским северным Израильским царством, а Давид основал собственное царство в слабо заселенных южных холмах, со столицей в Хевроне. Возможно, филистимляне поначалу приветствовали этот шаг Давида, надеясь в его лице найти опору на центральных холмистых землях Израиля. Но Давид вел двойную игру и стремился к большему.

Интервал:

Закладка: