Вера Глушкова - Смоленская земля [Природа. История. Экономика. Культура. Достопримечательности. Религиозные центры] [litres]

- Название:Смоленская земля [Природа. История. Экономика. Культура. Достопримечательности. Религиозные центры] [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Вече

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-7744-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Глушкова - Смоленская земля [Природа. История. Экономика. Культура. Достопримечательности. Религиозные центры] [litres] краткое содержание

Смоленская земля [Природа. История. Экономика. Культура. Достопримечательности. Религиозные центры] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Историческая Смоленская икона Божией Матери имеет давнюю историю. Написанная евангелистом Лукой, икона Богоматери (позже, в XI в., названная Смоленской) вначале была поставлена в Антиохии в церкви, затем ее перенесли в Иерусалим, в первой половине V в. ее перенесли в Константинополь, и она была поставлена во Влахернском храме, вскоре она прославилась как чудотворная. Ее стали называть Одигитрией, что означает в переводе с греческого языка «Путеводительница», т. е. указывающая путь к Христу.

В 1046 г. византийский император Константин Порфирородный Мономах (годы правления 1042–1054 гг.) выдал свою дочь Анну за сына русского великого князя Ярослава Мудрого – черниговского князя Всеволода Ярославовича (1030–1093); он благословил в путь на Русь свою дочь чудотворной Влахернской иконою Божьей Матери. Благословение этой иконой греческой царевны в дальний путь окончательно утвердило ее название «Одигитрия» («Путеводительница»). Этот образ Божьей Матери вместе с греческой царевной прибыл в Древнюю Русь. Всеволод Ярославович был князем Переяславским, затем – князем Черниговским, позже (после смерти жены) – великим князем Киевским. Княгиня Анна до своей смерти хранила икону в Чернигове, перед своей кончиной она благословила именно этим образом Божией Матери своего сына Владимира Всеволодовича Мономаха, который, став Смоленским князем с 1097 г., перенес этот бесценный для него дар матери в Смоленск, где со временем поставил эту икону в соборном храме Успения Богородицы (устроенном им в 1103 г.). После того как икона оказалась в Смоленске, она стала называться Смоленской.

В 1404 г. смоленский князь Юрий уехал в Москву и взял с собой эту икону, позже ее поставили в Благовещенском соборе Московского Кремля. С отбытием Смоленской иконы на Смоленской земле участились беды: пожары, неурожаи, болезни, воровство, нападения недругов. В 1456 г. смоленский епископ Мисаил и представители смолян обратились к великому московскому князю Василию Темному с просьбой вернуть в Смоленск чудотворную Смоленскую икону Божией Матери. По решению князя московский митрополит Иона (канонизирован церковью) взял икону из киота и передал смоленской делегации (тогда же передали смолянам и другие иконы, вывезенные в Москву из Смоленска). Из Москвы икону несли на руках до Смоленска, где ее установили на прежнее место в Успенском соборе.

Во время осады Смоленска войсками польского короля Сигизмунда Смоленскую икону вывезли (1609) из города и привезли в Москву, а после занятия столицы поляками – переправили в Ярославль. Когда польских захватчиков выдворили из России и навели в ней порядок, царь Алексей Михайлович Романов распорядился вернуть Смоленскую икону в Смоленск. В 1666 г. эта икона вновь прибыла в Москву, тогда было нужно поновить потемневший лик. Одновременно с ней в Москву привезли и другой образ Смоленской иконы Божией Матери (список, копию), подаренный в 1602 г. Смоленску царским шурином (мужем сестры царя) боярином Борисом Годуновым. Эта годуновская Смоленская икона Богоматери находилась в башне над Днепровскими воротами, впоследствии там была устроена Надвратная церковь. Эта икона (список) из Надвратной церкви считалась почитаемой, а потом стала оцениваться как чудотворная.

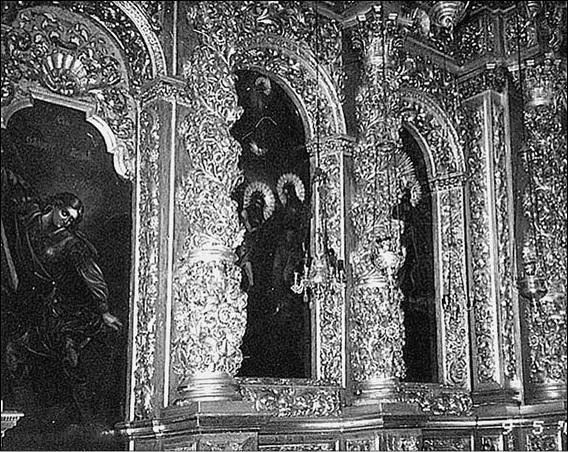

Иконостас Успенского собора

В период Отечественной войны 1812 г. историческую чудотворную Смоленскую икону Божией Матери перевезли в Москву, а потом – Ярославль. После изгнания наполеоновских войск из России икона вернулась в Смоленск. В 1812 г. Надвратную церковь еще строили, и икона временно находилась в Смоленске в Благовещенской церкви, откуда ее взяли и вынесли из города, отступая из Смоленска, солдаты и офицеры артиллерийской роты полковника Глухова. С тех пор эта икона до конца войны 1812 г. неотлучно (около трех месяцев) находилась в войсках 3-й гренадерской дивизии А.П. Ермолова. Перед Бородинской битвой именно перед этой иконой молились главнокомандующий М.И. Кутузов и вся русская армия. Эту икону для укрепления духа воинов носили по всему русскому военному лагерю и служили молебны. Позже, когда опасность миновала, по распоряжению М.И. Кутузова, икону из Надвратной церкви вернули в Смоленск.

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., когда Смоленск был оккупирован гитлеровцами, историческая Смоленская икона Божией Матери бесследно пропала, но остался ее древний чудотворный список из Надвратной церкви, пребывающий ныне в Успенском соборе.

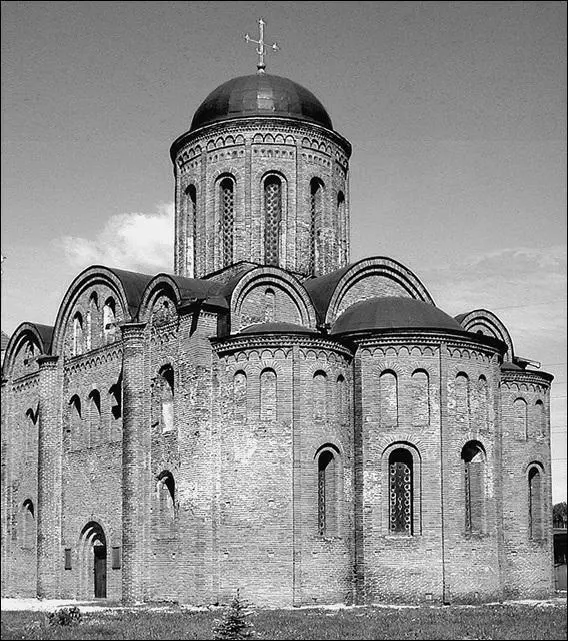

Среди древнейших действующих храмов Смоленска также следует выделить храмы Петра и Павла, Иоанна Богослова, Михаила Архангела, построенные в XII в., а затем частично перестроенные.

Храм во имя Петра и Павла является самым древним из сохранившихся в Смоленске, его древнейшая часть – алтарная – возведена в 1146 г. Храм был построен смоленским князем Ростиславом Мстиславичем, прозванным Набожным, в составе возникшего в 1140-х гг. на берегу Днепра княжеского двора, точнее – загородной княжеской резиденции. Храм сложен из кирпича и камня, его конструкция – типичный пример крестово-купольного храма. Этот храм был покрыт свинцовой кровлей, расписан фресками (до наших дней в нем сохранились фрагменты росписей XII в.), украшен поливной цветной плиткой, имел 12 голосников, улучшавших акустику, и круглые стекла-оконницы, были в нем и погребальные ниши – аркосолии (в княжеском храме со временем намеревались хоронить членов княжеского рода). После 1168 г. храм стал приходским, о нем заботиться стала купеческая корпорация. В 1611 г. храм был обращен в костел. Но с 1619 г. он стал кафедральным православным храмом. После открытия в Смоленске униатской архиепископии (1625) этот храм стал униатским центром. Однако с 1654 г., когда Россия вернула отторгнутый у нее поляками Смоленск, храм Петра и Павла стал приходским православным храмом (каким является и сейчас). В XVIII в. храм реконструировали, он приобрел формы «Нарышкинского барокко». В 1737 г. на средства местных богатых купцов построили его каменную ограду. Затем построили шатровую колокольню с двумя крыльцами-лестницами. Над палатами надстроили храм во имя святой Варвары. После разгрома 1812 г. храм восстановили только в 1816 г. В 1895 г. от Петропавловского прихода устроили храм для нужд колонии малолетних преступников. В 1935 г. храм во имя Петра и Павла закрыли, он возродился только в 1991 г.

Церковь Петра и Павла

Храм во имя Иоанна Богослова на Варяжках был построен в 1173–1176 гг. князем Романом Ростиславичем (сыном Ростислава Мстиславича), очень сильно пострадал в 1812 г. и был перестроен. Этот храм стал своего рода памятником князю Роману Ростиславичу. Он не стремился к личному обогащению, изо всех сил старался помогать своим подданным, щедро выделял средства на строительство храмов, создание при них приходских школ, покупку книг, милостыню. Он организовал школу и при своей дворцовой церкви, эту школу он содержал на свои личные средства, пригласив преподавать в ней греческих и латинских учителей. В этой школе учились дети бояр и духовенства, князь хотел иметь в своем княжестве образованных священнослужителей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Вера Глушкова - Смоленская земля [Природа. История. Экономика. Культура. Достопримечательности. Религиозные центры] [litres]](/books/1077688/vera-glushkova-smolenskaya-zemlya-priroda-istoriya.webp)