Всеволод Выголов - Зарайский район, Город Звенигород, Город Ивантеевка, Истринский район

- Название:Зарайский район, Город Звенигород, Город Ивантеевка, Истринский район

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Стройиздат

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-274-00357-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Всеволод Выголов - Зарайский район, Город Звенигород, Город Ивантеевка, Истринский район краткое содержание

Даются описания всех охраняемых государством, а также предлагаемых к постановке на государственную охрану архитектурных сооружений Московской области. Краткая характеристика каждого памятника с указанием даты сооружения, авторства (если оно известно), архитектурно-художественных особенностей сопровождаются фотографией его общего вида и планом.

Для архитекторов и искусствоведов, а также для всех, интересующихся отечественной культурой.

Вып 2, часть 3

Зарайский район

Город Звенигород

Город Ивантеевка

Истринский район

Зарайский район, Город Звенигород, Город Ивантеевка, Истринский район - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

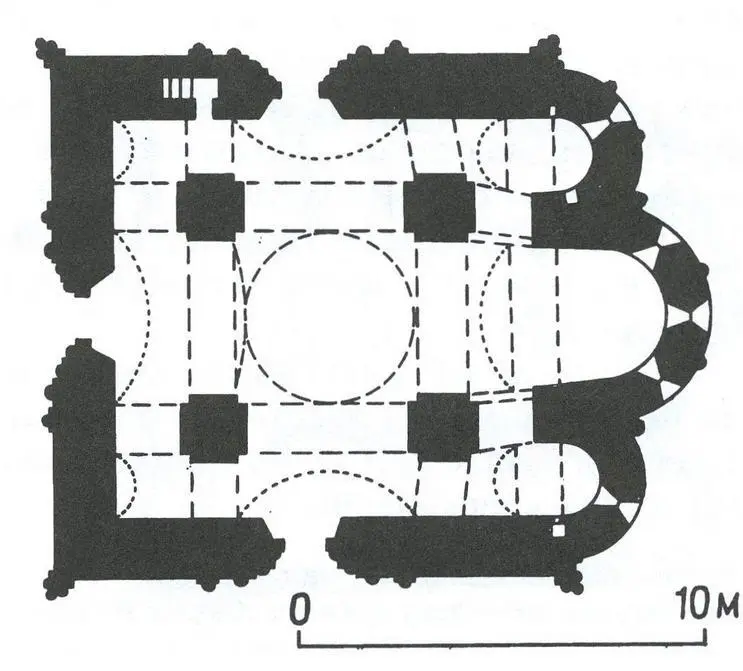

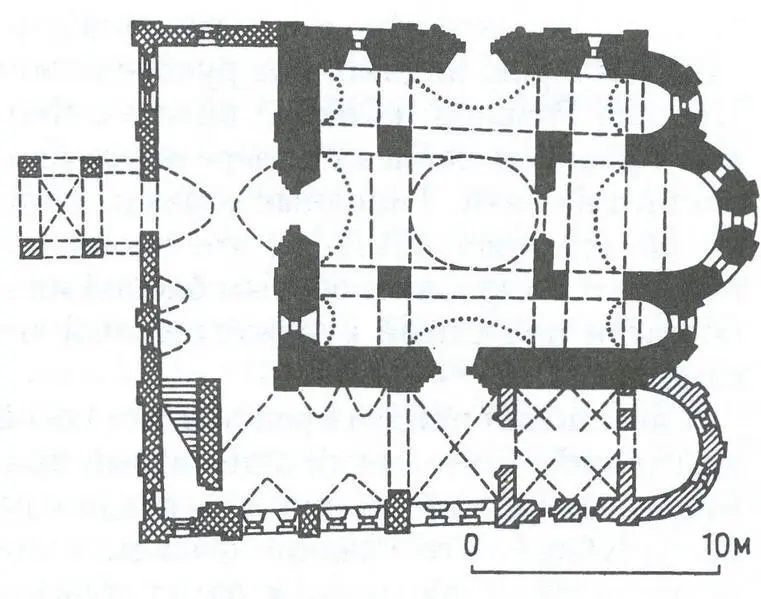

144/2. План собора

144. СОБОР УСПЕНСКИЙ НА ГОРОДКЕ(ул. Городок) сооружен в 1400 (?) г. кн. Юрием Звенигородским на своем дворе, внутри крепости. Имел патрональный Георгиевский придел.

Сложенный из белого камня в форме куба четырехстолпный одноглавый храм крестовокупольного типа, с тремя апсидами равной высоты, принадлежит к немногочисленной группе памятников московского зодчества рубежа XIV–XV вв. Своды коробовые, повышенные подпружные арки из тесаного камня усилены в 1830-х гг. подведенными под них кирпичными, слившимися с поверхностью сводов. Каменной алтарной преграды храм не имел; в его западной части — хоры, на которые ведет внутристенная лестница. В восточных помещениях уцелели проемные дубовые связи. Фасады симметрично членятся на три прясла лопатками с полуколонками, на углах собранными в пучки. На половине высоты стен, по верху барабана и апсид проходят пояса сложной орнаментальной резьбы. Собор завершается рядом закомар, над которыми по углам четверика располагались диагональные кокошники. Остатки их скрыты поздней четырехскатной кровлей. Восемь кокошников верхнего яруса окружали основание барабана. Порталы — перспективные с килевидным архивольтом и “дыньками”. Древние щелевидные окна размещаются только в верхней зоне стен, остальные проемы и кирпичная глава храма позднейшего происхождения.

Композиция здания строго уравновешена, что достигается при развитой центральной апсиде смещением барабана к востоку. В построении архитектурных форм последовательно проведен принцип сужения кверху основного объема храма и отдельных его элементов, чем создается эффект большей высоты и монументальности сооружения. Собор отличает особо тщательная декоративная разработка — орнаментальная резьба капителей лопаток и порталов, килевидные валиковые обрамления проемов, окно-розетка, освещающее лестницу на хоры. По архитектурному мастерству и изысканности памятник принадлежит к лучшим произведениям раннемосковского зодчества, более всего приближаясь характером архитектуры к дворцовому великокняжескому храму Рождества Богородицы в Московском Кремле.

Внутри собора господствует центральное подкупольное пространство. Интерьер украшен недавно поновленной живописью 1880-х гг., скрывающей остатки фресковой росписи начала XV в. За исключением композиций на восточных столбах, известных еще в XIX в., ее фрагменты на стенах, сводах и в барабане вскрыты В.В.Филатовым в 1970 — 1980-х гг… Иконостас второй половины XIX в., в четыре яруса, стилизован в формах XVII в.

Трехпролетная двухъярусная звонница перед западным входом в собор выстроена в начале XIX в. по образцу древнерусских колокольниц.

Вагнер Г. К. О датировке памятников московского зодчества времени Андрея Рублева/ / Культура и искусство Древней Руси. — Л., 1967.

Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков. — М., 1962. — Т. II. — С. 290 — 298.

Грабарь Игорь. Андрей Рублев: Очерк творчества художника по данным реставрационных работ 1918–1925 гг. // Вопросы реставрации. — М., 1926. — Вып. 1. Ильин М.А. Из истории московской архитектуры времени Андрея Рублева// ВИ. - 1960. - № 12.

ИРА. — М., 1956. — С. 80, 82 — 83.

ПРИ. — М., 1955. — Т. III. — С. 64–66. Максимов П.Н. К характеристике московского зодчества XIII–XV ев.// МИ А СССР. - 1949. - № 12.

Николаева Т.В. Древний Звенигород: Архитектура. Искусство. — М., 1978. — С. 21–46.

Огнев Б.А. Успенский собор в Звенигороде на Городке// МИА СССР. - 1955. - № 44. Огнев Б.А. Некоторые проблемы раннемосковского зодчества// АН. — 1960. — № 12.

ПАМО, 1, с. 174.

Романов К. К. О времени построения звонницы Успенского собора в Звенигороде// ИРАИМК. — М., 1921. -Т. 1.

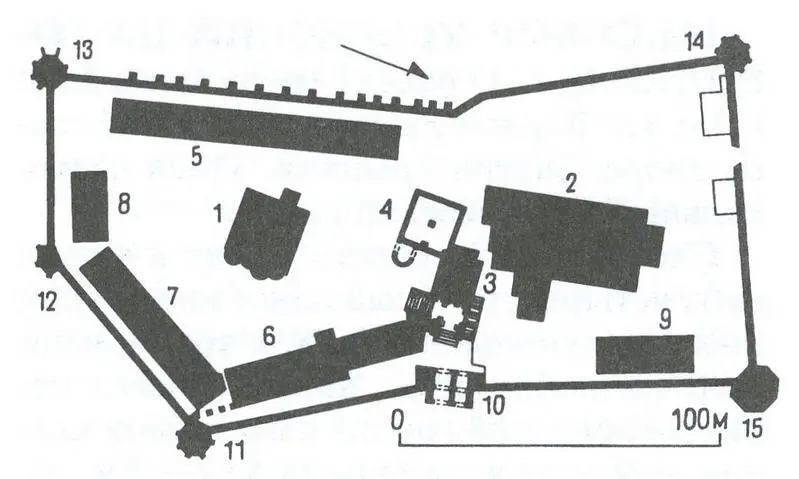

145/1. Саввин-Сторожевский монастырь. Генплан

1 — собор Рождества Богородицы; 2 — комплекс трапезной; 3 — надвратная Троицкая церковь; 4 — остатки старой трапезной и Святых ворот; 5 — дворец царя Алексея Михайловича; 6 — Царицыны палаты; 7 — Братский корпус; 8 — кельи XIX в.; 9 — жилой корпус Духовных училищ; 10— Красная башня; 11 — Восточная (безымянная) башня; 12 — Прямоугольная башня; 13 — Житная башня; 14 — Водовзводная башня; 15 — Северная (безымянная) башня

145. МОНАСТЫРЬ САВВИН-СТОРОЖЕВСКИЙоснован в конце XIV в. по инициативе звенигородского удельного князя Юрия Дмитриевича его духовником Саввой. Занимавший сначала одну южную вершину горы Сторожи, монастырь был призван служить форпостом на подступах к княжеской резиденции. Постройки его долгое время оставались деревянными, за исключением собора, сооруженного из камня уже в начале XV в. Развитие монастырского комплекса уточнено раскопками Н.С. Шеляпиной, проведенными на его территории в 1955–1958 гг. Кроме остатков деревянного тына, окружавшего монастырь в XV–XVI вв., обнаружено основание каменного надвратного храма первой четверти XVI в. и современной ему одностолпной, видимо, трапезной палаты. В середине XVII в. монастырь, получивший значение царской резиденции, расширен в северном направлении и заново обстроен каменными зданиями. Строительство крепости велось по указу царя Алексея Михайловича под руководством Н. М. Боборыкина и А. Шахова. Автором монастырских укреплений, а возможно, и прочих построек был зодчий Иван Шарутин. Созданный в течение шести лет архитектурный ансамбль монастырских, дворцовых и оборонительных сооружений — один из наиболее цельных в древнерусском зодчестве. Есть мнение, что в основу его планировки положена схема взаимного расположения зданий, бывшая в Троице- Сергиевом монастыре (вып. 2, № 31), который заказчиком и строителями был принят за образец.

В XVIII и XIX вв. большинство монастырских сооружений было искажено. Больничные палаты, северное крыло царского дворца и стоявшая рядом крепостная башня разобраны. Укорочен и надстроен Братский корпус; на месте его упраздненной западной части поставлено новое здание. В связи с размещением в монастыре звенигородских Духовных училищ реконструирована трапезная, Казначейский корпус перестроен вновь. С 1952 по 1989 г. в монастыре велись реставрационные работы. Большей части памятников возвращен первоначальный художественный облик.

145/2. Собор Рождества Богородицы

145/3. План собора

Центральное сооружение ансамбля, собор Рождества Богородицы выстроен из белого камня на средства кн. Юрия Звенигородского. Точных сведений о времени постройки не имеется. В публикациях собор обычно датируют 1405 г. В XVI в., не ранее 1549 г., к зданию примкнули кирпичные Саввинский южный придел и, видимо, двусторонняя паперть. Последняя заново перестроена в 1650-х гг. с устройством над ее юго-западной частью помещения ризницы. В 1687–1688 гг. собор через ризничную палатку наружным переходом был соединен с царским дворцом. В XVIII–XIX вв. на соборе и приделе появились металлические скатные кровли, дворцовый переход и южное крыльцо были разобраны, западное крыльцо с шатровым верхом в 1870-х гг. облицовано белым камнем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: