Николай Воронин - Владимир Боголюбово Суздаль Юрьев-Польской

- Название:Владимир Боголюбово Суздаль Юрьев-Польской

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1965

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Воронин - Владимир Боголюбово Суздаль Юрьев-Польской краткое содержание

Книга-спутник по древним городам владимирской земли

Владимир Боголюбово Суздаль Юрьев-Польской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 40–45 м к северу от колокольни под землей лежат открытые в 1936–1937 годах остатки белокаменных укреплений владимирского детинца, сооруженных Всеволодом III и епископом Иоанном в 1194–1196 годах и отрезавших от города их дворы и дворцы. Ворота были уменьшенной и упрощенной копией Золотых ворот. В их широкой западной стене шла лестница на верхнюю боевую площадку, в центре которой стояла маленькая надвратная епископская церковь Иоакима и Анны. Это было изящное сооружение, видимо, не уступавшее по красоте городским соборам: при раскопках были найдены фрагменты колончатого пояса, украшенного резьбой портала, майоликовые зеленые плитки пола боевой площадки и цветные майоликовые тонкие фигурные плитки от мозаичных полов храма. Его своды, возможно, поддерживались легкими круглыми колоннами, бракованные обломки которых были использованы строителями в кладке стен детинца. Стены, сложенные из белого камня и плит пористого туфа, смыкались на западе с валом Среднего города, а к востоку шли до Димитриевского собора.

После осмотра Успенского собора следует пройти на край Среднего города в городской парк, идущий по линии древнего вала. Отсюда хорошо видна амфитеатрообразная впадина на склоне городских высот, ограниченная с запада гребнем Козлова вала, за ним — церкви Николы и Вознесения, а справа — места древних княжеских дворов, отмеченные белой церковью Спаса и розовой — Георгия. За ними видна сверкающая позолотой глава Золотых ворот. В нижней части склонов, ближе к Муромскому спуску и Волжским воротам, в XII–XIII веках селились городские ремесленники. Здесь при раскопках открыта гончарная печь, в которой изготовлялась нарядная ярко- красная лощеная посуда. Остановившись на углу соборной горы, вспомним, что с этой точки началась жизнь на месте будущего Владимира — под нашими ногами в земле лежат остатки поселения почти двухтысячелетней древности.

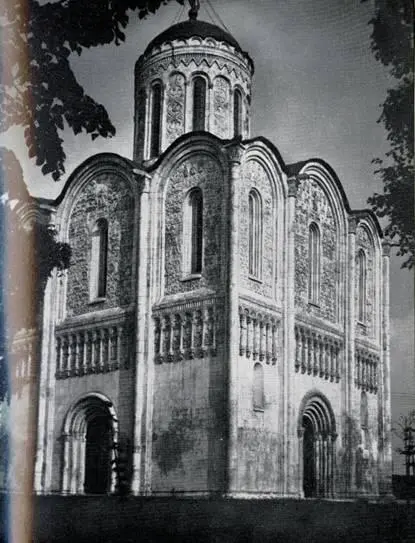

Владимирский летописец не отметил точной своевременной записью начало постройки Димитриевского собора. Только в некрологе его строителя Всеволода III упомянуто, что он создал на своем дворе «церковь прекрасную» святого мученика Димитрия и дивно украсил ее иконами и росписью. Относительная дата памятника все же определяется с достаточной точностью — между 1194 и 1197 годами. Последующая история памятника немногосложна, Димитрий Донской, чтя память своего знаменитого предка, проявлял заботу о соборе; есть основания полагать, что в XV–XVI веках здания княжеского двора еще существовали. Собор не раз горел в XVI и XVIII веках. Наконец, в результате печально знаменитой «реставрации» 1837–1839 годов, когда по распоряжению Николая I собору был придан «первобытный вид», он лишился своих интереснейших частей — лестничных башен и галерей.

Димитриевский собор (илл. 23; памятник реставрирован в 1952 г. А. В. Столетовым) принадлежит к распространенному в XII веке типу сравнительно небольших четырехстолпных одноглавых храмов, какие строились на феодальных дворах или городскими приходами. Однако среди них он занимает выдающееся место. Это дворцовый храм сильнейшего феодального владыки XII века — «великого Всеволода», как его называли летописцы, созданный им в зените своей славы, когда власть владимирского князя решала судьбы княжеских столов Поднепровья, Смоленщины и Новгорода. Идея апофеоза всесильного «самовластца», его царственного могущества и воплощена в образе Димитриевского собора с поистине гениальным совершенством.

Дух торжественного великолепия проникает здание от его масс и до мельчайших деталей. Его пропорции величавы и мужественны, могучи полуцилиндры апсид. По высоте здание делится на три яруса. Нижний — самый высокий — почти лишен убранства, его гладь оживляет лишь глубокое теневое пятно портала (илл. 24). Средний — над колончатым поясом, несколько ниже, и на нем сосредоточено все декоративное богатство. Строгие пилястры, рассекающие фасады на три широкие доли, полны сдержанной силы, их движение не вырывается из рамок фасада, как бы разлагаясь в симметричном боковом движении дуг закомар (илл. 29). Узкие и высокие окна с богато профилированными амбразурами прорезают верхние части стен, оставляя широкие плоскости как бы для того, чтобы они могли вместить больше резных камней — они и занимают целиком верхнюю половину фасадов над аркатурно- колончатым поясом и украшают барабан главы.

23. Димитриевский собор. 1194–1197. Вид с северо-запада

Рельефы расположены ровными горизонтальными «строками», следя за которыми глаз ясно ощущает количество рядов каменной кладки. Колонки пояса не столько поднимаются кверху, поддерживая аркатуру, сколько свисают вниз, подобно тяжелым плетеным шнурам с массивными подвесками фигурных консолей (илл. 26, 29). Благодаря насыщенности пояса резьбой он уже на небольшом расстоянии представляется широкой горизонтальной лентой, стянувшей тело храма.

Все это усиливает ощущение реальной весомости, мощи и торжественного спокойствия здания, увенчанного поднятой на квадратном постаменте массивной главой. Она является третьим ярусом композиции здания; его высота меньше высоты верхней половины фасадов; это постепенное сокращение высот создает ощущение медленного движения масс здания кверху, повышает впечатление его мужественной стройности. И здесь легкое движение тонких колонок по сторонам окон потушено широкой горизонталью развитой карнизной части, а медальоны плетеного орнамента простенков как бы связывают динамику барабана. Золоченый богатырский шлем главы имеет пологие очертания, спокойно завершая композицию храма. Он несет на своем острие ажурный широких пропорций древний крест из прорезной золоченой меди с медным голубем-флюгером на его мачте (илл. 30).

Точнейший обмер собора и его деталей (архитектором В. И. Казариновой) вскрыл тончайшие оттенки и приемы искусства его строителей. Оказалось, что масштабы и формы основных элементов здания тесно связаны с учетом реальной «работы» той зоны, где они применены. Так, например, пропорции и вынос полуколонн и их баз нарастают сверху вниз: вверху — на барабане — они более стройны и слабо выступают из плоскости стены; напротив, полуколонки порталов, находящиеся в нижней, наиболее нагруженной части стены, выступают сильнее и более массивны. Эта взаимосвязь конструктивной логики здания и его убранства сказывается и в выборе мастером той или иной формы начертания ведущего архитектурного мотива — арки: в порталах они имеют слегка вспарушенный характер, упругую и спокойную форму; целиком декоративные арочки пояса, лежащие на границе передачи давления верхней зоны стены к нижней, получили напряженную подковообразную дугу; напротив, закомары фасадов имеют эллипсовидное начертание с большой вертикальной осью, так как нормальная кривая, при ракурсе на данной высоте, казалась бы приплюснутой. С поразительным мастерством зодчие варьируют детали убранства в зависимости от их значения в здании и условий его освещения. Так, главный западный портал больше боковых и богаче украшен. Профилировка порталов и их резьба различны на каждом фасаде: богато освещенный южный портал украшен главным образом плоской плетенкой; напротив, профиль портала северной, теневой стороны имеет сильный и контрастный рельеф, и его архивольт покрыт сочной глубокой резьбой, рассчитанной на скользящие слабые лучи заходящего солнца. Так зодчий как бы лепит, подобно скульптору, каждую форму, смело нарушает геометрическую сухость очертаний их индивидуальной и осмысленной «прорисовкой», создает ту неповторимую живость и органичность художественного образа, которая под силу лишь подлинному гению.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: