Николай Воронин - Владимир Боголюбово Суздаль Юрьев-Польской

- Название:Владимир Боголюбово Суздаль Юрьев-Польской

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1965

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Воронин - Владимир Боголюбово Суздаль Юрьев-Польской краткое содержание

Книга-спутник по древним городам владимирской земли

Владимир Боголюбово Суздаль Юрьев-Польской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

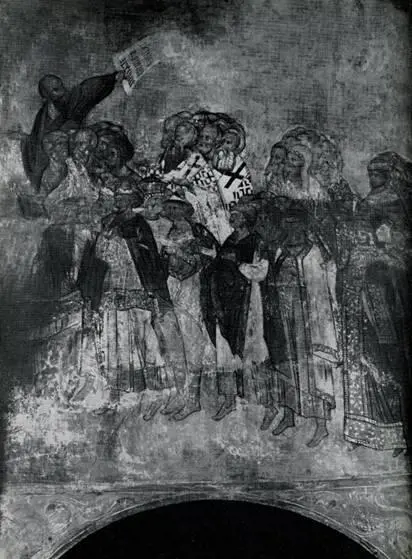

16, Шествие праведных. Фреска Успенского собора. 1408

Пострадавшую от пожара роспись собора возобновлял присланный из Москвы в 1408 году великий живописец Андрей Рублев вместе со своим сотоварищем Даниилом Черным и учениками. Собственно, им пришлось расписывать собор заново, лишь придерживаясь в основном старой системы размещения сюжетов. Рассматривая эти фрески, нужно помнить, что они лишь в малой степени отвечают их былой красоте — испытавшие многократные повреждения и невежественные «поновления», они местами утеряли даже красочный слой.

Основная часть сохранившихся фресок находится под хорами и связана с многосложной композицией Страшного суда. На арке изображены трубящие ангелы (илл. 15), зовущие на суд мертвецов, в ее замке огромная рука, зажавшая в горсть маленьких человечков, — буквальная и наивная иллюстрация текста «души праведных — в руце ожией». На своде, в ореоле из многокрылых серафимов, — фигура судии-Христа, над головой которого ангелы свертывают свиток небес; тут же в медальоне — символы «четырех царств» — четыре зверя. На стене под сводом — престол суда, к которому припадают, моля за род человеческий, «праотцы» Адам и Ева, богоматерь и Иоанн Предтеча. Здесь же апостолы Петр и Павел, старейшины представленного на склонах свода апостольского трибунала с сонмом ангелов (илл. 15, 17, 20). На плоскости северного подхорного столба — видение ангела пророку Даниилу. На противоположной, южной, стороне, над аркой, — интереснейшая, но почти потухшая часть композиции: земля и море, персонифицированные в женских образах, с символом моря — кораблем — отдают своих мертвецов. Далее, с плоскости южного подхорного столба, начинается заключительная картина суда — шествие праведных в рай, — переходящая на малую южную арку и склон юго-западного свода под хорами, где представлена головная часть процессии, ведомой апостолом Павлом (илл. 16). На стенке южной арки — деревянные врата рая, охраняемые херувимом с огненным мечом, и фигура «благоразумного разбойника» — первого райского поселенца. Далее, на склоне арки, — самый рай с тремя «праотцами», где за пазухой у Авраама сидят человечки — праведные души, и рядом души, ожидающие очереди в «лоно Авраамово»; наконец, на северной щеке арки — «царица небесная» с ангелами. Таково содержание росписи с ее древними и наивными образными представлениями.

В северной части под хорами должны были размещаться не дошедшие до нас картины судьбы грешников и самых адских мучений. Мы не знаем, как выглядела эта страшная картина казней. Но сохранившиеся части позволяют говорить о том, что в сознании людей и художников эпохи возрождения Руси представление о Страшном суде глубоко изменилось. Перенесенные народом в пору монгольского ига страдания ушли в прошлое, разгром полчищ Мамая на Куликовом поле предрешал конец монгольской зависимости, страна входила в пору нового подъема, мрак уступал свету надежд. Отсюда — проникающая рублевскую роспись умиротворенность и радостность. Образы судии-Христа, апостолов и ангелов лишены суровости и строгости, в них нет ничего грозного и пугающего. Самые фигуры приобрели стройный, юношеский склад — у них изящные маленькие головы, покатые плечи. В ликах святых и праведников, напоминающих лица простых русских людей, Андрей Рублев и Даниил Черный стремились воплотить нравственный идеал той героической поры, сообщив им выражение душевной стойкости и нравственной чистоты (илл. 18, 19).

17. Апостол, фрагмент фрески «Страшный суд» Успенского собора. 1408

18–19. Головы старцев из фрески «Шествие праведных» Успенского собора. 1408

20 Апостол и ангелы. Фрагмент фрески «Страшный суд» Успенского собора. 1408

Особой одухотворенностью и красотой отмечены фигуры трубящих ангелов на входной арке. В них нет ничего от грозных вестников Страшного суда, поднимающих мертвецов вселенной. Их тела девически стройны, гибки и почти невесомы; изящны прекрасные головы на тонких шеях; они проникнуты легким движением, словно художник хотел передать неуловимое мгновение, когда еще не потухла сила полета и ступни едва коснулись земли; тонкие трубы в руках вестников судилища неспособны к ужасающему звуку и похожи на пастушеские свирели. Много общего с трубящими ангелами в могучих обнаженных фигурах бородатых отшельников в арке южной стены, чьи тела характеризуются той же женственной округлостью форм и как бы струящимся контуром. Если сопоставить эти фигуры с расположенными рядом строгими и неподвижными изображениями Артемия и Авраамия 1189 года (илл.14), то будет ясна глубокая противоположность отраженных в искусстве мировоззрений двух эпох.

Из других фрагментов росписи следует отметить четыре. На юго-западном подкупольном столбе сохранились великолепный торс воина в золотистых латах и часть фигуры князя Владимира. Возможно, что в росписи, создававшейся в эпоху после Куликовской битвы, воинская тематика занимала значительное место. На северной подкупольной арке частично сохранилась большая композиция Преображения. В левом отделении алтаря особенно интересен фрагмент композиции увода архангелом маленького Иоанна (будущего «крестителя») в пустыню (илл. 21); превосходна фигурка ребенка в белой с красноватым узором рубашонке, еле поспевающего за широкой поступью огромного архангела, крыло которого, откинутое движением, как бы осеняет малыша.

Чтобы представить целиком созданное Андреем Рублевым и его сотоварищами живописное убранство Успенского собора, следует вспомнить и о его древнем иконостасе. Существующий пышный и помпезный иконостас с его богатейшей золотой резьбой и сложной архитектурой, сделанный после ремонта собора в 1773–1774 годах, типичен для искусства XVIII века и находится в резком противоречии с характером древнего интерьера собора.

На его месте стоял иконостас рублевской поры. Его иконы, проданные при постройке нового в село Васильевское Владимирской губернии, были вывезены в 1922 году в Москву, расчищены и составляют ныне гордость Третьяковской галереи и Русского музея в Ленинграде. Этот иконостас был значительно ниже существующего, но в начале XV века он был самым грандиозным. Иконы главного ряда, представлявшие деисусный чин, то есть моление изображенному в центре Христу, были высотой 3,14 м. Исполинские фигуры апостолов, архангелов и святителей четко рисовались на золотистом фоне; их силуэты, построенные с гениальной простотой и чувством ритма, отличались чудесным колоритом: темно-зеленые тона чередовались с золотисто-желтыми и красными, синие — с вишневыми. Андрей Рублев и его сотоварищи были величайшими мастерами монументальной живописи, превосходно понимавшими и развивавшими ее законы. Иконостас был органически связан с огромным пространством собора, и его живопись легко схватывалась глазом, как только человек входил в храм. Иконостас был важным этапом в развитии этой своеобразной русской архитектурно-живописной системы, внесшей существенные изменения в понимание и самого храмового интерьера. Стена иконостаса отделяла алтарь и его «таинства» от помещения для молящихся. Перед их глазами развертывались теперь в стройном порядке ярусы икон. Иконостас выражал в живописном и архитектурном синтезе догматическую и церковно-политическую концепцию русского средневековья с ее иерархическим принципом соподчинения и единства. Иконостас не столько отрезал алтарь от народа, сколько уравнивал и объединял собравшихся в храме людей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: