Николай Воронин - Владимир Боголюбово Суздаль Юрьев-Польской

- Название:Владимир Боголюбово Суздаль Юрьев-Польской

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1965

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Воронин - Владимир Боголюбово Суздаль Юрьев-Польской краткое содержание

Книга-спутник по древним городам владимирской земли

Владимир Боголюбово Суздаль Юрьев-Польской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

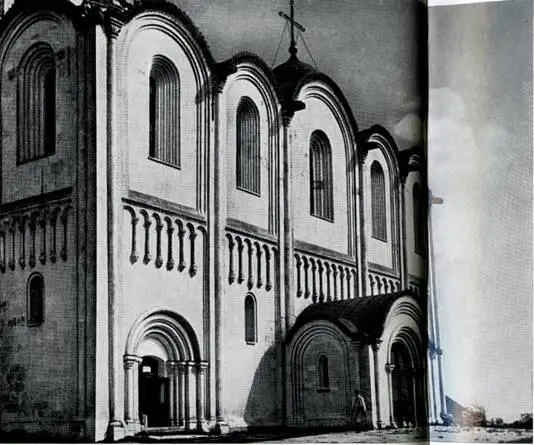

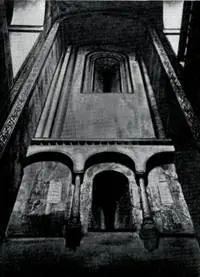

Войдем внутрь собора и остановимся в его западной галерее. Перед нами прорезанный большими арками западный фасад старого собора. В уровне хор он опоясан аркатурно-колончатым фризом с широким шагом арок, стройными колонками, клиновидными консолями, «кубоватыми» капителями романского характера и пояском поребрика над аркатурой. Это характерная деталь убранства, которая отсюда пройдет через всю историю владимирско-суздальской архитектуры, а затем войдет в архитектуру Московского государства. Место пояса связано с конструктивным членением стены: ее нижняя часть толще, над поясом она утоньшается, образуя над поребриком так называемый отлив. В боковых верхних членениях фасада сохранились стройные щелевидные окна с профилированными косяками. Пройдя в северную часть галереи, мы увидим ту же картину (илл. 10). Здесь меж колонок пояса помещены небольшие окна нижнего светового яруса — следовательно, собор был хорошо освещен. Здесь же сохранился драгоценный фрагмент наружной фресковой росписи пояса, относящейся к 1161 году. Над узким щелевидным оконцем художник посадил двух синих павлинов с пышными хвостами, а по краям оконного проема пустил изящный растительный орнамент. Меж колонок изображены фигуры пророков со свитками в руках. Самые колонки были позолочены. Таким образом, белые фасады храма были стянуты цветной лентой. Роспись пояса предвещала появление позднее его резного убора.

На месте больших проемов по осям главных нефов собора следует представить перспективные порталы, вводившие внутрь храма. В порталах висели драгоценные «златые врата», покрытые «писанными золотом» листами меди, какие мы увидим в Суздальском соборе (илл. 66–69). Самые порталы также были окованы тонкими листами золоченой меди. Как показали вскрытия пола северной галереи, перед порталами были небольшие сводчатые пристройки — притворы (илл. 6). Местами из-под пилонов галереи, приложенных к стенам старого собора, выступают края членивших его фасады пилястр. Над сводами галерей сохранились верхние части этих фасадов (илл. 22), завершенные дугами закомар, и пышные лиственные капители, венчавшие полуколонны пилястр. В закомарах и около окон были помещены немногочисленные рельефы, частично перенесенные на фасады всеволодовых галерей. В центральных закомарах были крупные сюжетные композиции («Вознесение Александра Македонского», «Сорок мучеников Севастийских», «Три отрока в пещи» и др.). Под ними по всем фасадам были помещены женские маски — символ посвящения храма богородице, а по углам окон — звериные маски (илл. 9). Немногосложность резного убора подчеркивала изящество и стройность форм здания. Подобную, очень сдержанную композицию резного убора мы увидим позднее в Покрове на Нерли (илл. 55). Над закомарами собора были поставлены прорезные из золоченой меди изображения птиц и кубков. Над сводами на квадратном постаменте возвышался украшенный аркатурой с полуколоннами и оковкой золоченой медью барабан главы со шлемовидным золоченым покрытием.

Успенский собор

7. Западный фасад

8. Рельеф северной стены. 1158–1160

9. Резная маска. Рельеф. 1158–1160

Пройдем внутрь первоначального собора и остановимся под его куполом. Свободное и светлое пространство храма поражает прежде всего своей высотой. Действительно, собор равнялся по высоте крупнейшей постройке Древней Руси — киевскому Софийскому собору. Видимо, это также было предопределено заданием князя Андрея: его новый храм не мог уступать величию киевской святыни. Но он был меньше по площади, и его высота оказалась особенно остро ощутимой. Кроме того, зодчие усилили ее эффект сравнительной легкостью шести стройных крестчатых столбов храма, как будто без усилия и напряжения несущих своды и единственную главу собора. Из ее двенадцати окон лился поток света, так что изображенный в куполе Христос казался как бы парящим в воздухе. В конструкции основания этой большой главы мастера применили своеобразный прием, введя меж больших угловых парусов восемь малых дополнительных парусов, образовавших плавный переход от квадрата подпружных арок к кругу барабана. Впечатление легкости и высоты усиливало умелое применение скульптурных деталей. В пятах арок положены резные парные фигуры лежащих львов, исполненные в очень высоком рельефе и без детализации — с расчетом на их видимость в сильном ракурсе снизу. Напротив, внизу под хорами, применены почти графические пояски плоской орнаментальной резьбы. Тонкое понимание зодчими своего мудрого искусства проявляется во всем, от целого до деталей.

10. Успенский собор. Северный фасад. 1158–1160

11. Цата, писанная золотом, из Успенского собора. XII в. (Владимир, Музей)

12. Большой сион из Успенского собора. XII–XV вв. (Оружейная палата Московского Кремля)

13. Икона Владимирской богоматери. Начало XII в. (Третьяковская галерея)

На месте существующего иконостаса XVIII века следует представить невысокую алтарную преграду, вероятно, имевшую характер белокаменной аркады с богатыми завесами из цветных тканей и пелен с немногими иконами. Благодаря небольшой высоте преграды пространство трех полукруглых апсид алтаря свободно сливалось с пространством храма и его интерьер приобретал большую целостность и величавость.

Главное место в алтарной преграде, слева от ее «царских врат», занимала центральная святыня и реликвия Владимира и Владимирской земли — икона Богоматери, вывезенная князем Андреем из Вышгорода. Эта икона (хранящаяся ныне в Третьяковской галерее) — произведение гениального византийского художника — поражает и теперь глубоким лиризмом и эмоциональностью (илл. 13). Живописец изобразил не неприступную «царицу небесную», но полную человеческого чувства молодую мать с тонким овалом лица, маленькими розовыми губами и чудесными глазами полными нежной любви к ребенку и грусти за его судьбу. Этот образ, проникнутый таким теплом и человечностью, несомненно производил сильнейшее впечатление на людей XII века. Князь богато украсил икону, «вковав» в нее много золота, серебра и драгоценных камней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: