Геннадий Турмов - Владивосток

- Название:Владивосток

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4924-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Турмов - Владивосток краткое содержание

История Владивостока начинается в 1858 году с подписания Айгунского договора между Россией и Дайцинским государством (Китай). Инициатором этого договора был генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьёв-Амурский. В результате Россия получила приморскую территорию на Дальнем Востоке.

В 1859 году Н.Н. Муравьёв-Амурский, обходя на корабле берега залива Петра Великого, обратил внимание на хорошо укрытую бухту. Генерал-губернатор предложил назвать её Золотым Рогом и приказал основать на берегах бухты военный пост с именем — Владивосток.

К началу XX века крохотный военно-морской пост превратился в крупнейший порт и военно-морскую базу России на Дальнем Востоке.

Об истории Владивостока, его достопримечательностях, памятниках культуры рассказывает очередная книга серии.

Владивосток - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К началу Великой Отечественной войны в составе ВМФ находились 14 таких подводных лодок, а во время войны было сдано флоту еще 16. Эти лодки принимали участие в боевых действиях. Шесть из них были награждены орденами Красного Знамени, двум было присвоено звание гвардейских, а командиры подводных лодок — Б. А. Алексеев, Г. И. Щедрин, И. Ф. Кучеренко и С. П. Лисин — были удостоены званий Героя Советского Союза. Подводная лодка С-13 знаменита еще тем, что она под командованием капитана 3-го ранга А. И. Маринеско потопила 30 января 1945 г. лайнер «Вильгельм Густлоф», на котором погибло более 4000 солдат и офицеров противника, в том числе и более 1000 специалистов-подводников.

В 1942—1943 гг. группа тихоокеанских субмарин совершила переход через Тихий и Атлантический океаны на действующий Северный флот. Вел «эску» ее первый командир, капитан-лейтенант Г.И. Щедрин. Подводники-тихоокеанцы одержали в Баренцевом море немало побед, лодка была награждена орденом Красного Знамени и стала гвардейской.

В 1951 г. С-56 вернулась на Тихий океан, практически совершив кругосветное путешествие. Кстати, ее переход по Северному морскому пути обеспечивали ветераны Арктики — макаровский «Ермак» и ледокол «Ленин» (бывший «Александр Невский»).

После того как лодка отслужила положенный срок, ее переоборудовали в учебно-тренировочную станцию. К 30-й годовщине Победы она вновь подняла овеянный ветрами трех океанов флаг, став мемориалом.

Проекты реконструкции и установки «Красного вымпела» и С-56 были выполнены Приморским ЦКБ, а претворили эти разработки в металл работники Дальзавода. Мне тоже посчастливилось принимать непосредственное участие в этих работах.

На территории музея Тихоокеанского флота застыл на пьедестале почета торпедный катер № 123 типа «Комсомолец». Испытания головного катера этого типа были начаты на Балтике в 1940 г.

Новые «морские москиты», не уступая в скорости своим предшественникам — торпедным катерам типа Г-5, были крупнее их и обладали лучшей мореходностью — могли действовать при 4-балльном волнении. Они были вооружены двумя трубчатыми торпедными аппаратами, спаренным крупнокалиберным пулеметом или скорострельной пушкой. На флот новые катера стали поступать с 1934 г., причем многие строились на средства, собранные тружениками тыла, советской молодежью. Об этом свидетельствуют их названия: «Тюменский комсомолец», «Тюменский пионер», «Речник Ангары», «Одесский комсомолец», «Комсомолец Казахстана». Торпедные катера типа «Комсомолец» сражались на Балтике и Черном море, участвовали в боевых действиях на Тихом океане против милитаристской Японии.

В наши дни торпедные катера типа «Комсомолец» установлены не только во Владивостоке, но и в Азове, Новороссийске, Севастополе, Санкт-Петербурге, Баку, Балтийске, Калининграде, Бердянске.

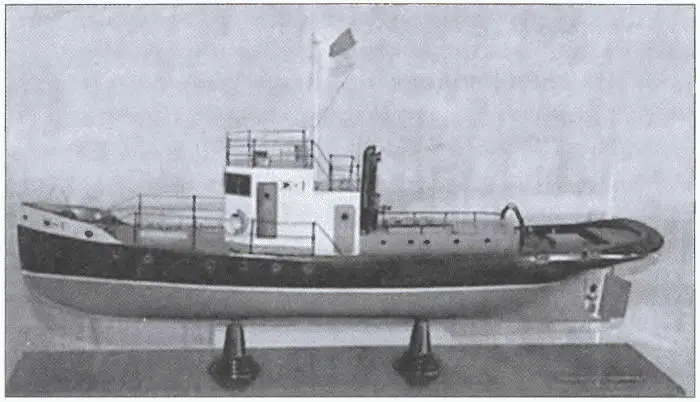

Особо место в истории советского судостроения принадлежит буксирным катерам типа «Ж», любовно называемым «Жучками», серийная постройка которых началась на Дальзаводе во Владивостоке с 1930 г. Эти буксиры водоизмещением всего 30 т предназначались для буксировки промысловых вспомогательных судов и плавсредств водоизмещением до 200 т с удалением от порта-убежища не более чем на 20 миль.

Первое в СССР полностью сварное судно — буксирный катер «Ж» — было заложено весной 1930 г. и сдано в эксплуатацию в следующем году. Кстати, в музее ДВГТУ хранится документ, согласно которому признается, что первых в СССР инженеров-электросварщиков начали готовить именно во Владивостоке, в ДВПИ им. В. В. Куйбышева.

Серийное строительство цельносварных буксирных катеров продолжалось и после Великой Отечественной войны. Многие из них имели собственные имена (например, «Коршун») и эксплуатировались не только в морских портах, но и на реках. Общее количество построенных буксирных катеров типов «Ж», «ЖС» и «ЖСЛ» составило около 200 единиц. Буксирные катера типа «Ж» эксплуатируются и в настоящее время. Эти катера сыграли значительную роль в развитии народного хозяйства Дальнего Востока: использовались как разъездные, портовые, пожарные и лоцманские суда. В годы Великой Отечественной войны часть буксирных катеров была вооружена и переоборудована в посыльные суда, суда охраны рейдов и тральщики. Известен, например, случай, подтверждающий высокие мореходные качества этих судов. Экипаж катера Ж-257 совершил беспримерный 82-дневный дрейф по просторам бурного в зимнее время Тихого океана. Ураган угнал судно с острова Парамушир в конце ноября 1953 г., и только в конце февраля 1954 г. его обнаружили у восточных берегов Камчатки. Все шестеро моряков были живы.

Недалеко от одной из проходных Дальзавода установлен памятник буксиру типа «Ж», часть фрагментов которого представляют детали первого цельносварного катера, а на здании управления Дальзавода в свое время была установлена мемориальная бронзовая доска с текстом: «В 1930 г. здесь построено первое в Советском Союзе цельносварное судно. Строительство велось под руководством и при непосредственном участии профессора Виктора Петровича Вологдина». К сожалению, до настоящего времени доска не сохранилась. Осталась только фотография, хранящаяся в музее ДВГТу. Там же экспонируется две модели буксирного катера типа «Ж». Одна из них выполнена из бумаги судомоделистом Зыряновым.

У мыса Голдобин во Владивостоке на вечной стоянке отшвартовался небольшой сейнер МРС-80, служивший в Дальневосточном промысловом флоте. Этот неутомимый труженик моря в течение многих лет был основным типом судов для прибрежного лова рыбы. Первенец отечественного рыболовного судостроения МРС-80 расположен на овальной площадке, выложенной бетонными плитами, на которой начертано: «В честь трудового героизма и доблести рыбаков Приморья».

Малый рыболовный сейнер был рассчитан на плавание с удалением от базы не далее 20 миль. Он мог вести лов как с помощью кошелькового невода, так и дрифтерным способом. Конструктивно судно представляло собой катер с полубаком.

В конце 1990-х гг. памятник пришел в запустение. Однако после серии передач по истории флота известного журналиста Константина Кухаренко на Приморском телевидении памятник отреставрировали, и теперь он, как и прежде, во всей красе встречает корабли и суда, заходящие в бухту Золотой Рог.

На берегу Семеновского ковша, на любимой владивостокцами набережной, у самой кромки воды стоит на берегу судно на подводных крыльях «Колхида-4». Судно было построено на судостроительном заводе в Поти в 1984 г. Водоизмещение полное — 70,2 м. Размерения: 34,5 x 10,25 x 3,5 м; осадка на крыльях — 1,9 м. Два двигателя мощностью по 1920 л. с. Скорость 35 узлов. Дальность плавания 150 миль. Из Поти «Колхида-4» была доставлена во Владивосток на борту грузового теплохода и вошла в состав Дальневосточного морского пароходства. С 1992 г. судно принадлежало Владивостокскому морскому торговому порту. Эксплуатировалось на линии Владивосток — Находка. Списано в октябре 1997 г. В настоящее время используется в качестве ресторана «Глория»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Чернов - Флагман владивостокских крейсеров [≈ Чемульпо-Владивосток (СИ) с 4-ой главы 2-ой части до окончания] [litres]](/books/1060855/aleksandr-chernov-flagman-vladivostokskih-krejserov-chemulpo-vladivostok-si-s-4-oj-glavy-2-oj-chasti-do-okonchaniya-litres.webp)

![Геннадий Турмов - Прóклятое золото Колымы [litres]](/books/1067872/gennadij-turmov-proklyatoe-zoloto-kolymy-litres.webp)