Геннадий Турмов - Владивосток

- Название:Владивосток

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4924-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Турмов - Владивосток краткое содержание

История Владивостока начинается в 1858 году с подписания Айгунского договора между Россией и Дайцинским государством (Китай). Инициатором этого договора был генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьёв-Амурский. В результате Россия получила приморскую территорию на Дальнем Востоке.

В 1859 году Н.Н. Муравьёв-Амурский, обходя на корабле берега залива Петра Великого, обратил внимание на хорошо укрытую бухту. Генерал-губернатор предложил назвать её Золотым Рогом и приказал основать на берегах бухты военный пост с именем — Владивосток.

К началу XX века крохотный военно-морской пост превратился в крупнейший порт и военно-морскую базу России на Дальнем Востоке.

Об истории Владивостока, его достопримечательностях, памятниках культуры рассказывает очередная книга серии.

Владивосток - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Осенью и зимой 1922 г. Феодосии обогрел многих беженцев, покинувших Приморье. На следующий год он был возведен в сан архимандрита, О последних годах жизни почтенного иеромонаха известно очень мало. Сообщалось только, что в 1930 г. его вызвал в Токио глава Японской миссии архиепископ Сергий, который хотел, чтобы Феодосии заменил его на этом посту. Но по японским законом главой православной церкви мог быть только японец. Архимандрит Феодосии скончался в Японии, и русские эмигранты еще много лет продолжали вспоминать его с теплотой.

Надо отметить, что большая часть владивостокского духовенства после окончания Гражданской войны осталась дома, предпочитая обслуживать верующих на родине. В 30-е годы многие из них разделили судьбу своих приходов. Почти все церкви были разрушены, а священники отправлены в лагеря. Единственным местом, где шла полнокровная деятельность православной церкви, оставалась Маньчжурия. В феврале 1920 г. в Харбин с остатками колчаковских войск прибыл из Оренбурга епископ Мефодий. 16/29 марта 1922 г. указом Высшего церковного управления в Харбине была учреждена временная самостоятельная епархия, с назначением главой архиепископа Мефодия. На первых порах епархия замыкалась на Московскую патриархию. Но в 1923 г., опираясь на решения Заграничного архиерейского синода, Мефодий решил провести коренную реорганизацию епархии. «Этот конфликт, — писал очевидец, — повлек за собой печальные последствия: падение церковной дисциплины, усиление сектантства (адвентистов, баптистов и др.) и проч. С переменой администрации КВЖД, с приходом сюда в октябре 1924 г. представителей Советской России изменилось и положение православной церкви в Маньчжурии: причт был лишен жалования и квартир, церкви — пособий». Против этой реорганизации резко выступил последний епископ Владивостокский Михаил, которому удалось в последнюю минуту бежать из Владивостока в Харбин. Он скончался 9 июля 1925 г. и был похоронен в Софийской церкви.

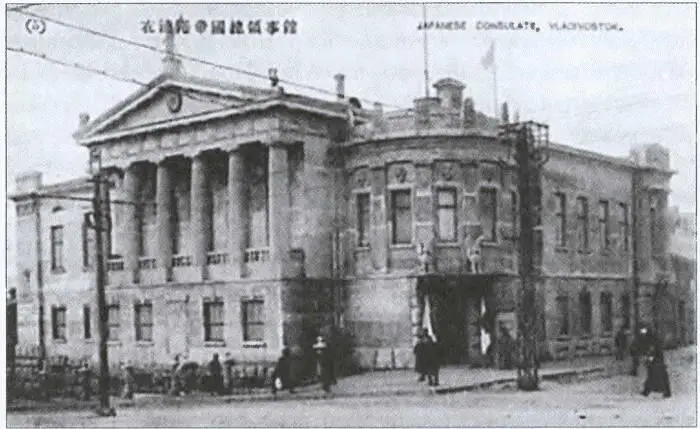

ЯПОНЦЫ И ДРУГИЕ. ИНОСТРАННЫЕ КОНСУЛЬСТВА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Интерес к этой теме возник после того, как однажды в одном архивном деле было обнаружено письмо, написанное еще в начале века. В нем житель Владивостока жаловался властям на произвол чиновников-бюрократов, которые не дали разрешения его брату жениться на японской девушке-проститутке, из-за чего тот покончил с собой. Сквозь скупые строки письма читалась история трагической любви русского солдата и японской девушки, что, видимо, не было редкостью в то время. В прошлом Владивосток был центром японской эмиграции. Из четырех тысяч японцев, проживавших в начале века в России, три с половиной приходилось на этот город. Четверо японцев имели во Владивостоке крупную недвижимость. Юридические права японцев, живших у нас, были определены Симодским договором 1855 г.: «В России японцы имеют те же права и преимущества, какие дарованы в ней всем другим иностранцам». В новом договоре 1875 г., по которому Россия обменяла Курильские острова на о. Сахалин, эти права остались без изменений.

Первое время японцы облюбовали для себя Николаевск-на-Амуре, но как только военный порт переехал во Владивосток, Япония решила открыть здесь консульство и в 1875 г. обратилась с этим предложением к русскому правительству. Но поскольку Владивостоку с самого начала определялась роль важного военного форпоста, просьба японцев была отклонена. Им разрешили иметь во Владивостоке лишь коммерческого агента. На следующий год было открыто Императорское коммерческое агентство. Его юридическое положение было сформулировано так: «Чтобы агент не имел никакого официального характера, а служил только посредником между японскими подданными и нашими местными властями». Правда, японское правительство все-таки наделило коммерческого агента консульскими обязанностями: он должен был регистрировать смерти, рождения и браки, оказывать помощь своим соотечественникам и содействовать их возвращению на родину, визировать паспорта и пр.

Японцы, переселившиеся во Владивосток, были главным образом ремесленниками, но большинство из них работало чернорабочими. Все они принадлежали к бедному крестьянскому сословию и не имели ничего, кроме пары крепких рук и огромного трудолюбия, выработанного столетиями каторжного труда на земле. Было замечено, что как только японец устраивался на новом месте и обрастал небольшой недвижимостью, он вызывал к себе во Владивосток родственника и подыскивал ему жилье и работу.

Японец, приехавший во Владивосток и предполагавший прожить там более трех месяцев, должен был стать членом общественной организации «Урадзиво-киорюмин-кай кисоку» (Общество японцев, проживающих во Владивостоке). В первых статьях его устава говорилось: «Общество имеет своей целью защищать интересы всех японских подданных, проживающих во Владивостоке» и «каждый японский подданный, проживающий во Владивостоке, имеет право пользоваться покровительством со стороны этого общества и в свою очередь должен принимать активное участие в его делах».

Японское общество имело и свое издание «Урадзио-боеки-геппо» — ежемесячный «Вестник иностранной торговли Владивостока», который выходил благодаря усилиям японского коммерческого агента. Он печатался в Цуруге тиражом 300 экземпляров и в основном распространялся в Японии.

Члены общества были распределены по цеховому принципу. В нем были отделения фотографов, прачек, парикмахеров. Это давало японцам возможность сразу же хорошо сориентироваться в местной жизни. При этом владивостокцы заметили, что некоторые услуги, оказываемые японцами, были монополизированы и качество их держалось на высоком уровне. Например, прачечные во Владивостоке были в основном японскими.

Востоковед П. Васкевич, занимавшийся анализом жизни японской колонии во Владивостоке, отмечал: «Благодаря существованию Общества, японцы чувствуют себя на чужбине, как у себя дома — в Японии, представляя колонию, имеющую свой чисто национальный орган самоуправления и прочно организованные по разным отраслям труда союзы, чего им не удалось пока достигнуть даже у себя на родине».

Средоточением культурной жизни японцев во Владивостоке был буддистский храм. Первое время он располагался в частном доме, но затем, собрав огромную сумму денег, японцы купили в рассрочку на десять лет землю и построили на ней большой каменный дом. Масса бумажек, прикрепленных в фасаду, развевались на ветру у его входа. По воспоминанию очевидца, храм выглядел так: «Комната, где помещается церковь, содержится замечательно чисто. Она вся застлана циновками, и отделение для молящихся совершенно лишено какой бы то ни было мебели.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Чернов - Флагман владивостокских крейсеров [≈ Чемульпо-Владивосток (СИ) с 4-ой главы 2-ой части до окончания] [litres]](/books/1060855/aleksandr-chernov-flagman-vladivostokskih-krejserov-chemulpo-vladivostok-si-s-4-oj-glavy-2-oj-chasti-do-okonchaniya-litres.webp)

![Геннадий Турмов - Прóклятое золото Колымы [litres]](/books/1067872/gennadij-turmov-proklyatoe-zoloto-kolymy-litres.webp)