Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я

- Название:Исторические районы Петербурга от А до Я

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04596-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Глезеров - Исторические районы Петербурга от А до Я краткое содержание

На страницах книги вы найдете популярные очерки об исторических районах старого Петербурга, о предместьях, вошедших в городскую черту, и районах, ставших новостройками совсем недавно, ведь автор твердо уверен: историческое наследие Петербурга – это не только центр.

Вы познакомитесь с обликом и достопримечательностями тех районов города, где местные жители и гости столицы бывают очень редко, а может, и вовсе никогда туда не заглядывают. Сергей Глезеров расскажет о них через призму своего отношения к ним. Обо всех от А до Я, от Авиагородка до Яблоновки. Книга прекрасно иллюстрирована и будет интересна краеведам, историкам и всем любителям Санкт-Петербурга.

Исторические районы Петербурга от А до Я - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

…Во времена Екатерины II за Невской заставой появились пригородные усадьбы столичной знати – Мурзинка, Куракина дача, Озерки и др. А еще раньше в этих же местах возникло множество небольших предприятий по производству строительных материалов, так как здешние края оказались богатыми лесом, песком, глиной. С годами частные лица скупали все больше земель для постройки фабрик и заводов, и к середине XIX в. вдоль Шлиссельбургского тракта насчитывалось свыше тридцати предприятий. Кроме того, за Невской заставой находились огромные болота с пустырями, села и мызы, поселение ямщиков, прибывших в столицу из Смоленской губернии.

Особенно интенсивно стала заселяться Невская застава с 1860-х гг., когда она стала утрачивать положение дачного места. Крестьяне Александровского и Смоленского сел стали продавать свои участки по дешевой цене. Постепенно коренных жителей оставалось немного, но все больше появлялось новых – мастеровых и ремесленников.

«Невская застава – это центр петербургской фабрично-заводской промышленности, – отмечал обозреватель „Петербургского листка“ в год двухсотлетия Петербурга, в июне 1903 г. – Целый день гигантские трубы здешних заводов непрерывно извергают из своих жерл густые облака копоти, осаживающейся на постройках и… на обывательских легких.

В рабочее время здесь все кругом напоминает громадный копошащийся муравейник. Из мастерских заводов слышатся лязг железа, фырканье пара и разноголосые свистки машин, временами слышится отдаленный гул выстрелов: то пристреливают пушки на полигоне Обуховского орудийного завода; из фабрик доносится грохот ткацких станков… Коренные жители Невской заставы, сел Смоленского, Михаила Архангела, Фарфорового завода, Александровской тонут в массе пришлого рабочего люда. Население из года в год поразительно увеличивается».

За Невской заставой столица теряла свой парадный характер – деревянные дома, улицы без тротуаров, сточные канавы вдоль дорог. «Стоит появиться холере или сыпному тифу, как вся столица с ужасом будет смотреть на Невскую заставу», – говорили врачи. Даже конка на Шлиссельбургском тракте появилась позже, чем на других городских магистралях, – только в 1880-х гг. А в 1890-х гг. по тракту пустили паровичок (паровую конку), воспетый Анной Ахматовой.

За заставой воет шарманка.

Водят мишку, пляшет цыганка

На заплеванной мостовой.

Паровик идет до Скорбящей.

И гудочек его щемящий

Откликается над Невой…

писала поэтесса в стихотворении «Петербург в 1913 году», имея в виду церковь близ Стеклянного завода. Маршрут паровика составлял 12 верст – до деревни Мурзинки, немного не доходя до Рыбацкого. Директором-распорядителем Невской пригородной линии являлся инженер Петр Александрович Авенариус – строитель и владелец Приморской железной дороги, соединившей в 1890-х гг. вокзал в Старой Деревне с Сестрорецком и Озерками.

Невское общество пригородной конно-железной дорогой возникло еще в 1878 г. Конечная станция находилась в районе НовоАлександровской улицы.

В 1886 г., используя рельсы конки, до Мурзинки пошел поезд паровой городской железной дороги. Проект продления ее до Рыбацкого не поддержало правление Императорской карточной фабрики, и его не осуществили.

«Домик Василия Шелгунова» на Ново-Александровской ул., 23, ныне – историко-краеведческий музей «Невская застава». Фото автора, февраль 2010 г.

«По воскресным и праздничным дням вагоны Невской пригородной конки до невозможности переполнены, – сообщал в мае 1904 г. репортер „Петербургского листка“. – На остановочных пунктах публика, не дожидаясь выхода других пассажиров, стремится в вагоны, не обращая внимания на упрашивания кондукторов. Между пассажирами происходят столкновения, которые иногда разрешаются кулачной расправой. На крутых заворотах поезда стоящие пассажиры часто не успевают ухватиться за привешенные к потолку ремни и падают или цепляются за головы и плечи соседей. Злосчастные труженики-кондукторы, как акробаты, ежеминутно вбегают на империал вагона и с неимоверными усилиями протискиваются сквозь стеной стоящую публику. Этой давкой успешно пользуются карманники».

В одном из путеводителей по Петербургу середины 1910-х г. как о большой диковинке рассказывалось о паровом трамвае, дополняющем разнообразие способов передвижения столицы. «Он связывает с центром города часть столицы, прилегающую к Александро-Невской лавре, и следующие за последней районы и окраины города, – говорилось в этом издании. – Следуя по левому берегу Невы, паровой трамвай проходит фабричную часть Петрограда и, продолжая путь далее, выходит из черты города и вступает на территорию Петроградского уезда. Весь маршрут длится более полутора часов и подразделяется на 4 тарифных участка с платой за каждый участок внутри вагона 5 коп., снаружи (на империале) – 3 коп.».

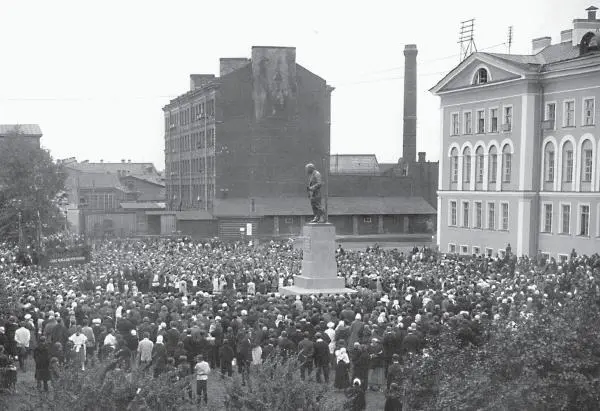

Открытие в августе 1926 г. памятника Ленину перед Невским заводом (бывшим Семянниковским), получившим в1922 г. имя Ленина. Это один из первых памятников вождю мирового пролетариата не только в нашем городе, но и во всей стране

После революции вместо паровика пустили трамвай: торжественное открытие трамвайной линии за Невскую заставу, построенной силами безработных, состоялось в 1922 г. До сих пор на проспекте Обуховской Обороны можно кое-где встретить давние столбы с ажурными украшениями вверху. Это тоже историческая реликвия старой Невской заставы…

Как выглядела в XIX в. Невская застава, можно представить по «домику Василия Шелгунова» на Ново-Александровской ул., 23, недалеко от Речного вокзала. Сотни таких построек были снесены во время реконструкции района, и этот бы постигла та же участь, если бы не его славное революционное прошлое – шелгуновское и ленинское. В 1967 г. здесь, к столетию со дня рождения Василия Андреевича Шелгунова, активного деятеля ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», по инициативе группы старых большевиков открыли общественный музей революционной истории Невской заставы.

Население Невской заставы составляли главным образом рабочие расположенных здесь заводов. Об их тяжелой доле хорошо известно. А вот о «труде приказчика за Невской заставой, напоминающего каторжника, прикованного к тачке», известно гораздо меньше.

«С введением дешевого железнодорожного тарифа население Невской заставы учетверилось, число торговых заведений также значительно возросло, – говорилось в „Петербургском листке“ в феврале 1904 г. – В то время, когда местное рабочее население отдыхает, труд приказчика увеличивается. Особенно тягостна судьба приказчика мелочных лавок и их подручных. Измотавшись за целый день, они, ложась спать в 12 часов ночи, поднимаются в 5 часов утра. В силу долгими годами установившегося обыкновения приказчики не смеют в присутствии „самого“ присесть отдохнуть, иначе это будет хозяином истолковано в смысле лености и неуважения к его особе… Приказчики не знают покоя и работают исключительно для пользы хозяина».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)