Михаил Талалай - Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках

- Название:Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Индрик»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-042-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Талалай - Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках краткое содержание

Эта книга – глубокий, подробный и богато иллюстрированный путеводитель-рассказ о Святой Афонской Горе, в особенности о местном русском иночестве, написанный многолетним ее посетителем, петербургским историком Михаилом Талалаем, с изложением святогорских былей, преданий, традиций, архивных сведений, маршрутов, агио– и биографий, практических советов паломникам.

Издание предназначено для широкого круга читателей.

Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

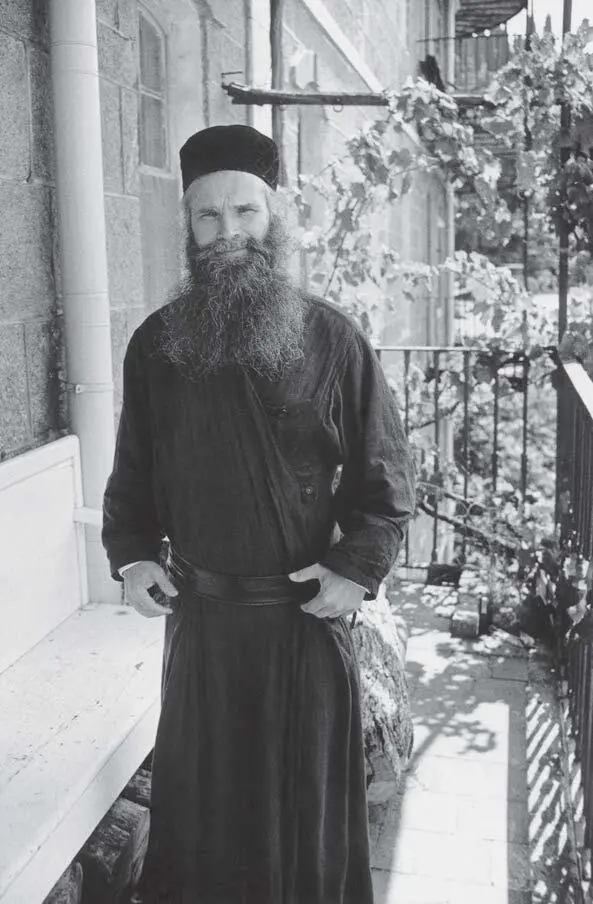

Иеромонах Исидор, архондаричный Пантелеимонова монастыря. 2000

Итак, отец Исидор – обычно самый первый пантелеимоновец, вами встречаемый. Обязательное «откуда?» и запись в книге паломников (диамонитирион, то есть вид на жительство, он не спрашивает, как и архондаричные в других монастырях, – афонская этика построена на доверии). Затем – чай. Без спешки, но с лукумом. После вручения образка св. Пантелеимона вас проводят к месту временного пристанища.

Во время всего этого не перестаешь удивляться слаженности афонского организма: агиориты занимают как будто Богом уготовленные им места. Вот и здесь – трудно представить себе более идеального гостинника, чем о. Исидор, встречающий вас как самых дорогих, долгожданных родственников. Длинная борода не может скрыть его радостную улыбку, так же как и очки – его лучезарные глаза. Добавьте к этому всегда доброжелательные, почти восторженные интонации. Но думается и другое – может, в этом суть монашеского делания, в котором после отсечения своего «эго», собственной воли, место начинает «красить человека». Архондаричный должен встречать гостей, как Самого Христа, и он так их встречает.

Свято блюдет о. Исидор и интересы обители. Если вы обосновались на одну ночь, то на вашу независимость не будет никаких посягательств (в рамках обязательного распорядка монастырского дня). Если же хотите погостить более – будьте готовы принять собственное послушание. Вас всегда найдут, чем занять: это может быть таскание мешков с цементом, распилка дров, мытье посуды на кухне. Поэтому те паломники, что используют монастырь как базу для вольных походов по Афону, стараются незаметно от гостинника проскакивать в свои кельи. Но это трудно – у кельи о. Исидора выгодное стратегическое положение, прямо напротив входа в странноприимницу.

Другое послушание о. Исидора – лавка. И здесь тоже монах ревностно взялся его исполнять. В мои первые посещения Афона торговли тут практически не существовало. Но времена меняются, и с каждым годом я с удивлением вижу, как скромный поначалу уголок вырос во внушительное предприятие с картинами, компакт-дисками и разного рода сувенирами. Ведь не существовало у о. Исидора коммерческой жилки, но вот игумен благословил торговать, и торговля расцвела.

…В одно из посещений Афона моим соседом по келье оказался один украинский юноша. Человек светский, он интересовался преимущественно природными красотами полуострова. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что это был родной брат нашего архондаричного. Юноша поведал, что для всей его семьи оказалось крайне удивительно обнаружить одного из своих членов монахом на Афоне. Семья жила и живет в промышленном Запорожье, старший брат был, как полагается, советским пионером (комсомольцем вроде бы не стал). Был как все. Книжки вот только любил читать.

В те дни я впервые увидел о. Исидора огорченным. Младший брат, в нарушение афонской дисциплины, отправился купаться в море. Об этом никто бы не узнал, но в данном случае своеволие скрыть оказалось невозможным. Купальщик весь покололся о морских ежей, и ему теперь требовалось почти хирургическое вмешательство по удалению колючек. «Говорил же тебе – не благословляют купаться на Афоне», – сокрушался о. Исидор, удаляя занозы из пятки брата.

Одно из моих самых первых афонских знакомств – монах Ефрем. Он появился на Афоне на несколько месяцев раньше меня. Однако я ушел обратно в мир, а он остался. Тогда его звали Володей, и мы, будучи земляками, быстро сблизились. Поискали общих знакомых, сразу нашли таковых и, усвоив, что принадлежим к соприкасающимся кругам, провели немало времени вместе. Оба мы были новичками на Святой Горе, оба ею восхищались. Наше восхищение кончилось по-разному: я сел за книгу об Афоне, а он там остался.

Монах Ефрем, иконописец Пантелеимонова монастыря. 1999

О таком радикальном намерении Володя мне ничего не сообщал, хотя виделись мы с ним часто, а несколько раз я был его личным гостем. В первый раз – в отдаленной от монастыря келлии Св. Стефана, другой – в мастерской, когда я попал на монастырский престольный праздник и мест не было ни для кого. Особенно долго мы беседовали в Стефанской келлии, реставрацией коей Володя занимался. Место в самом деле чудное, уединенное, в густом лесу, среди мягких холмов. Природа вокруг келлии, стоящей почти на самом хребте Святой Горы, напоминала среднерусскую, и Володю это умиляло. Но по России он не скучал, ибо нашел Святую Русь.

Художник по образованию, Володя много трудился. Он написал, например, на стене Покровского корпуса образ св. Силуана, попавший на открытки и обложки книг и ставший теперь почти каноническим. Ему же доверили («благословили») реставрировать Святые врата.

Однажды мне не удалось разыскать Володю. Иноки-пантелеимоновцы рассказали, что он познакомился с богатым греком и ушел в мир расписывать ему домовую келлию. «Должно быть, обогатится наш Володя», – прибавляли иронически монахи, скорбевшие об уходе живописца.

Прошел еще год, и я опять в родном «Пантелеимоне». С правого клироса собора, там, где монахи читают Псалтирь, послышался знакомый голос. Это был Володя, но уже – чернец, уже – с другим именем. И как оказалось непросто, после стольких лет знакомства, называть его иначе.

«Да, именно у моего богатого грека, – рассказывает о. Ефрем, – я осознал, что нет мне более места в миру. Все с ним был хорошо. И церковь расписываю. И паломничаем в дальние места, даже на Кипр, к Киккской Божией Матери, съездили. Упрашивал оставаться навсегда, другие заказы обещал найти. А я ему – отпусти меня на Афон, монахом хочу стать. Держать меня не стали».

Отец Ефрем взял с полки старинную книгу и погрузился в видавшее виды кресло.

«Что еще надобно? Вот эта книга святых отцов и Афон. Больше ничего».

Архимандрит Павел принадлежит к новому типу святогорцев, вооруженных компьютерами, сканерами и мобильниками. Весь этот немонашеский арсенал он использует для добровольно взятого послушания – реставрации икон. Причем реставрирует их не он один, а с целой командой мирян, наезжающих на Афон со всех уголков света. Большинство их – люди религиозные, но попадаются и прохладные к вере, занимающиеся реставрацией ради реставрации. Таким образом вокруг о. Павла постоянно вьется рой учеников, коллег, журналистов и просто праздношатающихся по Афону. Кроме всего этого, о. Павел и сотрудники его лаборатории живут в прежде русском Андреевском скиту, называемом греками Серай, по турецкому слову «дворец». Став дикеем, скитоначальником, он посему получил прозвание Серайский.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/1085562/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo.webp)

![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/1086115/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki.webp)