Михаил Талалай - Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках

- Название:Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Индрик»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-042-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Талалай - Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках краткое содержание

Эта книга – глубокий, подробный и богато иллюстрированный путеводитель-рассказ о Святой Афонской Горе, в особенности о местном русском иночестве, написанный многолетним ее посетителем, петербургским историком Михаилом Талалаем, с изложением святогорских былей, преданий, традиций, архивных сведений, маршрутов, агио– и биографий, практических советов паломникам.

Издание предназначено для широкого круга читателей.

Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Роспись в «васнецовском» стиле в Андреевском соборе

Церковь строили (по проекту петербургского академика архитектуры М. А. Щурупова) необыкновенно долго: она была освящена лишь спустя 33 года после закладки, в 1900 году, а нижний храм, во имя святителя Алексия Московского и в честь рождения цесаревича Алексея, – уже в 1904 году. Однако в результате этого «долгостроя» на Афоне вырос храм, затмивший своим великолепием все предыдущие. Его интерьеры, совершенно неизвестные в России, поражают и сейчас огромным золоченым иконостасом и монументальными росписями. Всего же в скиту действовало около двадцати церквей – как в полноценной лавре.

Четвертый настоятель Андреевского собора, архимандрит Иосиф

Своим благолепием обитель была немало обязана о. Иннокентию (Сибирякову), владетелю золотых приисков и правдолюбцу, прозванному «монахом-миллионером». Он ушел на Афон, несмотря на отчаянное сопротивление родственников, пытавшихся объявить его сумасшедшим и удержать капиталы в семье.

Андреевцам была свойственна и деятельность, которую сейчас назвали бы культурной: они выпускали свой журнал и книги, собирали иконы. Большую коллекцию икон, в том числе византийских, иноки разместили в крипте собора, а для гигантской библиотеки отвели отдельный корпус.

В 1910-х годах начался резкий упадок. Истинною драмою стала имяславческая смута: в 1913 году в Россию из скита было депортировано около двухсот монахов. Самой яркой личностью среди имяславцев являлся схимонах Антоний (Булатович), бывший гусар. Его излишняя горячность принесла опасные плоды: о. Антоний возглавил переворот в обители, закончившийся изгнанием канонически поставленного настоятеля.

Для увещевания имяславцев на Афон прибыл синодальный миссионер игумен Арсений (Дубровин), один из учредителей Союза русского народа. Однако в Андреевском скиту он неожиданно примкнул к имяславцам и подтолкнул к такому «выбору веры» колеблющихся. Престарелый о. Арсений скончался в скиту в 1913 году, по окончании смуты, и как «еретик» был даже лишен христианского погребения.

Старая печать Андреевского скита, с изображением «исторического» патрона обители, преп. Антония Великого

В 1914 году, после начала Первой мировой войны, турки, закрыв Проливы, захватили в Константинополе российскую собственность, в том числе скитское подворье: традиционная связь с родиной через Черное море и Одессу прервалась. Одновременно Россия призвала на фронт часть насельников, в первую очередь – всех послушников, трудников и даже рясофорных монахов, подлежавших призыву. Революция и Гражданская война нанесли окончательный удар – скитские подворья в Петербурге, Ростове-на-Дону и Одессе были отобраны, банковские счета «национализированы».

Новый статус Афона в составе Греции и местная политика, направленная на эллинизацию Святой Горы, довершили падение «Кремля Востока». Смерть в 1971 году последнего андреевца о. Сампсона обозначила конец целой эпохи Афона. После этого двадцать лет скит стоял пустым, разваливаясь и подвергаясь святотатствам и ограблениям.

Этикетка святогорского вина, выпускаемого фирмой «Цандали» на базе виноградников у Кромицы, с изображением Пантелеимонова монастыря

Мне довелось попасть сюда, когда в «Кремле Востока» не было ни души… В скит вели огромные литые врата, мне не поддавшиеся.

Зайдя в тыл обители (на поход ушло почти полчаса), я обнаружил, что врата выполняли исключительно декоративную функцию: один из угловых корпусов выгорел и полуобвалился, и в образовавшуюся брешь мог свободно въехать весь наш паломничий автобус, пришедший в Карею из Дафни.

Гигантский внутренний двор оказался по пояс заросшим травой. В центре двора находился фундамент какого-то здания, судя по расположению, некогда игравшего важную роль (позднее я узнал, что это был знаменитый Серай, патриарший дворец). Сливовое дерево у фиала с пересохшим фонтаном густо засыпало землю своими спелыми плодами: ими никто не интересовался.

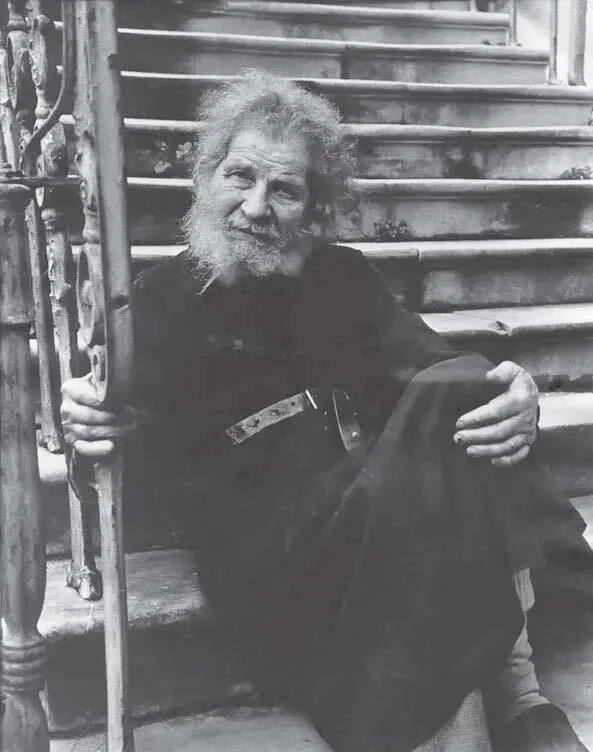

Русский монах в Андреевском скиту. Один из последних выходцев из старой России. Фото 1950-х гг.

Двери собора тоже не открывались. Полный осмотр здания – против часовой стрелки, как во время крестного хода, – никаких лазов не открыл. Я вернулся на паперть, в стену которой была вмонтирована мраморная доска: «Сей храм заложен в память чудесного избавления от смертельной опасности, грозившей Императору Александру Второму…» Где именно, от кого и когда ему грозила опасность – уже не читалось. И царь в итоге не уберегся, и храм заколочен.

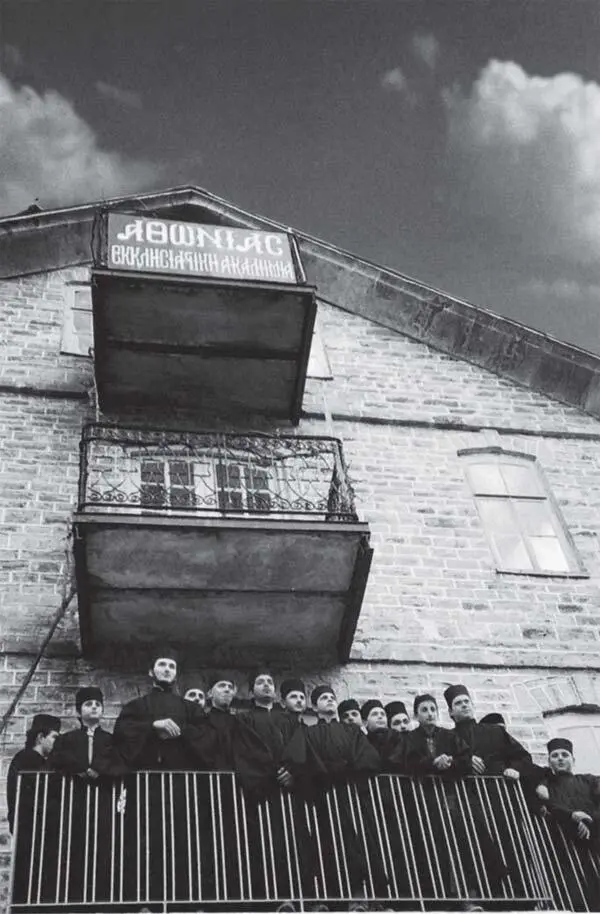

«Бурсаки» Афониады, школы в одном из флигелей Андреевского скита

Напротив собора через двор, как положено, дверь в дверь, стояла распахнутая настежь трапезная. Когда-то сюда после службы, выходя из храма, иноки чинной вереницей, не отклоняясь от прямой траектории, шли на трапезу. Просторный полукруглый зал, десятки длинных деревянных столов, заваленных пометом летучих мышей и всяким хламом. Неужели за этими столами кто-то кормился?

Малые церкви, как их зовут на Афоне, параклисы, были открыты. Некоторые из них стояли совсем голые, нещадно ободранные, в других уцелели остатки стенных росписей и пустые иконостасы. Обход братских корпусов напоминал прогулку по городу, пораженному нейтронной бомбой. Я обнаружил различные мастерские, пекарню, мельницу, котельную, аптеку, больницу, иконописное и фотографическое ателье, затем прошелся по кельям с их скудным типовым убранством: постель, шкаф, сундук. Кое-где на столах лежали эмигрантские газеты 1960-х годов.

За монастырским каре, в отдельном строении, я разглядел сквозь окно стеллажи с черепами. Вот она, знаменитая афонская усыпальница! На дверях склепа висел замок, снимавшийся вместе со щеколдой и гвоздями.

В центре склепа, в небольшом застекленном шкапчике, располагались черепа скитоначальников, с подробными эпитафиями на лбах и в хронологическом порядке.

С высоченных, до потолка, стеллажей на меня смотрели пустыми глазницами главы насельников. Я брал черепа наугад и, стирая с них пыль, читал лаконичные надписи на лбах: «Убит разбойниками», «Прожил более ста лет», «Утонул в море», «Бывший агроном». Одна эпитафия сообщала о филологических достоинствах инока: «Хорошо знал греческий язык» – видно, с языком туземцев туговато было у русских афонитов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/1085562/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo.webp)

![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/1086115/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki.webp)