Автора нет - Государственная Третьяковская галерея

- Название:Государственная Третьяковская галерея

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Автора нет - Государственная Третьяковская галерея краткое содержание

Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) — художественный музей в Москве, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Экспозиция в главном корпусе «Русская живопись XI-начала XX века» (Лаврушинский переулок, д. 10) является частью Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея», образованного в 1986 году.

Датой создания Третьяковской галереи традиционно считается 1856, когда московский купец и промышленник Павел Михайлович Третьяков (1832–1898) приобрел первые работы современных русских художников. Его изначальной целью было создание художественной галереи, которая впоследствии могла бы преобразоваться в музей русского национального искусства. «Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, принесущего многим пользу, всем удовольствие, — писал Третьяков в 1860, добавляя при этом, — я желал бы оставить национальную галерею, то есть состоящую из картин русских художников»…

Государственная Третьяковская галерея - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

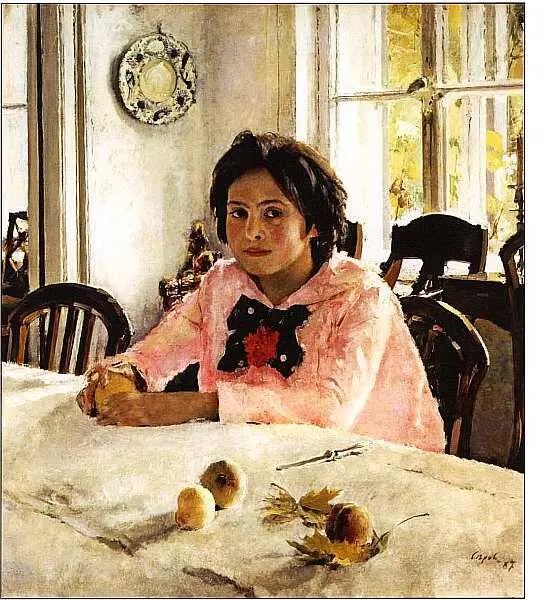

Портрет Веруши Мамонтовой (дочери С. И. Мамонтова) с необычайной достоверностью передает атмосферу свободного артистизма, царившую в Абрамцеве. Картина буквально соткана из радости и солнечного света, который наполняет комнату до краев, окутывая все предметы сверкающим ореолом. Краски до такой степени полны света и правдивы, что гармония истинной жизненности перекрывает даже несомненную красоту этого полотна и дышит в каждом изображенном предмете. Веруша — настоящая муза Абрамцевского кружка — едва сдерживает улыбку, ей не терпится надкусить персик, уже выбранный изумительно прописанной загорелой рукой. И через сто с лишним лет ребенок на картине продолжает жить своей беззаботной двенадцатилетней жизнью.

Персики, изображенные на холсте, тоже являются участниками действа. Поражает воображение, с какой тщательностью они прописаны, почти физически ощутима их бархатная кожица. Импрессионистические открытия, а также цветовые рефлексы, дробные, подвижные мазки заставляют вибрировать воздушное пространство картины, наполняя его «легким дыханием» счастливой юности.

За картину «Девочка с персиками» Серов получил премию Московского общества любителей художеств.

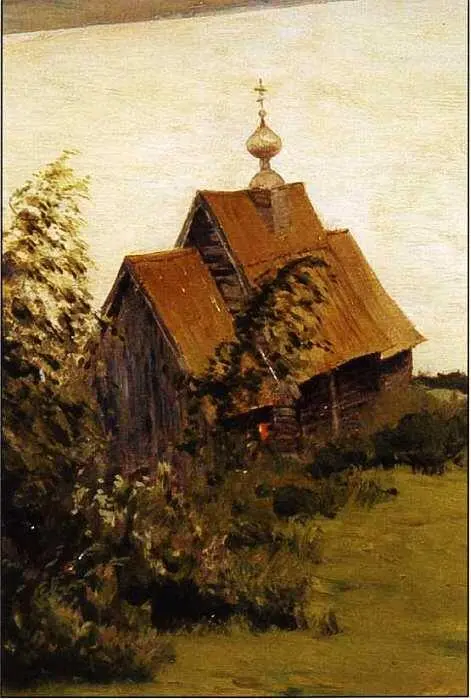

В 1893 на озере Удомля, близ Вышнего Волочка, Левитан начал писать одно из своих самых масштабных полотен — «Над вечным покоем». Образ русской природы, лишенной ярких красок и контрастов, наделен в этом пейзаже героическими чертами. Художник созерцает мир словно с высоты птичьего полета. В картине чувствуется философское отношение к вечности природы и бренности человеческого бытия. Тема таинственной непостижимости мира звучит торжественно и сурово. Под клубящимися свинцово-лиловыми тучами на крутом и пустынном берегу огромной, простирающейся до самого горизонта реки стоит ветхая деревянная церковь. Позади нее укрывают унылый погост сгибающиеся под резкими порывами ветра немногочисленные деревья. А вокруг — ни души, и только тусклый свет в окне церквушки дает призрачную надежду на спасение.

Это произведение приобрел П. М. Третьяков. «Я так несказанно счастлив, что моя работа снова попадет к Вам, что со вчерашнего дня нахожусь в каком-то экстазе. И это, собственно, удивительно, так как моих вещей у Вас достаточно, но что эта последняя попала к Вам, трогает меня потому так сильно, что в ней я весь, со всей моей психикой, со всем моим содержанием…», — писал И. И. Левитан в письме П. М. Третьякову от 18 мая 1894.

Картина «На бульваре» написана в 1877 и посвящена одной из самых острых проблем России в тот период — вынужденному отъезду крестьян в город на заработки, что в конечном итоге привело к распаду традиционного уклада жизни русских деревень: кормилец семьи отрывался от престарелых родителей (корней), жены и детей (семьи), терялась или ослабевала тонкая связь между ними, и все это приводило к гибели патриархального мира.

Герои полотна — молодой муж, находящийся на заработках в городе, и приехавшая к нему из села жена с ребенком. Им негде побыть и поговорить вместе кроме как здесь, на улице, на бульваре, но супруг, кажется, вовсе и не интересуется своей благоверной. Он беспечно наигрывает на гармошке. Фатоватый, подвыпивший, ставший «городским» муж развалился на скамейке, лихо заломив фуражку, словно его ничего, кроме собственной персоны, не интересует. Бедная женщина, согнувшись от печали и безысходности, не узнает любимого. Простой сюжет вместил в себя много острых мыслей и наблюдений автора, которыми наполнен весь, на первый взгляд, простой и маленький сюжет, и самая главная из них — это неминуемая гибель патриархального мира.

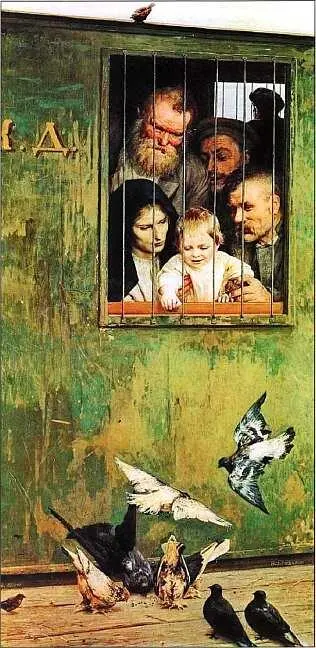

Тема социальных противоречий была одной из главных в творчестве Н. А. Ярошенко. Среди жанровых работ художника наиболее известной стала картина «Всюду жизнь». Работа написана под впечатлением от рассказа Л. Н. Толстого «Чем люди живы?», и ее первоначальное название было «Где любовь — там и Бог». На холсте изображены узники арестантского вагона, наблюдающие за голубями. Автор, выбрав столь простой и незамысловатый сюжет, подчеркивает несправедливость реальной жизни: как могут люди с такими лицами, исполненными тепла и добродушия, быть преступниками? Они гораздо человечней многих, оставшихся по другую сторону вагона на свободе. Неслучайно центральная группа персонажей напоминает Святое семейство, в ней можно угадать евангельских персонажей: Мадонну с младенцем, трех волхвов с дарами в виде хлебных крошек и символическое обозначение Бога-Отца — голуби.

Ярошенко словно остановил мгновение горькой жизни простого, но угнетаемого народа, заточенного в грязный, обшарпанный зеленый вагон, где темно и сыро. Всюду жизнь, она везде, она брезжит в другом окне вагона, через которое льется свет летнего дня, но ее лишены эти бедные простые люди, попавшие за решетку.

«Как много она говорит сердцу», — сказал о картине Л. Н. Толстой.

Тема русской народной сказки, былин и преданий была основной в творчестве русского художника и архитектора В. М. Васнецова. Масштабное полотно «Богатыри» является центральным среди произведений художника, неоднократно обращавшегося к народному эпосу. Воссоздав грандиозные в своей духовной мощи образы былинных защитников Древней Руси — Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича, Васнецов выразил свое возвышенно-романтическое и в то же время глубоко гражданское понимание национального идеала русского народа. Фигуры трех защитников Руси мастер писал с натурщиков, облаченных в настоящую одежду древнерусских воинов, взятую напрокат из запасников Исторического музея.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: