Автора нет - Государственная Третьяковская галерея

- Название:Государственная Третьяковская галерея

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Автора нет - Государственная Третьяковская галерея краткое содержание

Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) — художественный музей в Москве, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Экспозиция в главном корпусе «Русская живопись XI-начала XX века» (Лаврушинский переулок, д. 10) является частью Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея», образованного в 1986 году.

Датой создания Третьяковской галереи традиционно считается 1856, когда московский купец и промышленник Павел Михайлович Третьяков (1832–1898) приобрел первые работы современных русских художников. Его изначальной целью было создание художественной галереи, которая впоследствии могла бы преобразоваться в музей русского национального искусства. «Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, принесущего многим пользу, всем удовольствие, — писал Третьяков в 1860, добавляя при этом, — я желал бы оставить национальную галерею, то есть состоящую из картин русских художников»…

Государственная Третьяковская галерея - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В картине «Вихрь» крестьянские женщины расходятся в танце словно «сказочные героини старорусских былин». В свой хоровод они вовлекают стихии природы. Развевающиеся одежды образуют стихийные потоки красочных мазков, напоминающих то горячие всполохи пламени, то холодные струи воды, то обжигающее дыхание ветра, то покрытые цветами луга. Особую динамичность картине придают свободные движения кисти, соответствующие ритму вихревого танца. И. Э. Грабарь посоветовал Малявину писать особыми, долго сохнущими красками. В результате живопись стала напоминать вулканическую лаву, появился эффект своеобразной подвижной мозаики. Формы и краски наплывают друг на друга, создавая внутреннее напряжение. Это усиливает выразительность картины, построенной на пересечении различных стилевых тенденций — импрессионизма и модерна. Работа создавалась во время первой русской революции. В ее сюжете, в полыхающем красном колорите можно увидеть одновременно и надежду на духовное возрождение, и предчувствие разгула разрушительных сил.

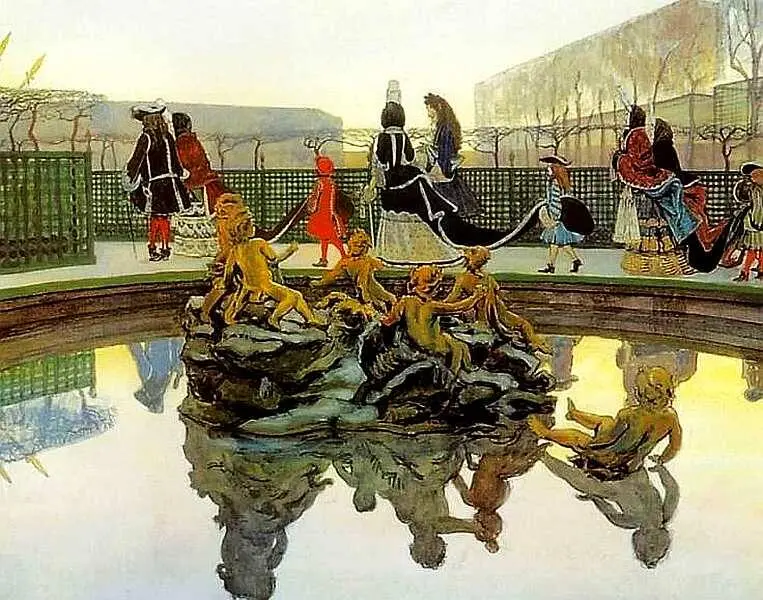

С именем А. Н. Бенуа связано возникновение в 1898 объединения «Мир искусства», одним из основателей и идейным руководителем которого он являлся. Бенуа был художником, теоретиком и критиком искусства, его перу принадлежат многие монографии и исследования, посвященные как отдельным мастерам живописи, так и истории искусства в целом. Творчество Бенуа-художника посвящено, главным образом, двум темам: «Франция эпохи „короля-Солнца“» и «Петербург XVIII — начала XIX века», которые воплотились в определенном виде исторической живописи, создающем особый «ретроспективный» взгляд на прошлое. К этим темам художник обращался в своих исторических картинах и пейзажных работах, выполненных с натуры в Петербурге и окрестных дворцах, а также во Франции, в Версале, где он часто и подолгу бывал.

Описывая прогулки короля, автор ничто не обходил вниманием: ни парковые виды с садовой архитектурой (они написаны с натуры), ни театральные представления, весьма модные в стародавние времена, ни бытовые сценки, рисовавшиеся после тщательного изучения исторического материала. «Прогулка короля» — очень эффектная работа. Зритель встречается с Людовиком XIV, прогуливающимся по своему детищу. В Версале осень: деревья и кустарники сбросили листву, их голые ветви одиноко смотрят в серое небо. Вода спокойна. Кажется, ничто не может потревожить тихий пруд, в зеркале которого отражаются и скульптурная группа фонтана, и чинная процессия монарха и его приближенных.

Размышляя о времени Людовика XIV, Бенуа писал: «Особого культа личности Луи Каторза… у меня не было… Но старческая усталость эпохи, начавшийся упадок вкуса, явившийся на смену юной самонадеянности, беспечности и чувству величавой красоты, этот мир сделали вдруг моим миром».

И. Э. Грабарь — универсальная фигура в русской художественной культуре: художник, историк искусства, преподаватель, реставратор, музейный и общественный деятель. С 1913 по 1925 он являлся директором Третьяковской галереи, создал в музее новую экспозицию, научно обоснованную и с тщательно продуманной концепцией, ставшую своего рода образцом для последующих музейных реэкспозиций.

Грабарь воспринял искания французских мастеров, активно используя приемы дивизионизма — раздельного наложения красок на холст. «Хризантемы» — самый эффектный натюрморт художника. Пышные букеты цветов представлены в хорошо освещенной комнате, будто на пленэре. Пространство наполнено воздухом, в котором тепло солнечного света за окнами соединяется с прохладой интерьера. Живописная поверхность состоит из дробных рельефных мазков, передающих вибрацию световоздушной среды. Цвет разложен на теплые и холодные тона, отсюда зеленоватый оттенок желтых хризантем, переливы желтых и голубых, розовых и зеленых градаций на поверхности скатерти, перламутровое мерцание вазы. Мелькание красочных мазков создает эффект изменчивой, подвижной, вобравшей в себя цветовые рефлексы, атмосферы, окутывающей предметы в комнате. Однако этот прием позволяет художнику осязаемо точно передать фактуру предметов: прозрачность стекла, драгоценный фарфор посуды, ослепительную белизну накрахмаленной скатерти, нежность и бархатистость хризантем.

С. Т. Коненков — художник, в творчестве которого преобладают глубина и мудрость широких образных обобщений, смелость, прославление красоты человека и его благородных порывов, его стремление к свободе. Мраморная головка «Нике» относится к лучшим произведениям Коненкова. Большие идеи времени, символику значительных событий мастер был способен выразить в работах любого жанра и размера. Так, маленькая по размеру «Нике» покоряет своей лучезарной вдохновенностью. Идея Победы воплощена скульптором в изображении совсем юной девушки с ярко выраженными национальными русскими чертами. Моделью для скульптора служила работница Трехгорной мануфактуры. Образ Нике, не потеряв портретной характерности, превратился в поэтическое воплощение радости, полета, несокрушимости. Это удивительное, подлинно поэтическое переосмысление натуры — одна из сильнейших черт творчества Коненкова.

Многие лучшие работы мастера исполнены именно в мраморе. Чаще всего это произведения, в которых, говоря словами скульптора, «прекрасные человеческие формы воплощают лучшие черты характера человека»

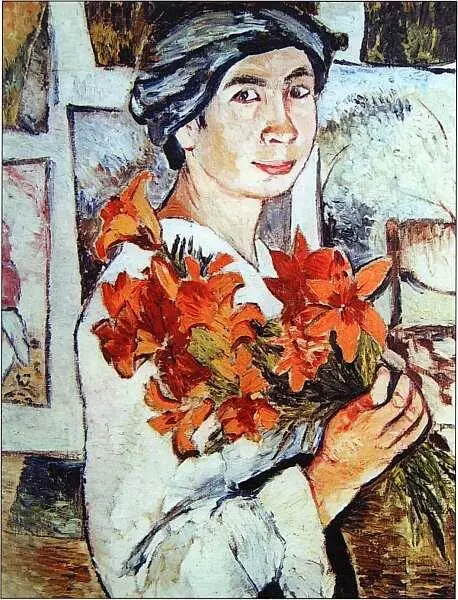

Н. С. Гончарова — одна из первых «амазонок авангарда», женщина-художник новой формации — написала автопортрет в своей московской мастерской, в интерьере представлены ее работы импрессионистического периода. Полотно написано экспрессивно, стремительные мазки напоминают живопись Ван Гога. Образ светлый и лиричный, особую поэтику ему придают цветы — букет лилий, который прижимает к себе Гончарова. Он служит и колористическим акцентом, ярким рыжим пятном выделяясь на общем фоне полотна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: