Автора нет - Государственная Третьяковская галерея

- Название:Государственная Третьяковская галерея

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Автора нет - Государственная Третьяковская галерея краткое содержание

Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) — художественный музей в Москве, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Экспозиция в главном корпусе «Русская живопись XI-начала XX века» (Лаврушинский переулок, д. 10) является частью Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея», образованного в 1986 году.

Датой создания Третьяковской галереи традиционно считается 1856, когда московский купец и промышленник Павел Михайлович Третьяков (1832–1898) приобрел первые работы современных русских художников. Его изначальной целью было создание художественной галереи, которая впоследствии могла бы преобразоваться в музей русского национального искусства. «Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, принесущего многим пользу, всем удовольствие, — писал Третьяков в 1860, добавляя при этом, — я желал бы оставить национальную галерею, то есть состоящую из картин русских художников»…

Государственная Третьяковская галерея - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Скупыми, но точно выверенными средствами цвета и композиции Штеренберг воссоздает трагедию эпохи.

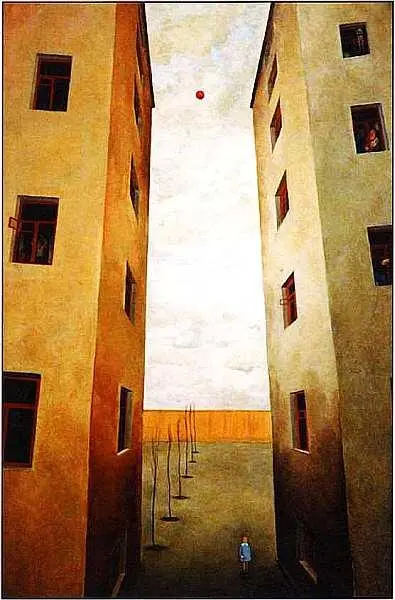

С. А. Лучишкин — советский художник, примыкал к постреволюционной «второй волне» русского авангарда, участвовал в ряде наиболее радикальных художественных экспериментов 1920-х. Сценически-игровое, как правило, весьма драматичное содержание отличает лучшие станковые вещи мастера.

Образ реальности, который автор создал в картине «Шар улетел», идет вразрез с официальным советским искусством 1920-х. Художник изобразил высокие дома, словно зажимающие пространство между ними. В пустом дворе, на дальнем плане, ограниченном забором, стоит маленькая девочка. Она смотрит на улетающий в бескрайнее пустое пространство шарик. В окнах видны сцены повседневной жизни обитателей многоэтажек. Художник не показывает светлое счастливое будущее советского человека, а повествует о настоящей, далеко не романтичной повседневности. Сквозь внешнюю наивность проступают трагические знаки: висящая фигурка самоубийцы в углу самого известного полотна мастера.

Способность сочетать высокое с обыденным — индивидуальное качество творчества М. 3. Шагала, одного из самых известных представителей художественного авангарда XX века. На картине «Над городом» изображены двое влюбленных — художник и его возлюбленная Белла, парящие над Витебском легко, изящно и так непринужденно, как если бы они просто прогуливались по дорожкам парка. Любить, быть счастливыми и летать над будничным городом настолько же естественно, насколько держать друг друга в объятиях, — такую мысль утверждают собой герои.

Этому полотну Шагала была уготована странная участь. Являясь собственностью Государственной Третьяковской галереи, она стала едва ли не самым популярным произведением художника на постсоветском пространстве. Причиной тому была во многом ее доступность для обозрения, в отличие от тех шагаловских работ, которые надежно укрывались от любопытствующих глаз железным занавесом. Погружаясь в мир маленьких домиков и покосившихся заборов, так тщательно выписанных мастером, начинаешь ловить себя на мысли, что попал в Витебск юности Шагала — город, которого, увы, больше не существует. «Плетни и крыши, срубы и заборы и все, что открывалось дальше, за ними, восхищало меня. Что именно — вы можете увидеть на моей картине „Над городом“. А могу и рассказать. Цепочка домов и будок, окошки, ворота, куры, заколоченный заводик, церковь, пологий холм (заброшенное кладбище). Все как на ладони, если глядеть из чердачного окошка, примостившись на пол», — это цитата из автобиографии «Моя жизнь», которую Шагал писал после отъезда из России.

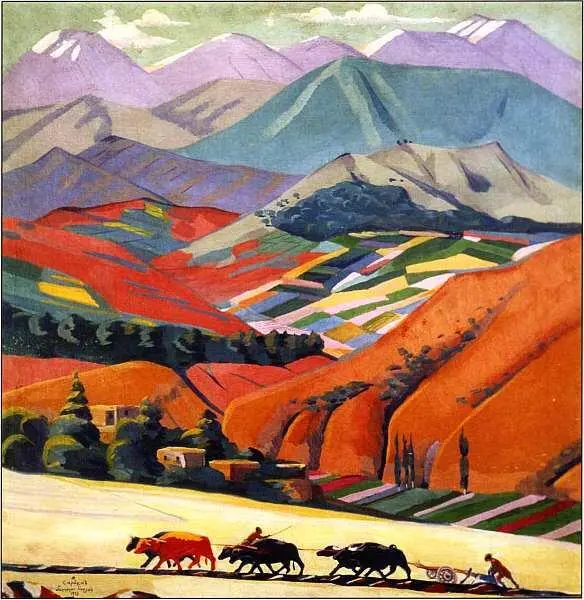

М. С. Сарьян — крупнейший мастер армянской живописи XX века, продолживший традиции символизма. В исполненной художником в 1920-е картине «Горы. Армения» представлен собирательный образ Армении, а не конкретные изображения каких-либо отдельных мест. Своей яркостью и эмоциональностью эти произведения сближаются с дореволюционными работами Сарьяна, отличаясь от последних лишь большим монументализмом. Объездив на протяжении почти четырех десятилетий все наиболее примечательные места Армении, много работая на природе, художник создал огромное количество разнообразных пейзажей. В конце 1920-х меняется метод работы Сарьяна в области пейзажа. Вместо быстросохнущих темперных красок он работает масляными красками, дающими возможность исполнять пейзажи непосредственно с натуры, а не по памяти, как раньше.

В период массовых репрессий, незадолго до ареста и гибели Мейерхольда, П. П. Кончаловский создал портрет этого выдающегося театрального деятеля. Для режиссера-реформатора Всеволода Эмильевича Мейерхольда 1938 начался драматически: 7 января Комитет по делам искусств принял постановление о ликвидации Государственного театра имени Мейерхольда (ГОСТИМ).

Чтобы подчеркнуть конфликт личности с окружающей действительностью, создавая портрет режиссера, художник использовал сложное композиционное решение. На первый взгляд кажется, что на холсте изображен мечтатель, чьи грезы воплощаются в цветные узоры, покрывающие целиком стену и софу до пола. Но, приглядевшись внимательнее, угадывается болезненная апатия модели, отстраненность от окружающего мира. Именно через сопоставление яркого ковра, густо покрытого орнаментом, и монохромно решенной фигуры режиссера, которая иллюзорно оказывается зажатой и запутанной в причудливых изгибах узоров, Кончаловский создает особое эмоциональное напряжение, раскрывающее содержание образа.

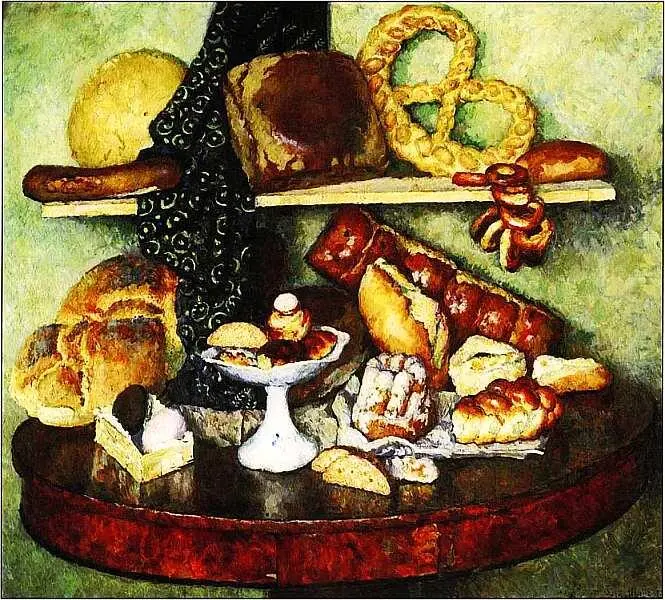

Один из основателей художественного объединения «Бубновый валет», И. И. Машков говорил о своей картине так: «Я захотел доказать, что наше советское живописное искусство должно быть по ощущению созвучно нашему времени и понятно, убедительно, доходчиво каждому трудящемуся человеку. Мне хотелось в этом незамысловатом сюжете показать реалистическое искусство. Натюрморт „Хлебы“ — это наша московская рядовая пекарня своего времени… и композиция как бы безалаберная, нескладная, но нашенская, московская, тутошняя, а не парижская… Хлебы — наша матушка Россия… родная, хлебная, оркестровая, органная, хоровая». Художник, однако, лукавит, он умалчивает, что написал свой натюрморт по памяти.

Сразу после появления этого произведения на выставке оно было признано классикой советской живописи. Официальная советская критика отмечала соответствие натюрморта задачам живописи соцреализма: действительно, в стране голод, зато в искусстве — удивительное изобилие! Тем не менее в этом произведении проявился незаурядный живописный дар художника: динамичная композиция, сочность колорита — все эти черты были присущи художникам «Бубнового валета».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: