Е. Иванова - Штеделевский художественный институт Франкфурт-на-Майне

- Название:Штеделевский художественный институт Франкфурт-на-Майне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-452-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е. Иванова - Штеделевский художественный институт Франкфурт-на-Майне краткое содержание

Собрание Штеделевского художественного института во Франкфурте-на-Майне является одним из крупнейших и самых значительных в Германии. Своим появлением учреждение обязано франкфуртскому банкиру и меценату Иоганну Фридриху Штеделю, изъявившему в своем завещании желание основать публичную галерею и школу искусств, куда станет возможным передать коллекцию картин, гравюр и рисунков, которую он собирал до конца своих дней.

Обложка: Я. ван Эйк. «Луккская Мадонна». Фрагмент.

Штеделевский художественный институт Франкфурт-на-Майне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1503 у Альбрехта Дюрера возникла идея сделать такую работу, в которой подводился бы своего рода итог поисков канона красоты, начатый еще в Италии. Сюжет был выбран практически сразу, ведь именно в прародителях воплотился первоначальный божественный замысел. Но в Библии нет описаний облика Адама и Евы, поэтому художник решил взять за образец античных героев — Аполлона и Венеру. Эта парадоксальная мысль — представить библейских прародителей человечества в образе языческих божеств — говорит о том, насколько мастер приблизился к духу итальянского Возрождения.

Поза Адама решительна и порывиста, он пока не подозревает о судьбоносности своего нравственного выбора, его лицо выражает безмятежность. Ева кажется застенчивой и мягкой, линии ее тела плавные и тягучие. Рядом с парой показаны животные — кошка, мышь, заяц, бык и лось. Среди гуманистов получила развитие античная теория о «гуморах»: кровь делает человека сангвиником, флегма — флегматиком, желтая желчь — холериком, а черная — меланхоликом. До грехопадения человек являлся настолько совершенным, что не был наделен «гуморой», а звери — напротив. После вкушения плода познания люди стали сангвиничны, как зайцы, флегматичны, как быки, холеричны, как кошки, и меланхоличны, как лоси.

Здесь в изображении нюансов форм обнаженного тела во всей его осязательности Дюрер достиг вершины мастерства и получил признание даже среди своих итальянских современников.

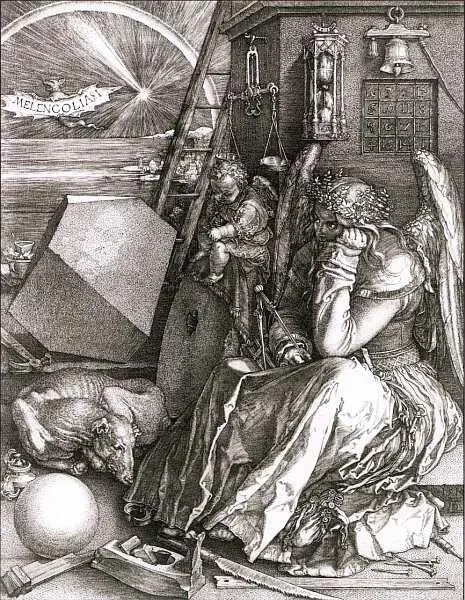

Созданная Дюрером с высочайшим мастерством и точностью гравюра Меланхолия I является одним из самых значительных произведений Северного Возрождения. Она выполнена в Нюрнберге, в период расцвета творчества автора, после его второго путешествия в Италию. Существует множество интерпретаций работы. Аллегорические изображения этого темперамента встречались и раньше, но Дюрер первым дал такую сложную и запутанную трактовку.

Художник изобразил сидящую крылатую женскую фигуру в венке из лютиков и с циркулем в руке, она является персонификацией творческого гения. На поясе у нее — связка ключей, у ног — спящая собака, на коленях — закрытая книга. В центре, на жернове, сидит путти и что-то выцарапывает на дощечке. Все вышеперечисленное можно олицетворить с печалью и раздумьями, приносимыми знаниями, но это лишь первый пласт понимания. На стене висит «Магический квадрат», сумма чисел которого по любой горизонтали, вертикали и диагонали равна тридцати четырем, а также песочные часы — символ быстротечности жизни и приближающегося конца. Согласно учению алхимиков, меланхолики считались детьми Сатурна, покровительствовавшего столярам, каменотесам, землемерам, их атрибуты видны на гравюре. Сам Дюрер полагал, что искусство — это, прежде всего, точное знание и владение ремеслом, умение разбираться в анатомии и пропорциях, потому художник причислял себя к меланхоликам, и данная работа может служить своеобразным автопортретом великому мастеру.

Культ Святой родни стал получать широкое распространение в Германии в конце XV-начале XVI века, в ее честь воздвигались церкви и создавались алтари. Среди крепнущей буржуазии все большее значение придавалось семье, и почитание Святой родни становилось важной частью культуры позднего Средневековья. Если прежде, изображая Святое семейство, художники ограничивались Марией, Младенцем Христом и Иосифом, то теперь его состав начал расширяться. Появились бабушки, дедушки, тети, дяди и двоюродные братья Христа, на существование которых есть малейший намек в Новом Завете.

В центре алтаря написана «Троица святой Анны» — достаточно распространенный в христианском искусстве сюжет, когда Мария показывает Иисуса своей матери Анне, но здесь это событие «обрастает» дополнительными подробностями. Согласно «Золотой легенде», Анна была замужем три раза. От первого супруга Иоакима она родила дочь Марию, мать Иисуса, от Клеопы и Саломия также по дочери. В центральной части перед Марией и Анной написаны двое играющих малышей, будущих учеников Христа: покровитель ремесленников Симон Кананит и Иуда Фаддей, помогающий в безнадежных делах.

Алтарь имеет и политический подтекст. На створках в образах мужей Марии Клеопы (левая) и Марии Саломии (правая) представлены курфюрсты — Фридрих Мудрый Саксонский и его брат Иоганн Твердый. На балконе в образах мужей святой Анны даны современники Кранаха: кайзер Максимилиан с золотой цепью на шее и его советник, третьего персонажа идентифицировать не удалось. Политическая ситуация в Германии того времени складывалась так, что между саксонскими курфюрстами и кайзером отношения были весьма напряженными. Поэтому, изображая на боковых створках курфюрстов в качестве «зятьев» святой Анны, Кранах в метафорической форме подчеркивал их лояльность и верность императору.

Персонажи модно одеты: накидки, отделанные мехом, богатые ювелирные украшения, замысловатые головные уборы у мужчин, великолепные шелковые платья у дам. Если в Средние века женщинам не разрешалось демонстрировать декольте и шею, то в эпоху Возрождения глубоко декольтированные наряды становятся популярными.

Герарда Давида постигла судьба многих соотечественников, его имя было забыто на долгое время и лишь в конце XIX века историки искусства обратили на него внимание. Несмотря на то что большинство работ художника написано уже в XVI столетии, его искусство полностью связано с предшествующей традицией нидерландской живописи. Внимательно изучив произведения Ганса Мемлинга, Рогира ван дер Вейдена, Дирка Боутса, но больше всего, конечно же, Яна ван Эйка, мастер создавал свои, виртуозные по технике и композиции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Георгий Турьянский - MOSKVA–ФРАНКФУРТ–MOSKVA [Сборник рассказов 1996–2011]](/books/1089965/georgij-turyanskij-moskva-frankfurt-moskva-sborni.webp)