Н. Геташвили - Музей королевы Софии Мадрид

- Название:Музей королевы Софии Мадрид

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа, Издательский дом Комсомольская правда

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-436-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Геташвили - Музей королевы Софии Мадрид краткое содержание

Музей королевы Софии в Мадриде занимает более 80000 кв. м., включая выставочные площадки, библиотеку, насчитывающую тысячи томов, исследовательский центр, предоставляющий материалы ученым со всех стран мира, и даже отель. Сюда было перевезено собрание произведений мастеров XX века из Прадо. В отдельных залах здесь представлено искусство испанских модернистов — Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Хуана Миро и других известных художников. Масштабная и трагическая картина Пикассо «Герника», путешествуя по континентам, нашла свой дом именно в стенах музея королевы Софии и является его самым известным экспонатом.

Обложка: А. С. Торроэлья. «Мир». Фрагмент.

Музей королевы Софии Мадрид - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Именно об этих и других добрых чувствах, полной взаимной любви, поддержки, заботы, творческого горения атмосфере в семье поведала Ана Мария в книге, опубликованной в декабре 1949, что резко противоречило мифотворчеству живописца, который в собственных текстах постоянно акцентировал свои патологические наклонности, словно иллюстрирующие труды боготворимого им Зигмунда Фрейда, но, увы, незамеченные в детстве, отрочестве и юности окружающими. Для Аны Марии нежная дружба с братом и его ближайшим другом Федерико Гарсия Лоркой оставалась светлым воспоминанием на всю жизнь.

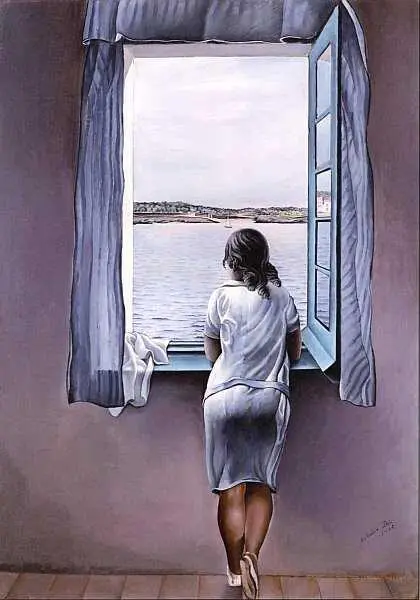

У этой работы, в которой не ощущается и намека на сюрреализм, есть еще одно название — «Ана Мария Дали созерцает бухту Кадакеса из окна семейного дома в Эс Льяне». Со спины Дали изображал своих персонажей с ранней юности, причем не только людей, но и пейзажи («Кадакес, увиденный со спины», 1921). Волшебная панорама селения, словно обнимающего всегда тихую, спокойную бухту (самую глубокую на побережье Коста-Брава), стала одним из лейтмотивов его живописи. «Уж я-то знаю, Сальвадор, и знаю, что никогда б ты не полюбил так, как кадакесский пейзаж, не будь он на самом деле красивейшим в мире, а он действительно таков, и я в этом нисколько не сомневаюсь», — писал мастер. Он и в слове, и в красках пытался передать то завораживающее впечатление, которое оказывала на него природа, часто доводя художника, заражавшего своей влюбленностью в Кадакес друзей, до экстатического состояния. В «Оде Сальвадору Дали» Лорка нарек Кадакес «балансиром лукоморья и взгорья». А в 1925 именно здесь родилось его стихотворение «Средиземье». Нетрудно заметить в записях Дали, что понятия «Кадакес» — «живопись» — «счастье» для него равноценны и взаимодополняемы, а в сочетании создают гармоническую аккордность.

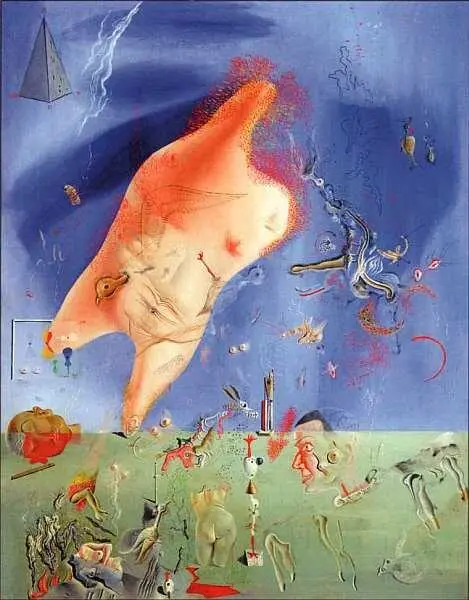

Странная жизнь «малявок», «мелких останков», подчиняющаяся своему внутреннему закону, так похожая на мир Жоана Миро и одновременно уже абсолютно далианская (наполненная визуальными символами мучительных эротических переживаний), существует и на изобразительной поверхности, и в стихотворных строчках поэмы «Виноградная гроздь гонится за рыбкой», опубликованной в августовском номере 1928-го в журнале «Л'Амик де лез Артс»:

И рыбка, и виноградинка были всего лишь малявки —

разве что покруглей остальных —

и сидели себе потихоньку.

А прочие крохи

носились туда-сюда, как кометы,

оставляя кругленький мокрый след.

Но хвостатая звездочка — тоже малявка —

укромно спала на столе.

Есть козявки — куколки, червячки.

Есть и другие — с ножкой.

Есть волоски и есть соляные крупинки [1] Перевод Н. Малиновской.

.

В творчестве Дали-художника 1929 был переломным. В Париже состоялось восемь сеансов его совместного с Бунюэлем фильма «Андалузский пес», а затем — персональная выставка в галерее Гоэманса, предисловие к каталогу которой написал «отец» сюррелистической группировки Андре Бретон. Там значилось: «Дали предстает человеком, мечущимся между талантом и гением, или, как сказал кто-то в прошлом веке, между пороком и добродетелью». Летом же произошла встреча мастера с Галой Элюар (Еленой Девулиной-Дьяконовой), его будущей женой и музой.

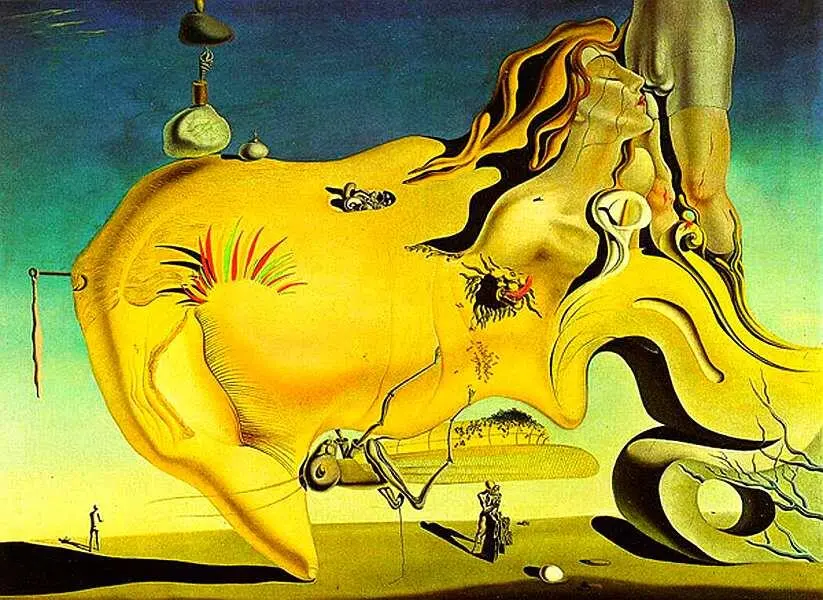

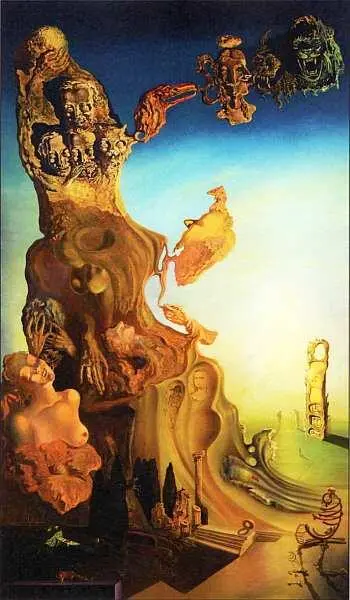

Осенью, после отъезда Галы, Дали написал эту картину, мучимый эротическим бредом, в который включились и ясные видения орального секса. По словам художника, он пытался выразить в ней «чувство вины существа, полностью лишенного жизни из-за активной мастурбации: нос, достающий до земли, и отвратительный фурункул на нем. Каждый раз, когда я извергал сперму, я испытывал чувство вины за то, что тратил ее впустую».

«Великий мастурбатор» стал частым персонажем различных композиций Дали, одним из его архетипов, позволяющих вскрывать, по Фрейду, глубоко запрятанные страхи и навязчивые идеи. Живописец использовал здесь форму одного из камней мыса Креус, места, вдохновлявшего его своими геологическими фантасмагориями, природным сюрреализмом.

Образы-обманки, перетекающие, аморфные, несущие в себе загадки и фоновую символику, все смелее утверждались в творчестве Дали и, конечно, помогали художнику совершенствоваться в искусстве провокации.

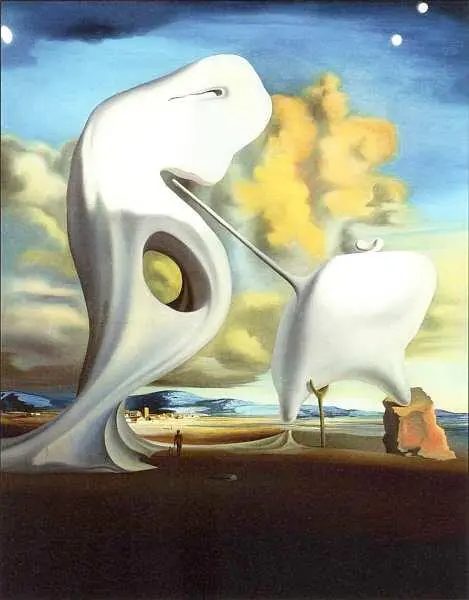

«Гала — утопическая фантазия» — таково второе название картины, в которой избранница появилась у живописца впервые. Сланцево-слюдяные напластования мыса Креус были не только источником его вдохновения и сюрреалистических фантазий, но и поистине памятным местом, на одной из его скал случилось начало романа длиною в жизнь. Обожаемой женщине мастер представляет здесь собственные страхи и терзания, целый каталог далианских символов и даже странную коленопреклоненную фигуру-автопортрет. «Я хотел, — писал сам художник, — чтобы эта картина изображала рассвет в стиле Клода Лоррена, с использованием образов „модного стиля“ и дурного вкуса барселонского общества». Но он «использовал», прежде всего, образы из своего репертуара: здесь впервые возникли персонажи из «Анжелюса» Милле, а кроме того, фаллические символы (ключи, колонны и прочее), крохотная мужская фигурка с ребенком, в ней угадывается образ отца, с которым, по Фрейду, Дали конкурировал (более в своих высказываниях), лики самого основателя психоанализа и даже Джоконды, вырисовывающиеся из скал.

Дали писал: «Гений — это умение видеть в одном предмете другой. Пальмы, на которые восхищенно заглядывался Гауди в детстве, стали прообразом вздымающихся кверху башен его знаменитого собора. Репродукция „Анжелюса“ Милле, которая висела у нас в школе, куда я ходил в раннем детстве, подтолкнула меня к трагическому видению мира, трансформировавшемуся впоследствии в параноидально-критический метод». И действительно, репродукция картины (1857) французского художника с изображением крестьянской супружеской пары, прекратившей труды при звуках колокольного призыва к молитве, потрясла подростка Сальвадора, как оказалось, на всю жизнь. В 1933 художник создал эссе о своем толковании сюжета. Рукопись затерялась, но была найдена в 1963 и опубликована под наименованием «Трагический миф об „Анжелюсе“ Милле. Параноидально-критическое толкование». В нем утверждалась определяющая важность эдипова комплекса в становлении личности и предполагалось, что всем знакомая супружеская пара на полотне на самом деле — мать и сын, вожделеющий ее. После написания «Архитектонического „Анжелюса“ Милле» эта тема не раз возникала в творчестве Дали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Лысак - Снежная Королева: Шлейф Снежной Королевы. Бой Снежной Королевы. Тень Снежной Королевы [сборник : litres]](/books/1068646/sergej-lysak-snezhnaya-koroleva-shlejf-snezhnoj-korol.webp)