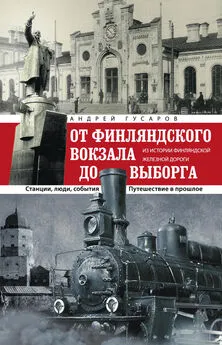

Андрей Гусаров - От Финляндского вокзала до Выборга. Из истории Финляндской железной дороги. Станции, люди, события. Путешествие в прошлое

- Название:От Финляндского вокзала до Выборга. Из истории Финляндской железной дороги. Станции, люди, события. Путешествие в прошлое

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06316-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Гусаров - От Финляндского вокзала до Выборга. Из истории Финляндской железной дороги. Станции, люди, события. Путешествие в прошлое краткое содержание

История, изложенная в данной книге, сложилась благодаря трем факторам, соединившимся по воле неумолимого прогресса на рубеже XIX и XX вв. Мы совершим увлекательное путешествие в прошлое Финляндской железной дороги, в котором объединились стальной путь, образование Великого княжества Финляндского и дачный отдых жителей столицы Российской империи. О том, как дорога строилась, как вдохнула новую жизнь во многие деревни и дачные поселки Карельского перешейка, и пойдет речь в книге.

От Финляндского вокзала до Выборга. Из истории Финляндской железной дороги. Станции, люди, события. Путешествие в прошлое - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Первую белоостровскую кирху построили из дерева довольно быстро, и вмещала она примерно 300 человек. Эта церковь известна тем, что ее посетила императрица Екатерина II. Камер-юнкерский журнал за 1772 г. зафиксировал этот исторический факт: «Во 2-ю дистанцию, в Белоостровской кирке, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО соизволила прибыть без четверти в 12-м часу, расстоянием от Осиновой рощи 20-ть верст; при той же дистанции встретил ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО Выборгский Вице-Губернатор Энгельгардт и с ним его товарищ. По прибытии соизволила проходить в покои тамошнего пастора и продолжение до обеденного стола соизволила иметь с кавалерами в разговорах. Потом обеденное кушанье соизволила ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО кушать со следующими:

1. Графиня Прасковья Александровна Брюсова

2. Граф Кирилл Григорьевич Разумовский

3. Граф Захар Григорьевич Чернышёв

4. Лев Александрович Нарышкин

5. Князь Федор Сергеевич Барятинский

6. Сергей Матвеевич Кузьмин

7. Граф Иван Григорьевич Орлов

8. Князь Николай Михайлович Голицын

9. Александр Иванович Черкасов

10. Василий Михайлович Ребиндер

11. Придворный Лекарь Дреэр

12. Выборгский Вице-Губернатор

13. Товарищ его

14. Советник Волк

По окончании стола соизволила ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО из покоев проходить в поставленную ставку и в оной до 6-го часа пополудни с кавалерами забавляться в карты; а в 6-ть часов из означенной мызы соизволила предпринять шествие в путь».

Службу в присутствии Ее Императорского Величества отслужил пастор Хенрик Форсандер.

Каменная лютеранская церковь на 850 человек построена в Белоострове только в 1894 г. О новом храме архитектор О. Тибо-Бриньоль писал в пояснительной записке: «Церковь предполагается построить на месте, принадлежащем пасторату означенного прихода, вполне соответствующем по своему положению церкви. Постройка предполагается деревянная, холодная, без печей, на каменном фундаменте, обшитая внутри и снаружи досками и покрытая железом. Церковь рассчитана на 700 человек молящихся с хорами с двух сторон и хорами для органа. Колокол, алтарь и икону предполагается перенести из ныне существующей ветхой церкви, так же как и орган. <���…> Материалы, которые на эту стройку уже пожертвованы, состоят главным образом в бревнах для стен, стропил, половых и потолочных балок и камнях для фундаментов. При таких условиях постройка этой церкви не должна превысить 27 170 руб., и надо надеяться, что наибольшие пожертвования значительно уменьшат эту сумму».

В строительстве принимал участие гражданский инженер А.М. Воробьев.

Здание кирхи не сохранилось до наших дней – она полностью разрушена во время боевых действий 1944 г. В наши дни здесь размещаются огороды местных жителей.

Вторую православную церковь построили в 1901 г., уже в самом Белоострове. Деревянный храм Иоанна Богослова простоял до 1920-х гг. и также не сохранился до нашего времени.

Современный поселок Белоостров включает в себя несколько упраздненных деревень и дачных поселков. Как мы знаем, в 1870-х гг. появилась железнодорожная станция «Белоостров», а одноименную деревню для удобства переименовали в Старый Белоостров. Некоторое время при большевиках, не лишенных чувства юмора, своеобразного, конечно, населенный пункт носил дивное название «Старый Красноостров», правда, продолжалось это недолго.

Спустя некоторое время железнодорожная станция получила название «Белоостров», а позднее – «Новый Белоостров». С этими двумя Белоостровами власти и объединили несколько деревень: Заболотье, Александровка, Камешки, Мертуть и Мотторово. Располагались они рядом друг с другом, и их объединение под общим названием вполне логично. Если говорить о двух частях поселка применительно к нашим дням, то территория бывшего Старого Белоострова занята сейчас садоводством, а железнодорожная станция выступает своеобразным центром упраздненного Нового Белоострова.

В наши дни от церквей, исторических общественных зданий и промышленных предприятий Белоострова ничего не осталось, а сам поселок во второй половине XX в. превратился в дачный пригород Сестрорецка.

Территория русской части Российской империи заканчивается, и поезд медленно пересекает границу: вот мы и в Великом княжестве Финляндском – финской части большого государства.

По Карельскому перешейку

После пограничной станции «Белоостров», уже на территории Великого княжества Финляндского, находилась станция «Раяйоки», не сохранившаяся и полностью исчезнувшая с карты региона. Далее значились остановочные пункты и станции, открытые в разное время.

К моменту начала эксплуатации Финляндской железной дороги в 1870 г. на этом участке открыли всего две станции – «Териоки» (ныне – «Зеленогорск») и «Райвола» (ныне – «Рощино»). Третьим открыли остановочный пункт «Мустамяки» (ныне – «Горьковское»). В самом конце XIX столетия финны построили еще два остановочных пункта: «Тюрисевя» (ныне – «Ушково») и «Куоккала» (ныне – «Репино»). Станцию «Келломяки» (ныне – «Комарово») построили в 1904 г., а через два года запустили еще две остановки: «Мерисуо» (ныне – «63-й км») и «Оллила» (ныне – «Солнечное»). К 1940 г. на этом участке дороги работало 8 станций, которые сохранились и остаются в составе Российских железных дорог и сегодня. Далее нас ждет знакомство с их прошлым.

Станция «Солнечное»

Возникшая в качестве остановочного пункта в дачной местности, станция «Солнечное» («Оллила») остается в том же качестве и в XXI в. – ее окружают дачные поселки, сильно разросшиеся в последнее время.

Как можно видеть из небольшого предисловия к этой главе, между станциями «Раяйоки» и «Териоки» некоторое время существовал довольно большой перегон, лишенный не только остановок, но и населенных пунктов, соприкасавшихся с дорогой. С увеличением спроса на загородные участки начали появляться и новые дачные поселки, обслуживать которые и должна была железная дорога.

Рядом со станцией «Куоккала», ближе к Санкт-Петербургу, в 1895–1903 гг. на землях финского торговца Олафа Улльберга, краткая форма имени которого – Олли, появился остановочный пункт «Оллила». В 1906 г. его даже преобразовали в полноценную станцию. Историческое имя просуществовало всего 42 года – в 1948 г. платформу и поселок при ней переименовали в «Солнечное». Деньги на строительство платформы и организацию здесь остановки выделил все тот же О. Улльберг.

Вокзал на станции «Оллила» построили в начале XX столетия. Деревянной здание состояло из основного объема с высокой ломаной крышей и пристройкой, вытянутой вдоль перрона. С платформы в здание вокзала вела довольно высокая лестница, а над самим входом располагался широкий козырек от дождя. Здание вокзала в «Оллила» погибло в огне Гражданской войны 1918 г. Новый вокзал, сооруженный на станции, так же как и первый, из дерева, был куда скромнее. Небольшой одноэтажный прямоугольный домик с двускатной крышей и скромным навесом над выходом к перрону и стал на некоторое время вокзалом станции «Оллила».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)