Болеслав Пукинский - Санкт-Петербург

- Название:Санкт-Петербург

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Норинт

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7711-0216-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Болеслав Пукинский - Санкт-Петербург краткое содержание

Книга Б. К. Пукинского, построенная в форме вопросов и ответов, повествует о наиболее интересных событиях и фактах из истории Санкт-Петербурга и его сегодняшней жизни, о природных условиях региона, о памятниках скульптуры и архитектуры, которыми так богат город. Вы сможете узнать, когда и где появились в Петербурге первые часы или фонари, сколько было в нем наводнений, где жила Пиковая дама и где находятся самые молодые в городе сфинксы.

Третье издание книги потребовало ее значительной переработки с учетом многих реалий нашего времени.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, желающих побольше узнать о Петербурге, о его истории и культуре.

Санкт-Петербург - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Улица Зодчего Росси

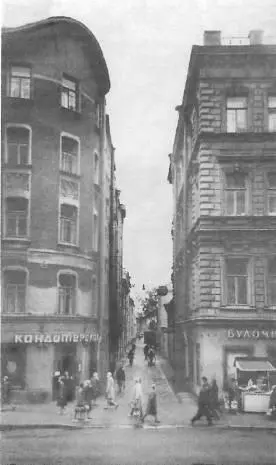

Ниже помещен снимок улицы, представляющей собой пример плотной застройки жилого района Петербурга. Она пролегает между площадью Шевченко и Средним проспектом на Васильевском острове. В прошлом это Соловьевский переулок, ныне улица Репина. Ширина ее со стороны площади Шевченко — 5,5 метра, со стороны Среднего проспекта — 5,8 метра, а на некоторых отрезках центральной части улицы — 6 метров.

Улица Репина со стороны Среднего проспекта

К 1750 году в Петербурге насчитывалось уже около 150 улиц; в 1815 году их было 431, а в 1903 году — 681.

В настоящее время в современных границах города имеется свыше 1800 проездов — проспектов, улиц, переулков, набережных — общей протяженностью более 2 тысяч километров. Желающий проехать по всем петербургским улицам должен приготовиться к путешествию, равнозначному поездке по автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Киев-Одесса.

Среди улиц нашего города первое место по длине занимает Садовая улица, протянувшаяся на 4376 метров (средняя ширина 18 метров). Самой же короткой улицей в городе является Малая Садовая. Ее длина всего лишь 179 метров при ширине 20 метров.

Самый короткий переулок города — это переулок Кокушкина. Он пролегает между Садовой улицей и каналом Грибоедова. С каждой его стороны находится по одному дому. Длина переулка 30 метров, а ширина — 19 метров.

Какой проспект Петербурга проходит по Пулковскому меридиану? Что замыкает его перспективу в центре города?

С направлением Пулковского меридиана совпадает Московский проспект. Перспективу его с севера замыкают башня и золоченый шпиль Петропавловского собора. Этот шпиль ясно просматривается с Пулковской горы. По мере приближения к центру города он виден все отчетливее, и лишь вблизи Сенной площади, заслоненный расположенными на ней домами, исчезает из поля зрения.

Наиболее протяженными проспектами города являются: проспект Стачек — 8471 метр, Московский проспект — 9265 метров, проспект Обуховской Обороны — 9760 метров и Ленинский проспект — около 9000 метров (после его завершения).

Предшественником современного почтамта был основанный в 1714 году Почтовый двор. Он занимался приемом и отправкой почты в Москву, Ригу и другие города страны, а также за границу. В то время каждое министерство, ведомство, учреждение Петербурга и наиболее богатые частные лица имели своих собственных посыльных для разноски корреспонденции непосредственно в самом городе.

Ленинский проспект

Минуло почти 120 лет, и 17 января 1833 года газета «Санкт-Петербургские ведомости» оповестила жителей об открытии первой в России городской почты.

Город был разделен на 17 округов с 45 пунктами приема писем, а позже — выдачи газет и журналов. Пункты размещались в мелочных лавках, где при входе висели объявления: «Прием писем на городскую почту». Столичные жители приносили в эти лавчонки свои письма и платили за их отправку немалые деньги. Три раза в день в лавочку приходили письмоносцы, забирали корреспонденцию и доставляли для сортировки на почтамт, а затем разносили по адресам, указанным на конвертах. Хозяин лавки получал 10 копеек с каждого рубля собранных денег.

В 1848 году были введены «штемпельные куверты» (конверты) и таким образом впервые применены знаки почтовой оплаты. По этому поводу один современник писал:

«… Это нововведение, чрезвычайно распространившее пересылку писем по городской почте, весьма удобно для публики, потому что избавляет корреспондентов от мелочных расчетов. Отправление письма в простом куверте может иногда замедлиться от самой ничтожной мелкой монеты, чтобы отдать за куверт пять копеек серебром, вы послали разменивать кредитный билет, но пока отыскиваете по лавкам мелкие деньги, в это время в приемном месте городской почты вынули корреспонденцию…»

С 1 декабря 1848 года у почтовых контор и в мелких лавочках появились первые почтовые ящики. Несколько позже их можно было увидеть уже во многих местах на улицах города. Сколоченные из дюймовых досок и обшитые листовым железом, они были окрашены в темно-синий цвет.

Еще через 10 лет в почтовом деле произошло новое событие. Для пересылки писем во все города страны были введены почтовые марки. И хотя официально они вводились в обращение с 1 января 1858 года, первая марка в России достоинством 10 копеек появилась в обращении уже 10 декабря 1857 года. Вскоре вышли марки достоинством в 20 и 30 копеек. А с 1 января 1872 года поступили в обращение и почтовые открытки.

В начале XVIII века наручных часов еще не существовало, а карманные и стенные были большой редкостью. Слишком мало было и часов с боем, вмонтированных в городские башни и церковные колокольни. Первые такие часы появились в Санкт-Петербурге в 1704 году — их установили под шпилем деревянной колокольни первоначальной Петропавловской церкви. В 1711 году были установлены часы и на башне Адмиралтейства, тогда еще мазанковой. Но большинство горожан узнавало время по солнечным часам, которые появились в нашем городе уже вскоре после его основания. Сооружению подобных часов Петр I придавал большое значение. В его «Портфелях», хранящихся в Центральном архиве древних актов, обнаружены собственноручные записки царя, представляющие собой специальные инструкции о том, как «мастерить такие изделия».

Верстовой столб с солнечными часами на Московском проспекте

Солнечные часы устраивались на фасадах общественных зданий, на площадях и даже на некоторых верстовых столбах, установленных вдоль дорог, ведущих в Царское Село и Петергоф. На фасадах домов мраморные плиты укреплялись вертикально. Самая ответственная деталь в этих часах — металлическая пластинка, тень от которой, перемещаясь по делениям циферблата, довольно точно определяла время.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: