Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Название:Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «СО РАН»

- Год:2010

- Город:Новосибирск

- ISBN:978-5-7692-0669-6,978-5-7692-1083-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития краткое содержание

Книга предназначена для географов, биологов, экономистов, экологов, специалистов в области природопользования, государственного управления.

Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Степные ландшафтынаибольшего площадного развития отмечены в центральной части Дархатской котловины. На других территориях местами они носят черты экстразональности и нередко включены в лесную зону, где располагаются небольшими фрагментами на склонах южной экспозиции. Растительный покров степей исследуемого района, развиваясь в условиях континентального климата при недостаточном увлажнении в период вегетации, часто разрежен, а аспект их монотонен и буроват от подсохших листьев. Примером могут служить овсянцево-тонконоговые ассоциации. Они составлены растительностью бедного флористического состава, где эдификаторами являются овсяница ленская и тонконог алтайский. Разнотравья относительно мало, и его состав ограничен полынью, луком, прострелом.

По восточному берегу оз. Хубсугул в районе р. Танын-Гол встречаются холодно-полынные и гребенчато-житняковые степи, сформированные на перевеваемых песках с типичной псаммофитной растительностью, представленной житняком гребенчатым, пырейником, остролодочником шерстистым.

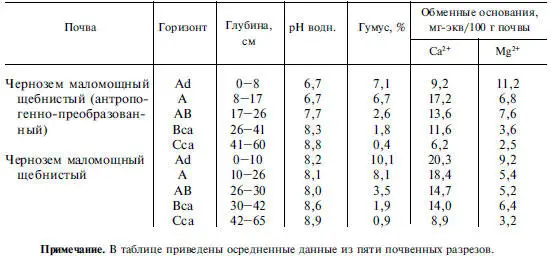

Под степной растительностью наибольшее распространение имеют черноземы маломощные щебнистые. Для них характерна относительно небольшая мощность гумусового горизонта, с содержанием гумуса 5-10 %.

При интенсивном выпасе скота в верхней части гумусового горизонта отмечена нейтральная реакция водной суспензии по сравнению с нетронутыми вблизи расположенными черноземами (табл. 4.1). На месте выпаса скота также наблюдаются разрушение дернового горизонта, уменьшение содержания гумуса, эрозия и уплотнение почв.

Таблица 4.1 Основные почвенные характеристики черноземов

В комплексе с черноземами встречаются каштановые почвы, где количество гумуса в горизонте А составляет 5-11 %, а в горизонте В – 2,1–2,9 %. Реакция водной вытяжки в верхних горизонтах каштановых почв может быть ниже 7,0, а в нижних горизонтах она щелочная – 8,7. Лугово-каштановые почвы формируются в пределах развития каштановых почв в замкнутых понижениях в условиях повышенного грунтового увлажнения. Дерновый горизонт высоко гумусирован (до 24 %). Реакция водной суспензии изменяется от нейтральной в верхних горизонтах до щелочной в нижних.

Заболоченные луга и озерно-болотные комплексы ландшафтов. В прибрежной зоне оз. Хубсугул между реками Джаргалант-Гол и Мунгараг-Гол, в южной части Дархатской котловины, а также в пределах отдельных отрезков некоторых долин рек встречаются заболоченные луга и озерно-болотные ландшафты. Отгороженные прибрежным валом от основной части оз. Хубсугул мелководья являются местом гнездовий множества водоплавающих птиц. Растительность таких участков сформирована гидро– и гигрофитной флорой. Главный аспект дают соцветия горца земноводного, заросли которого издалека кажутся песочными островами среди голубой воды. Здесь также встречаются хвостник, пузырчатка малая, ряска маленькая. Участие крупных осок в сообществе незначительное, поскольку большой урон им наносит скот, объедающий колоски и листья.

Безжилково-осоковые болота занимают обширные площади в устьях рек. Здесь средообразователем является осока безжилковая, которая густо покрывает возвышающиеся над водой кочки и периодически затопляемые участки, из семейства сытевых также встречаются осока дернистая и клопоносная, пушица многоколосая, из злаков типична щучка дернистая. Разнотравье имеет очень бедный флористический состав, в котором преобладает хвощ камышковый, небольшими куртинами встречается мытник длинноцветковый, горец живородящий. Отмечено большое участие в сообществе мхов.

В долинах рек располагаются кустарниково-осоковые болота. Из кустарников типичны некоторые виды ив, которые имеют весьма специфичную форму кроны, напоминая деревья африканской саванны. Бурлящие паводковые потоки полностью затопляют территорию, и высокие кусты ив оказываются погруженными в воду. Нижние ветви их отмирают, и кроны со временем приобретают вид «подстриженных» на одном уровне деревьев. Менее подвержены такому «вымоканию» курильский чай и береза низкая, образующие порой непроходимые заросли. Основным эдификатором травостоя является осока дернистая. Из злаков характерны птилагростис монгольский, щучка дернистая. Отмечены также парнассия болотная, кровохлебка лекарственная, погремок узколистный. Из мхов встречается сфагнум.

На повышенных участках низкой, средней и высокой пойм рек, дельтовых областей и конусов выноса временных водотоков формируются аллювиальные луговые почвы, для которых характерно высокое содержание гумуса (до 13 %). На нижней поверхности гальки обычно наблюдаются гумусово-железистые пленки. Реакция водной суспензии в среднем нейтральная – 7,2. В случае формирования почв на карбонатных породах рН в горизонте В составляет 8,5–8,9. Перегнойно-луговые (глееватые) почвы формируются под луговыми заболоченными ландшафтами в условиях дополнительного притока влаги. Обычно в нижней части профиля выделяется глееватый горизонт, реже – глеевый. Вместе с этими почвами в пониженных элементах рельефа встречаются лугово-болотные почвы с оторфованным и ярко выраженным глеевым горизонтом. Содержание гумуса в горизонте А варьирует от 6,9 до 9,1 %, а рН вниз по профилю почв снижается от 7,5 до 6,4. Кроме того, встречаются аллювиальные дерновые слоистые почвы, характеризующиеся прерывистым гумусонакоплением. Эти почвы имеют слабокислую и нейтральную реакцию водной вытяжки (5,9–7,0). Содержание гумуса в органоминеральном горизонте варьирует в пределах 3–6 %, а в дерновом его величина может достигать 10 %. Аллювиальные болотные почвы распространены в глубоких переувлажненных понижениях на пойме или в зарастающих водоемах. Оглеение здесь стойкое, в виде сизых тонов окраски, начинается с поверхности почвы и прослеживается до водоносного горизонта. По результатам химического анализа рН в горизонте АВ составляет 4,2–5,1. При периодическом привносе карбонатного аллювиального материала в период паводков и подстилания карбонатными породами для почв характерна щелочная реакция водной вытяжки (от 8,3 до 8,6). В данном случае луговые и болотные почвы определяют как карбонатные. Содержание гумуса в горизонте АВ варьирует от 4,2 до 5,1 %.

На распределение современных ландшафтов этой территории решающее влияние оказали характер горного рельефа, контрастность климатических и мозаичность почвенно-грунтовых условий. Кроме того, большое давление испытывают ландшафты со стороны человека, особенно ярко это проявляется в днищах падей и предгорьях, где имеются заброшенные пашни и вырубленные леса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: