Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Название:Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «СО РАН»

- Год:2010

- Город:Новосибирск

- ISBN:978-5-7692-0669-6,978-5-7692-1083-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития краткое содержание

Книга предназначена для географов, биологов, экономистов, экологов, специалистов в области природопользования, государственного управления.

Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, в Дархатской, Хубсугульской и Тункинской котловинах и их горном обрамлении выделяется пять высотных поясов – нивальный, гольцовый, подгольцовый, горно-лесной и горно-лесостепной. В высокогорном поясе отмечается присутствие различных типов высокогорных ландшафтов Северного полушария: горно-тундровых, свойственных полярным тундрам, альпийско-луговых – горам Европы и дерновинно-луговых, характерных для Центральной и Средней Азии. Горно-лесной пояс, самый развитый в Тункинской котловине и представленный широким разнообразием древесных растительных сообществ, в монгольских котловинах претерпевает постепенную редукцию как по ширине, так и по формационному составу растительности. Горно-лесостепной пояс наиболее выражен в Дархатской и Хубсугульской котловинах. Здесь отмечены черты чередования леса и степи в наиболее подходящих для них условиях, наблюдается сильная инверсия ландшафтов, а также внедрение в него типичных зональных монгольских степей.

По результатам работ 2003–2007 гг. проведено сопоставление структуры ландшафтов, растительного и почвенного покрова котловин байкальского типа и их горного обрамления, расположенных на территории Прихубсугулья и Юго-Западного Прибайкалья. В суходольных котловинах этого региона отчетливо выражена кольцевая структура ландшафтов, обусловленная воздействием так называемого «котловинного эффекта», в результате чего среди горно-таежного ландшафта сформированы островные участки ковыльных степей на черноземах и каштановых почвах. Зачастую отмечается резкая контрастность соседствующих ландшафтов, связанная со сложной орографией юго-западного фланга Байкальской рифтовой зоны и, как следствие, спецификой климата (характер распределения атмосферных осадков, температур и т. д.), а также с особенностями геологического строения. В настоящее время многие ландшафты котловин Северной Монголии вследствие перевыпаса являются более нарушенными, чем ландшафты аналогичных котловин в России.

Формирование современной структуры ландшафтов и в том числе растительного и почвенного покрова на трансграничной территории Прихубсугулье – Юго-Западное Прибайкалье происходит в условиях воздействия на них различных природных факторов, а также антропогенных нагрузок. Бессистемное использование под выпас степных ландшафтов с чрезмерной нагрузкой и рекреационная деятельность человека ведут к значительным нарушениям структуры и продуктивности растительных сообществ, механическому разрушению дернины и уплотнению верхнего горизонта почв, микротеррасированию склонов и закочкариванию. Подавляющее большинство пастбищ и мест туристической деятельности человека в настоящее время представляют собой сложное сочетание в различной степени нарушенных участков.

Антропогенные нагрузки на ландшафты в Хубсугульской и Дархатской котловинах сравнительно с ландшафтами в котловинах байкальского типа на территории Юго-Западного Прибайкалья различаются интенсивностью воздействия (перевыпас). Поэтому природопользование данного района должно быть рациональным, с учетом природных условий и традиций местного населения. Главный вид землепользования на данной территории – естественные, главным образом степные, пастбища (более 80 %), занятые степными, лугово-степными и луговыми формациями растительности на черноземах, каштановых, лугово-каштановых и луговых почвах. Почвы котловин байкальского типа, расположенных на территории Северной Монголии, отличаются маломощностью, щебнистостью и укороченным профилем.

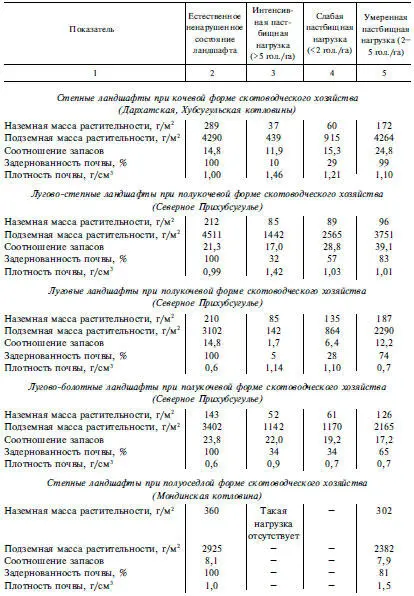

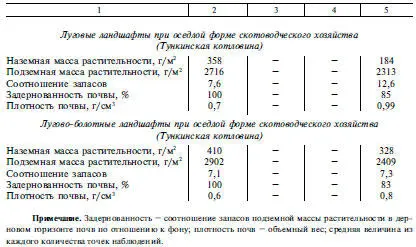

Влияние выпаса на продуктивность растительных сообществ и некоторые свойства почв изучалось путем сравнения нарушенных и ненарушенных ландшафтов. Исследования проводились по общепринятым методикам [Агрохимические…, 1975; Титлянова, 1988; и др.] с учетом требований ГОСТов. Подробный анализ состояния травостоя и почвенных условий позволил определить место сообществ в дигрессионном ряду и получить качественную оценку состояния пастбищ трансграничной территории Прихубсугулья – Юго-Западного Прибайкалья. На основе разработанных критериев дана оценка современному состоянию территории и предложены рекомендации по дальнейшему использованию их под пастбища (табл. 4.2).

Таблица 4.2 Изменение показателей состояния ландшафтов трансграничной территории Прихубсугулье – Юго-Западное Прибайкалье под воздействием выпаса

Окончание табл. 4.2.

Так, при незначительных изменениях жизненного состояния растительного покрова можно говорить о слабой степени нарушенности ландшафтов. Здесь наблюдаются следы оптимального выпаса (до 2 гол./ га), отмечается уменьшение продуктивности растительной массы (до 1,6 раз), небольшое уплотнение почвы в пределах нормы (см. табл. 4.1).

Для таких ландшафтов рекомендуются мероприятия по восстановлению и сохранению их природного состояния.

Средняя степень нарушенности ландшафтов характеризуется изменением роли и соотношений доминирующих видов травостоя. Возрастает значение рудеральных и корнеотпрысковых видов. Становится заметным явное угнетение ценных кормовых растений (злаки, бобовые) и отсутствие у них генеративных побегов. Происходит уплотнение почвы (до 1,21 г/м 2), уменьшается продуктивность растительных сообществ (до 4,7 раза). Пастбищная нагрузка в данных ландшафтах составляет 25 гол./га. На таких территориях необходимо сокращать или прекращать выпас скота.

При сильной степени нарушенности наблюдается разреженность травостоя, изменение флористического состава сообществ со сменой эдификаторов и соэдификаторов и уменьшение растительной биомассы. Происходит закочкаривание отдельных участков территории. При дальнейшем использовании таких ландшафтов под пастбища возможна смена коренного сообщества. Здесь наблюдаются следы интенсивного выпаса (более 5 гол./га) и, как следствие, уменьшение продуктивности растительной массы (до 14 раз), уплотнение (до 1,46 г/м 2) и разрушение дернового горизонта почвы. Для восстановления растительности важен частичный запрет на использование таких земель под пастбища и строгий контроль за проведением природоохранных мероприятий.

К потенциально пахотнопригодным землям на рассматриваемой территории можно отнести черноземы, лугово-черноземные, темнокаштановые, каштановые, лугово-каштановые и луговые почвы. Большая часть пашен, которых очень мало на территории Монголии, а на территории России они заброшены, расположена в зоне неустойчивого богарного земледелия. Примером могут послужить пахотные земли в среднем течении р. Хугэйн-Гол. Распашка этих почв неизбежно приводит к развитию деградационных процессов: потере гумуса, выносу мелкозема, усилению опесчаненности пахотного горизонта, снижению емкости поглощения, разрушению структуры почвы, увеличению площади выходов на поверхность карбонатного горизонта за счет его припахивания. Все это может привести к потере плодородия пахотных почв, их превращению в песчаные бесплодные земли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: