Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Название:Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «СО РАН»

- Год:2010

- Город:Новосибирск

- ISBN:978-5-7692-0669-6,978-5-7692-1083-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития краткое содержание

Книга предназначена для географов, биологов, экономистов, экологов, специалистов в области природопользования, государственного управления.

Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 6.10. Карта-схема реконструкции природопользования на территории Селенгинскою среднегорья (ок. 1800 г.) (автор – А. Н. Бешенцев).

Для исследуемой территории была характерна высокая насыщенность естественными кормовыми угодьями – сенокосами и пастбищами. Сенокосы размещались на аллювиальных и луговых заболоченных почвах. Пастбища были представлены остепненными пространствами, значительные их площади размещались на черноземных, каштановых и аллювиальных почвах. Наибольшую ценность представляли сенокосы и пастбища, расположенные в межгорных котловинах на склоновых землях. Главной формой кочевого природопользования являлся способ циклического перемещения по занимаемой территории согласно выявленным адаптивным пространственно-временным инвариантам.

При циклическом типе передвижения кочевник имеет основное стойбище – зимник, к которому ежегодно возвращался, пройдя через весеннее, летнее и осеннее пастбища. Такая форма хозяйствования определяла основную конфигурацию расселения бурятского населения, состоящего из множества мелких улусов (т. е. зимних стойбищ) и большого количества временных летников, куда и относились места кочевок в летне-весеннее и осеннее время года. При таком расселении сохранялась наименьшая нагрузка на пастбища, что способствовало быстрому их восстановлению. Территория характеризуется дисперсным расселением населения по различным ландшафтам, которое занималось отгонным животноводством, сопровождавшимся циклической формой кочевок; основные социально-экономические функции ландшафтов – селитебные, сельскохозяйственные, транзитные; фоновое природопользование – мобильное.

С вхождением забайкальских земель в Россию изменился их государственный статус. Вскоре здесь вслед за служилыми и промышленными людьми появились партии крестьян-земледельцев с наказом изыскивать удобные земли и «пахать государеву пашню». Такая политика государства способствовала распространению земледелия и стала началом транформации природных ландшафтов. Первые пашни появились около Удинского острога в конце XVII в., позже несколько рассредоточенных центров распашки возникло вверх по Селенге до г. Селенгинска. А в первой четверти XVIII в. эта территория становится одной из земледельческих баз Забайкалья [История…, 1954].

Освоение природных ландшафтов начиналось с выбора места под пашню, что в дальнейшем и определяло развитие селитьбы и дорожной сети. На выбранные пригодные земли составлялись описи и планы. Пашни в основном заводились на свободных землях, вблизи рек и ручьев. Переселенцы лесостепной полосы подыскивали поляны, чтобы уменьшить необходимость расчистки леса. Наиболее освоенными районами были долины рек Чикой и Хилок. В 50-60-е гг. XVII в. до Забайкалья докатилась волна переселенцев из числа старообрядцев. Они образовали крупнейшую земледельческую базу Забайкалья – Мухоршибирскую, Куналейскую, Тарбагатайскую волости (рис. 6.11).

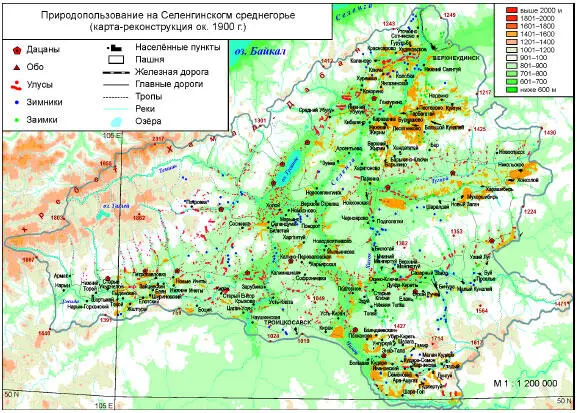

Рис. 6.11. Карта-схема реконструкции природопользования территории Селенгинского среднегорья (ок. 1900 г.) (автор – А. Н. Бешенцев).

По мере продвижения русских переселенцев по территории бассейна оз. Байкал создавались постоянные населенные пункты вдоль крупных речных артерий, таких как Селенга с ее притоками Чикой, Хилок и Джида. Появление русских ознаменовало формирование регулярной системы сухопутного и водного транспорта, возникновение постоянных селитебных комплексов. В 1666 г. появилось Удинское зимовье (с 1690 г. – город) и Селенгинский острог (с 1685 г. – город). Как правило, около острогов, под их защитой, возникали заимки острожных жителей, а затем и отдельные хутора, которые со временем образовывали одну слободу. В первой половине XVIII в. появляются заимки в бассейнах рек Чикой и Хилок. В середине XVIII в. уже упоминаются большие села Бичура, Верхний Жирим, Хонхолой, Никольское, Дунгуй, Жарниково, а также вотчины Троицко-Селенгинского монастыря – Куналейская, Буйская, Хритоновская, Еланская. Основную хозяйственную деятельность русского населения составляло земледелие, скотоводство для них было вспомогательной отраслью хозяйства.

Динамика природопользования. Изначально системы расселения русских формировались путем строительства крупных деревень по европейскому стилю с линейной поселковой формой расселения, с центром, где, как правило, располагалась церковь, а затем и школа. Для каждого населенного пункта был характерен определенный комплекс сельскохозяйственных угодий, прежде всего пахотных, и лишь отчасти сенокосных и пастбищных.

В начале 1930-х гг. число кочевых и полукочевых хозяйств составляло в Селенгинском аймаке 510 и 8130 соответственно, в Кяхтинском – 3557, Закаменском – 670 и 1350. Отмечалась достаточно высокая плотность улусов по территории аймаков: от 10 до 20 хозяйств на зимниках представляли улусы.

Кардинальные изменения в системе расселения произошли в период коллективизации единоличных хозяйств в разные формы – коммуны, сельхозартели, ТОЗы, ТОУСы и колхозы. Так, к 1930 г. удельный вес коммун составлял 74,9 %, артелей – 18,6, ТОЗов и ТОУСов – 6,5 %. В Селенгинскоми Кяхтинском аймаках Южной Бурятии доля коммун составляла, соответственно, 84,6 и 42,5 %, сельхозартелей – 14,1 и 36,9 %, ТОЗов и ТОУСов – 1,3 и 20,6 %. Такие формы хозяйствования в условиях обобществления земли и скота предусматривали необходимость перевода кочевых и полукочевых хозяйств на оседлость. Такая политика позволила уже к 1931 г. осуществить перевод 800 хозяйств в Селенгинском и 600 в Закаменском аймаках.

Для хозяйственных центров образовывающихся колхозов в некоторых случаях строились новые населенные пункты, в основном эти центры размещались в крупных, уже существующих улусах и деревнях, пригодных для постоянного жительства значительной части населения.

Процессу оседания предшествовало всестороннее обследование местности, намечаемой под будущие центры колхозов, при котором главное внимание уделялось: наличию источников воды; рельефу местности; отсутствию различных эпизоотических заболеваний; размерам территории для размещения жилой и производственной зон; расстояниям до аймачного центра. На значительной части рассматриваемой территории сохранилась мелкоселенная сеть, состоящая из центральных усадеб бывших малых колхозов, удаленных от современных центров до 30–40 км; их жителей не успели сселить во время проведения всей этой компании.

Как известно, в начале века на исследуемой территории имелось 740 мелких улусов, 380 крупных (с площадью селитьбы около 400 км 2), с наибольшей концентрацией вокруг дацанов, и 124 русских населенных пункта. Создание крупных бурятских населенных пунктов привело к перестройке дорожной сети, появлению главных и второстепенных путей. Наибольшее число главных дорог появилось на месте изгородей, до того отделявших угодья разных родов. Уменьшилась густота дорог, особенно на открытых участках, значительно сократилось число пешеходных троп. Большое значение приобрели главные транзитные дороги, особенно через перевалы. Изменение рисунка расселения населения в этот период обусловлено также строительством железнодорожной магистрали Улан-Удэ-Наушки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: