Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Название:Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «СО РАН»

- Год:2010

- Город:Новосибирск

- ISBN:978-5-7692-0669-6,978-5-7692-1083-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития краткое содержание

Книга предназначена для географов, биологов, экономистов, экологов, специалистов в области природопользования, государственного управления.

Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В дальнейшем основополагающим фактором в упорядочении здесь сельского расселения и формировании современной конфигурации расселения стала политика укрупнения сельских населенных пунктов, проводимая повсеместно в стране с конца 1950-х-начала 1960-х гг. Ее цель – концентрация сельского населения, создание для него нормальных условий жизни, труда и отдыха. Однако последствия такой политики усилили неравномерность развития разных категорий поселений.

Поселения с большей людностью являются многофункциональными, в них имеются широкие возможности для производственного и непроизводственного развития, выше уровень обеспеченности социальными услугами, в первую очередь школами и медицинскими учреждениями. Обострилась дифференциация поселений по социально-экономическим предпочтениям, появились пункты с отрицательной (36) и с положительной динамикой численности населения (53), исчезло еще 20 населенных пунктов.

В целом процесс расселения на изучаемой территории чрезвычайно консервативен: поселение, возникнув в определенном месте, сохраняло тенденцию к существованию в течение длительного исторического периода, видоизменяясь под влиянием различных социально-экономических факторов. Поэтому ожидается сохранение сложившихся систем расселения Южной Бурятии при дальнейшем развитии межселенной транспортной сети.

До вхождения Забайкалья в Россию ландшафты исследуемой части бассейна подвергались внешнему воздействию главным образом при пастьбе скота, так как земледелие у коренного населения было слабо распространено, к тому же оно концентрировалось в пределах локальных увлажненных местностей. Распашка земель проводилась в урочищах, для которых проявление эрозионных процессов было нехарактерным. Доказательством этому служит сохраняющаяся в течение столетий пахотная форма землепользования вблизи старинных сел.

Земледельческая колонизация развернулась с низовьев Селенги вверх по рекам Уда, Хилок и Чикой. Вначале переселенческий фонд составлял 33 750 дес. земли, затем он увеличился. Возрастание притока переселенцев объяснялось вводом в действие в 30-40-х гг. XVII в. Сибирского тракта. От Верхнеудинска тракт делился на две ветви, идущие на восток и юг. Сибирский тракт позволил переместить широтные экономические связи Сибири к югу, в более ценные для сельского хозяйства лесостепные районы, способствовал их скорейшему заселению и освоению.

Усиленное заселение края привело к созданию здесь развитого земледельческого хозяйства и одновременно внесло изменения в старые отрасли местного хозяйства. В зависимости от природных и экономических условий, в частности, от плодородия почвы, близости к русским земледельческим селениям и рынкам, развитие земледелия в разных бурятских аймаках происходило неравномерно. Среди забайкальских бурят хлебопашеством занималась лишь одна треть населения: «всего в бурятских ведомствах Забайкалья было засеяно в 1834 году 34 164 десятины» [История…, 1954]. Буряты возделывали в основном зерновые культуры (ярицу, пшеницу), а также в незначительных размерах огородные культуры (картофель, овощи).

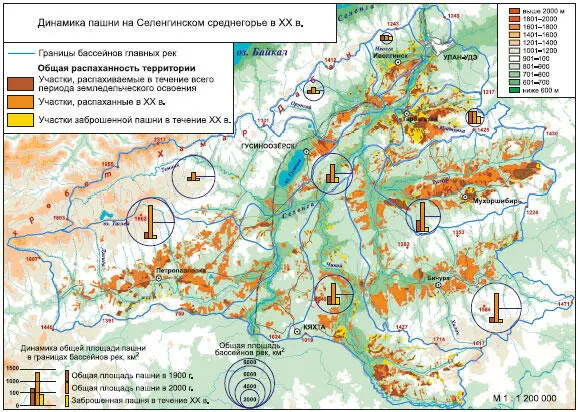

Освоение целинных и залежных земель привело к большим сдвигам в сельском хозяйстве и сильному расширению посевных площадей. Анализ разновременных картографических источников (рис. 6.12) показывает, что наибольшие площади были распаханы в 1958–1972 гг.

Рис. 6.12. Карта-схема динамики площадей пашни на территории Селенгинского среднегорья в XX в. (автор А. Н. Бешелев).

Всего за 1954–1975 гг. на рассматриваемой территории распахано 514 тыс. га новых земель, в том числе в 1954–1960 гг. – 332 тыс. га, или 65 % целины [Шмулевич, 1985]. В Джидинском районе распахано 81 тыс. – га, Мухоршибирском – 46 тыс., Селенгинском – 38 тыс., Кяхтинском – 34 тыс., Хоринском – 29 тыс., Бичурском – 28 тыс., Кижингинском – 28 тыс., Улан-Удэнском – 23 тыс., Заиграевском – 21 тыс. га. В результате освоения новых земель площадь пашни в обработке во всех категориях хозяйств увеличилась на 54 %, но урожайность зерновых культур в южной части бассейна существенно не изменилась; рост производства зерна достигался преимущественно за счет расширения посевных площадей. Если в 1956–1960 гг. в среднем в год получали 311,8 тыс. т зерна с посевной площади 366,8 тыс. га, то в 1971–1975 гг. среднегодовой валовой сбор зерна с площади 542 тыс. га составил 510 тыс. т. Урожайность зерновых за эти годы повысилась с 8,5 и до 9,4ц/га.

В целом на исследуемой территории минимальные размеры ареалов пашни за 100 лет увеличились в 5 раз, средние размеры – в 3 раза, максимальные – в 4 раза. Общая площадь пашни выросла в 2 раза, а общее количество ареалов сократилось в 1,5 раза, что говорит о значительной дробности пашни и меньшей уязвимости природных ландшафтов в начале века.

Трансформация природных ландшафтов.Большинство хозяйств, распахавших и освоивших под зерновые и кормовые культуры целинные и залежные земли, достигло значительных результатов в росте производства сельскохозяйственной продукции. Однако в ряде местностей неверная оценка природных условий и сплошное распахивание равнинных территорий межгорных понижений привели к появлению эрозионных процессов, ареалов антропогенных пустынь и подвижных песков. Причем не во всех урочищах учитывалась природная сложность пространственного строения дневной поверхности в засушливых и дефляционно-опасных условиях степных понижений. Существовавшая здесь тонкая и хрупкая почвенно-растительная прослойка между мощными толщами рыхлых отложений и весьма динамичными атмосферными процессами регулировала потоки вещества и энергии в геосистемах и являлась стабилизатором их интенсивности и гарантом целостности природной среды. Изменение традиционных форм хозяйствования, с переориентацией преимущественно на растениеводство, привело к увеличению площади пахотных земель в результате распахивания именно песчаных эрозионно-неустойчивых почв.

Земледельческое природопользование требовало обширных пространственных ресурсов, что привело к сведению лесного покрова на значительной площади Селенгинского среднегорья.

С распашкой природных ландшафтов и сведением лесного покрова на рассматриваемой территории изменилась структура земельных угодий, значительно увеличилась площадь пашни, причем за счет распашки легких песчаных и супесчаных почв. В основном были распаханы пологосклоновые делювиально-пролювиальные сухостепные и равнинные террасовые песчано-супесчаные сухостепные котловинные урочища.

Сокращение площади пастбищных угодий вследствие распространения земледелия привело к интенсификации использования пастбищ и, как следствие, вызвало специфические изменения в растительном покрове ландшафтов исследуемой территории. В целом засушливые межгорные котловины оказались объектами прямого изменения характера протекающих в их биоте природных процессов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: