Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Название:Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «СО РАН»

- Год:2010

- Город:Новосибирск

- ISBN:978-5-7692-0669-6,978-5-7692-1083-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития краткое содержание

Книга предназначена для географов, биологов, экономистов, экологов, специалистов в области природопользования, государственного управления.

Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Лесные же массивы бассейнов рек Газимура, Будюмкана, Урюмкана и Урова до настоящего времени были самыми труднодоступными в бассейне Верхнего Амура. Пограничное положение этого региона с Китаем, наличие железнодорожного перехода Забайкальск-Маньчжоули», переходов Приаргунск-Эргун и Олочи-Шивэй, а также зимнего перехода Покровка-Логухэ в последние годы стимулируют развитие здесь лесной промышленности с полной ориентацией на китайский рынок.

Использование древесных ресурсов приграничных территорий бассейна Верхнего Амура ограничивается в основном лесозаготовками. Какие-либо значимые лесозаготовительные и перерабатывающие предприятия здесь из-за неоднородности лесорастительных условий, слабой освоенности, неразвитости дорожной инфраструктуры восточной части края и особенностей освоения территории отсутствуют.

С 2000 г. стали активно развиваться двухсторонние отношения между приграничными районами Забайкальского края и КНР в области лесопользования.

Организационной основой взаимодействия приграничных районов Забайкальского края и КНР в области лесопользования являются: соглашение о сотрудничестве в совместном освоении лесных ресурсов, подписанное 03.11.2000 г., а также концепция освоения и использования участков лесного фонда восточных районов Читинской области, одобренная распоряжением Администрации Читинской области от 06.07.2004 г.

В ближайшей перспективе на территории Газимуро-Заводского района планируется реализация двух крупных инвестиционных проектов – строительство новой ветки железной дороги Нарын-Газимурский Завод– Лугокан протяженностью 375 км и создание целого комплекса горнорудных и лесоперерабатывающих предприятий.

Как возможность вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых ресурсов мелкотоварной и низкосортной древесины рассматривается строительство Амазарского целлюлозного завода. Решение о реализации этого проекта неоднозначно и до настоящего времени остается на бумаге.

На 01.01.2008 г. площадь лесных участков для осуществления заготовки древесины на основании договоров аренды в Могочинском районе составила 726 тыс. га, в Газимуро-Заводском – 422, в Аргунском – 19 тыс. га.

Тенденции современной рыночной экономики, сложившейся на территории рассматриваемых приграничных районов, стремящейся к быстрому обороту вкладываемых средств, объективно несовместимы с длительным периодом лесовыращивания и экологической безопасностью лесопользования.

Правительство же КНР последовательно проводит разумную экологическую политику по отношению к своим лесам. С одной стороны, осуществляя запреты на коммерческие рубки почти на всей территории страны, вкладывает большие средства для восстановления лесов и применения современных методов хозяйствования. Так, для ведения лесного хозяйства по водосборам за первую пятилетку XXI в. потрачено 84 млрд дол. США. С другой стороны, стимулируется импорт российского «круглого леса», за счет которого развивается лесоперерабатывающая промышленность, захватывающая соответствующий сектор рынка и оставляющая регионы Сибири и Дальнего Востока в положении поставщиков сырья. Поэтому рост экспорта леса является не только стимулом для экономического роста приграничных районов, но и существенным фактором деградации лесных экосистем [Глазырина, 2003].

По экспертным оценкам, объемы реально доступной лесосеки в бассейне Верхнего Амура завышены, что легализует хищническую вырубку доступных для эксплуатации лесов. Вырубка высокопродуктивных хвойных древостоев и прежде всего сосны изымает из лесных геосистем генофонд высокопродуктивных лесообразующих пород. Уничтожение лесов на сравнительно небольших, экологически чувствительных участках приводит к нарушению гидрологического режима рек, ручьев, развитию процессов солифлюкции, наводнениям и т. д. Массовая рубка леса на водоразделах притоков р. Шилки (Чача, Черная, Нерча, Боты, Ералга, Ларьги) изменяет ее водный баланс и оказывает влияние на судовой ход реки.

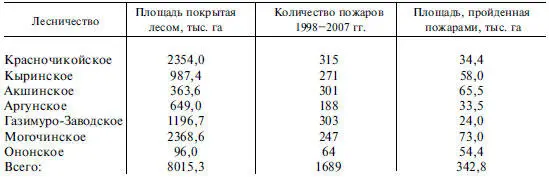

За последние десять лет в связи с продолжительным периодом засухи, незаконными рубками леса и ростом интенсивности освоения приграничных территорий увеличилось количество пожаров и площадей, пройденных огнем.

В табл. 6.25 представлены данные по количеству и площадям пожаров на территории приграничных районов за 1998–2007 гг.

Таблица 6.25 Количество и площади пожаров в приграничных лесничествах за 1998–2007 гг.

Если при сравнении учитывать площадь вырубленной для заготовки древесины, которая за десять лет в лесничествах приграничных районов составила около 100 тыс. га, то сгорело в 3,5 раза больше. Проблема пожаров с ростом освоения и увеличения транспортной доступности приграничных территорий резко обостряется. Не менее важными проблемами лесопользования приграничных районов являются проблемы лицензирования экспорта лесных ресурсов, планирования и инвентаризации (оценка лесных ресурсов; обоснование расчетной лесосеки на основе рентной оценки лесных участков, оптимизация в соотношение видов пользования).

Природоохранное лесопользование

Приоритет природоохранных функций лесной растительности в природных экосистемах приграничных территорий определяется их территориальной расположенностью. Леса Красночикойского района входят в буферную зону оз. Байкал. Лесные экосистемы Кыринского, Акшинского, Аргунского, Нерчинско-Заводского районов расположены в бассейне Верхнего Амура и являются смежными между горными североазиатскими лиственничными геосистемами ограниченного и редуцированного развития в зоне недостаточного теплообеспеченияти и степными центральноазиатскими геосистемами зоны недостаточного увлажнения [Ландшафты… 1977]. Их отличает невысокий природно-ресурсный потенциал, неустойчивость гидроклиматических режимов, неравномерное временное и пространственное распределение тепла и влаги, гравитационная и тепловая неустойчивость твердого фундамента. Лесные ландшафты пространственно несплошные, разобщенные смежными природными комплексами и, как следствие, неустойчивые к внешним антропогенным процессам [Напрасников, 2003].

Нарушение лесного покрова (вырубки, пожары) ускоряет развитие «прогрессивных элементов» – процессов, к которым ландшафт подготовлен в силу естественных тенденций развития: заболачивание, деградация многолетней мерзлоты, оврагообразование, остепнение.

Водорегулирующая роль лесного покрова в лесостепных ландшафтах бассейна Верхнего Амура с чередованием засушливых и влажных циклов очень велика. Модуль коэффициента стока многоводных и маловодных лет в бассейне Верхнего Амура колеблется от 2,29 (46,7 км 3) до 0,38 (7,7 км 3) [Чечель, 1991]. Поэтому обоснование степени использования древесины в бассейнах всех притоков должно основываться с учетом водорегулирующих свойств лесного покрова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: