Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Название:Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «СО РАН»

- Год:2010

- Город:Новосибирск

- ISBN:978-5-7692-0669-6,978-5-7692-1083-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития краткое содержание

Книга предназначена для географов, биологов, экономистов, экологов, специалистов в области природопользования, государственного управления.

Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Необходимо сохранять леса, поддерживающие гидротермический режим многолетнемерзлых грунтов, который нарушается при вырубках и пожарах.

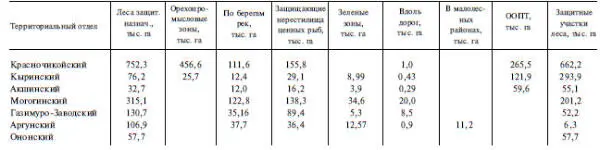

Сохранение средозащитных функций лесов характеризуется распределением площадей различных категорий лесов защитного назначения (табл. 6.26).

Таблица 6.26 Категории лесов защитного назначения на 01.01.2007 г.

Основным документом, на основе которого создается экологический каркас приграничных территорий, является эколого-географическая карта «Особо охраняемые и нуждающиеся в охране (резервные) природные территории Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа» [2005], выполненная сотрудниками ИПРЭК СО РАН, но она носит рекомендательный характер. В 2008 г. выполнено обоснование по созданию комплексного заказника «Реликтовые дубы» в междуречье Будюмкана и Газимура площадью 15 тыс. га. а в Лесном плане Забайкальского края рекомендовано создание комплексного лесостепного заказника на стыке трех районов – Нерчинско-Заводского, Калганского и Газимуро-Заводского общей площадью 70 тыс. га.

Пограничный режим в лесных участках, прилегающих к рекам бассейна Верхнего Амура, обусловил своеобразный «зеленый буфер» и сохранение природных экосистем [Симонов, 2006], но в период реформ и преобразований защищенность этой категории лесов не только ослабла, они стали активно использоваться для получения древесины.

Стратегической основой в формировании региональной экологической политики должно стать обеспечение механизмов формирования лесной экологической составляющей в структуре землепользования, а проблемы экологически ответственного лесопользования необходимо рассматривать в системе землепользования в аспекте ресурсоустройства.

Это обеспечит реальное воплощения территориальной экологической и природно-ресурсной политики на базе методологии соизмеримости ценностей экономического, социального и природного капиталов и ресурсов. Если в законодательном порядке в каждом регионе будет сформировано «зеленое ядро» экологического каркаса, отпадет необходимость в некоторых существующих нормативных требованиях к лесопользованию в коммерческих лесах [Шварц, 2003].

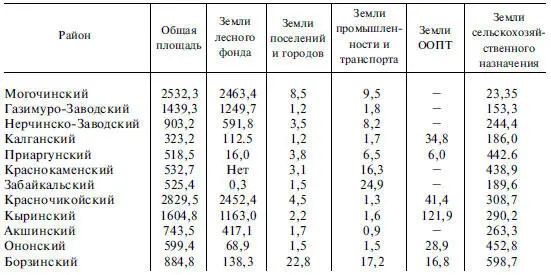

Структура землепользования (табл. 6.27) на территории приграничных районов свидетельствует, что экологическая составляющая в ней или незначительная или практически отсутствует.

Таблица 6.27 Структура землепользования приграничных районов Забайкальского края, тыс. га

Планируемое освоение сырьевых ресурсов приграничных районов определяет изменения в соотношении эксплуатационных и природоохранных лесов, так как их оптимальное соотношение является основой развития экологически ответственного устойчивого лесопользования. Переход к такому развитию не может осуществиться путем декларирования, он требует последовательности в управленческих решениях и осознанного массового участия населения в обустройстве собственной территории. Слабая информированность населения о состоянии окружающей среды, низкий уровень жизни, слабость местных инициатив, традиционное ожидание решений «сверху» усиливают порочный круг хозяйственной деградации и нарастание экологических проблем.

Глава 7

Природно-ресурсные предпосылки трансграничного сотрудничества Дальневосточного региона

7.1. Районирование природных трансграничных геосистем

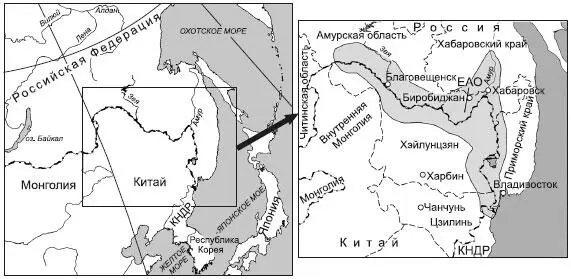

Для приграничных территорий юга Дальнего Востока и северо-востока КНР (рис. 7.1) уже осуществлялись исследования в рамках водосборных бассейнов оз. Ханка, рек Уссури, Туманная, Раздольная. Не менее интересным и целесообразным, по нашему мнению, является изучение расположенных на приграничных территориях двух стран индивидуальных и типологических трансграничных геосистем, целостных в морфоструктурном и почвенно-растительном отношениях, отражающих как зональные, так и незональные особенности дифференциации природной среды региона.

Рис. 7.1. Карта-схема приграничных территорий юга Дальнего Востока России и северо-востока КНР

Нами было проведено комплексное природное районирование приграничных территорий юга Дальнего Востока России и северо-восточных районов КНР [Ganzei, Mishina, 2002; Мишина, Ганзей, 2004]. Выявление границ таких геосистем осуществлялось с использованием двухрядной классификации геосистем В. Б. Сочавы [1972, 1978], позволяющей рассматривать территорию с позиции как типологического (геомеры), так и с позиции индивидуально-регионального (геохоры) подходов. При этом, по мнению В. С. Михеева [2001], применение двухрядной классификационной системы снимает разрыв между типологическим и региональным уровнями геосистем. Такая система обладает строгой иерархической организацией, основана на пространственно-динамических соотношениях, что очень важно при оценке экологического состояния территории, прогнозе изменений функционирования геосистем.

Иерархия таксономических единиц при районировании трансграничных геосистем соответствует классификации, предложенной В. Б. Сочавой: физико-географическая область – природная зона – подзона – провинция – округ. При этом за основной уровень анализа принята геосистема региональной размерности – ландшафтные провинции и округа. Именно на этом уровне с достаточной степенью надежности можно дать количественные и качественные характеристики структурной и функциональной организации геосистемы, оценить текущие процессы ее трансформации и тенденции дальнейшего ее развития.

На основе индивидуально-типологического районирования приграничных территорий юга Дальнего Востока России и северо-восточных районов КНР нами выделено восемь трансграничных геосистем регионального уровня (провинций), подразделенных на более мелкие природно-территориальные комплексы – округа (рис. 7.2). Их классификация приведена в ранее опубликованных работах [Ganzei, Mishina, 2002; Мишина, 2003; Ганзей, 2004]. В процессе районирования использовались сравнительно-географический, физико-географический и картографический методы. Нами применялись материалы сопоставления различных схем отраслевого и комплексного физико-географического районирования рассматриваемой территории в целом и ее отдельных частей, выполненных ранее для российской и китайской территории [Мурзаев, 1955; Ло Кай-фу, 1956; Ефремов, 1956; Хуан Бин-вэй, 1961; Зайчиков, 1964; Ливеровский, Рубцова, 1962; Пармузин, 1961; Гвоздецкий, 1968; Никольская, Тимофеев, Чичагов, 1969; Никольская, 1977; Ивашинников, 2002; и др.], а также результаты дешифрирования космических снимков Landsat-TM. Районирование было проведено на основе принципов комплексности и относительной однородности, зонально-азонального и генетического принципов [Мишина, Ганзей, 2004].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: