Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Название:Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «СО РАН»

- Год:2010

- Город:Новосибирск

- ISBN:978-5-7692-0669-6,978-5-7692-1083-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития краткое содержание

Книга предназначена для географов, биологов, экономистов, экологов, специалистов в области природопользования, государственного управления.

Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Основные рыбные ресурсы внутренних водоемов ДВР связаны с Амуром. Это вторая (после Миссисипи) по биоразнообразию река Северного полушария. Здесь обитают 104 вида рыб, из которых 18 видов считаются эндемиками. Промысловое значение имеют 36 видов рыб, из которых 25 видов представлены рыбами высокой товарной ценности – тихоокеанскими проходными лососями: осенней, в меньшей степени летней кетой, приморской и амурской горбушами, гольцом (мальмой), симой; осетровыми – калугой и амурским осетром; некоторыми видами крупного частика – щукой, сазаном, верхоглядом, сомом, толстолобиком, тайменем, ленком, сигом, амуром, желтощеком, лещом, налимом. Из мелкочастиковых рыб преобладает карась. Из полупроходных частиковых рыб присутствуют два вида корюшек – азиатская и малоротная. В Амуре обитает рыбообразное животное – минога.

В прошлом бассейн Амура был очень богат рыбными ресурсами. Но в результате чрезмерно интенсивного вылова и резкого ухудшения условий существования во второй половине XX в. (строительство Зейской ГЭС, интенсивные рубки леса и пожары в поймах нерестовых рек, загрязнение водоемов промышленными, сельскохозяйственными и другими стоками и отходами) рыбные ресурсы здесь сократились многократно, несмотря на ряд ограничений и даже запретов на вылов. В бассейне Амура в 1990-е гг. по сравнению с началом XX в. уловы осетровых снизились более чем в 11 раз (с 1,2 до 0,1 тыс. т), лососевых – в 7–8 раз (с 78,0 до 10,0 тыс. т), частиковых – в 30–40 раз (с 17,0 до 0,5 тыс. т). В настоящее время сложилась реальная угроза полного уничтожения осетровых рыб и утраты промыслового значения лососевых. Продуктивность амурского лососевого стада с начала его активного освоения уменьшилась почти в 100 раз, сократился ареал размножения. Если раньше кета по Амуру поднималась почти на 3 тыс. км, то сейчас – едва на 1 тыс. км.

Озера распространены неравномерно, крупных озер мало, наибольшее – Ханка (площадь 4190 км 2, из них 3030 км 2на российской территории).

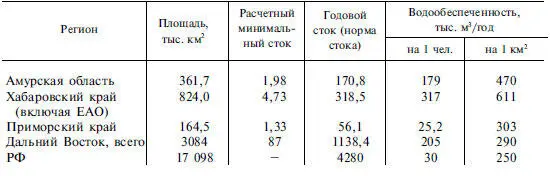

В целом южные и юго-западные районы Дальнего Востока обеспечены достаточным количеством водных ресурсов для разнообразной хозяйственной деятельности (табл. 7.10). Однако богатейшие водные ресурсы региона распределены по его территории крайне неравномерно. Наименьшая удельная водообеспеченность (в расчете на одного жителя) наблюдается в Приморском крае, где она в 3–7 раз ниже средних показателей по региону. Реальный дефицит пресных вод отмечается в отдельные годы и в некоторых локальных узлах крайнего юга Приморья и Хабаровского края.

Таблица 7.10 Оценка водно-ресурсного потенциала территории Дальнего Востока, км 3/год

По условиям для организации водопользования территория российского Дальнего Востока оценивается следующим образом.

Амурская область.Территория области сформирована на 90 % речными бассейнами 1-го и 2-го рангов, характеризующимися крайне неблагоприятными условиями для организации водопользования, т. е. невозможностью изьятия стока без зарегулирования. Наиболее остро проблема может проявиться в будущем в бассейне р. Аргунь, и без того засушливой территории; имеются реальные планы КНР по переброске 30 % стока р. Хайлар (исток р. Аргунь) в оз. Далайнор. Однако в районах, на территории которых находятся основные русла рек Амур и Зея с большими объемами транзитного стока, существенно лучше ситуация с водопользованием; кроме того, есть возможности для развития водоемких производств. Особо внимания требует отдельная проблема загрязнения стока р. Амур ниже впадения р. Сунгари.

Хабаровский край.На территории края в основном представлены водосборы 2-го ранга, неблагоприятные для условий водопользования в естественном состоянии, хотя характеризующиеся более высокой общей водоносностью, чем в Амурской области, но с такой же неустойчивостью гидрологического режима. Положение существенно улучшается в районах с большими обьемами транзитного стока основного русла рек Амур и Хор.

Приморский край.В крае преобладают водные бассейны 1-го и 2-го рангов. Удовлетворительные условия для водопользования имеются только в северных районах края – за счет достаточных объемов стока рек Б. Уссурка, Бикин и транзитного стока р. Уссури. Наиболее остра проблема для Владивостокской городской агломерации, так как возможности зарегулирования местных рек уже использованы, и остается только привлекать подземные источники и источники бассейна оз. Ханка, вследствие малой водоносности местных рек.

Топливно-энергетические ресурсы

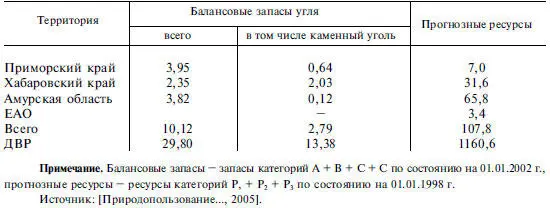

Уголь – традиционный энергоноситель для рассматриваемых территорий ДВР. Выявленная ресурсная база угля достигает здесь почти 30 млрд т (табл. 7.11). Но высокие геологические оценки запасов угля не трансформируются в столь же значительные кондиционные ресурсы. Например, фонд, находящийся на балансе действующих предприятий, менее чем на 40 % относится к категории высокотехнологичных ресурсов.

В структуре суммарных запасов преобладают бурые угли – 72,4 %, на долю каменных приходится 27,6 %. Основная часть суммарных запасов бурых углей среди приграничных районов Дальнего Востока, имеющих общую границу с КНР, сосредоточена в бассейнах и месторождениях Приморского края и Амурской области. Наибольшими запасами каменных углей располагает Хабаровский край (табл. 7.11).

Таблица 7.11 Балансовые запасы и прогнозные ресурсы угля административных территорий Дальнего Востока, имеющих общую границу с КНР, млрд т

В Амурской области наиболее крупным месторождением бурого угля является Свободненское, в Хабаровском крае – Ургальское, Хабаровское, Литовское, Базовское и Кухтийское, в Приморском крае – Партизанский, Раздольненский и Угловский бассейны, Шкотовское, Павловское, Бикинское, Реттиховское, Хасанское и другие месторождения. К перспективным месторождениям, которые могут обеспечить существенный прирост добычи угля, относятся Ерковецкое буроугольное и Огоджинское каменноугольное в Амурской области, Ургальское каменноугольное в Хабаровском крае, Бикинское и Павловское (оба буроугольные) в Приморском крае. Все эти месторождения (кроме основных запасов Ургальского бассейна) пригодны к открытой добыче, находятся в разной стадии освоения и проектной изученности.

Потенциальными ресурсами нефти и газа обладают почти все субрегионы ДВР, однако объемы их невелики (табл. 7.12).

Таблица 7.12 Запасы и ресурсы нефти и природного газа на Дальнем Востоке на 01.01.2002 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: