Рудольф Баландин - 100 великих загадок географии

- Название:100 великих загадок географии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4484-8462-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Баландин - 100 великих загадок географии краткое содержание

О ста самых известных загадках географии рассказывает очередная книга серии.

100 великих загадок географии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дадим волю фантазии. Предположим, в материальных телах присутствуют частицы и античастицы – носители отрицательного и положительного электрического заряда (в этом нет ничего невероятного). При радиоактивном распаде атомов некоторые из них освобождаются и взаимодействуют, излучая энергию вакуум-эфира.

Во всех телах, если они не охлаждены до абсолютного нуля, движутся атомы, элементарные частицы. Некоторые из них могут на больших скоростях сталкиваться и превращаться в энергию. Чем сильней сжато вещество при ударе или давлении, тем больше вероятность таких столкновений, а значит, больше выделяется тепла…

Это не более чем предположение. В современной физике, чтобы избавиться от противоречий, придумана мнимая частица фонон . По форме это удобно, а по сути ничего не объясняет. Тоже – всего лишь предположение…

Итак, у земной поверхности взаимодействуют воздух, вода, твёрдые минералы, коллоиды, живые организмы. Они объединёнными усилиями «впитывают» лучистую энергию Солнца, переводя её в земные процессы. Наиболее подвижна атмосфера, менее подвижны природные воды, наиболее «медлительна» земная кора. Но и она благодаря своим движениям получает долю этой энергии, разряжая её на значительных глубинах под огромным давлением.

Из всех видов энергии, действующих на Земле (радиоактивный распад, замедление и ускорение вращения планеты, космические лучи) абсолютное первенство остаётся за лучистой энергией Солнца.

Земная кора или…

В науках немалую путаницу вносят неточные названия. Некоторые из них сохраняются с далёкого прошлого и противоречат современным знаниям. Слово «атом» переводится с греческого как «неделимый», хотя давно известно, что это не так. Есть сложная система частиц, называемых элементарными, но из них только фотон можно считать элементарным, да и то это скорее часть волны света, а не частица. Выделяют частицы и античастицы, хотя они совершенно одинаковы, отличаясь только знаком электрического заряда.

Издавна земная кора считалась, на первый взгляд бесспорно, твёрдой надёжной опорой под ногами. В нашем восприятии воздух и вода подвижны, а земля – нечто косное, инертное, застывшее. С поверхности она покрыта более или менее толстым слоем рыхлых осадков, почв, ила. Ниже находятся прочные скалы, которые в некоторых местах выступают на земную поверхность или взрезаны речными долинами, ущельями.

Однако жители сейсмических или вулканических районов знают на собственном опыте, что впечатление о незыблемой каменной тверди обманчиво. Она способна дрожать или извергать из своих недр массы пара, пыли, расплавленной магмы.

Многие учёные прошлого предполагали, что ниже нескольких десятков километров горные породы становятся расплавленными, вязкими или пластичными. Сверху эти раскалённые расплавленные массы покрыты застывшей коркой. Отсюда и пошло название: земная кора.

Это предположение не подтвердилось. С помощью сейсмографов (от греческого «сейсмос» – «колебания») геофизики стали исследовать свойства глубинных горных пород, улавливая отражённые от них колебания при землетрясениях или взрывах. Выяснилось, что на больших глубинах залегают чрезвычайно плотные и прочные каменные массы, а не расплавы.

Интересные сведения были получены при сейсмическом зондировании земных недр. Плотность горных пород с глубиной сначала растёт, затем уменьшаться, снижается и вязкость. Этот слой назвали астеносферой (от греческого «астенос» – «слабый»). Он располагается, местами прерываясь, в интервале глубин от 50—100 км (кровля) до 150–250 км (подошва).

О существовании астеносферы геологи догадывались ещё в начале ХХ века, и термин появился до того, как доказали существование этого слоя. Залегающие выше его кристаллические толщи по-прежнему именуют земной корой. Вместе с астеносферой земная кора образует литосферу (в переводе – каменную оболочку).

И это название тоже не вполне отвечает реальности: каменные массы находятся и глубже, в мантии планеты. По своей плотности они ещё более «каменисты», прочны, чем земная кора. Но так уж принято, термин вошёл в научный обиход, и с этим приходится считаться.

Наиболее напоминают инертную заскорузлую кору давно сформированные континентальные участки пониженной геологической активности (платформы). Здесь астеносфера тонка и залегает глубоко. Под геологически активными зонами она расслаивается на несколько частей и поднимается выше к земной поверхности. Под океанами астеносфера наиболее мощная (в особенности под срединно-океаническими хребтами).

Наиболее подвижна, изменчива именно та каменная оболочка, которую принято называть земной корой. Здесь постоянно накапливаются осадочные породы, поднимаются горы, работают вулканы, перемещаются моря, идёт химическое преобразование горных пород, сминаются в причудливые складки слоистые толщи.

Разве это кора? Нет, «земная кожа» («литодерма», если употреблять греческие слова). Возможен другой вариант: «литомембрана». Но и это не вполне подходит… Создать удачный научный термин – задача непростая. Над ней могли бы задуматься специалисты.

Короче говоря, на кору эта каменная оболочка планеты не похожа. В ней идёт активный обмен веществ с участием природных вод, воздуха и живых организмов. Полный круговорот веществ в литосфере по нашим обыденным меркам происходит чрезвычайно медленно, в масштабах миллионолетий. Для планеты, существующей миллиарды лет, такие сроки невелики.

Какими бы ни были убедительными наши доводы, вряд ли надо настаивать на том, чтобы земную кору переименовали в земную кожу. Точность точностью, но приходится уважать традиции.

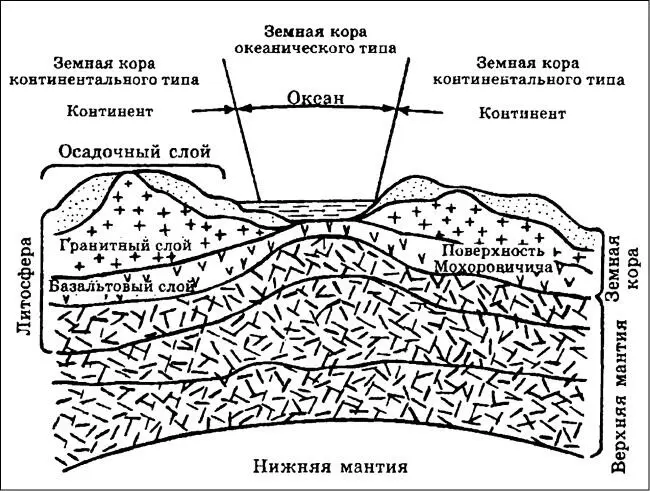

Представлена земная кора осадочными слоями, магматическими и метаморфическими (преобразованными в горниле недр) толщами. Плотность её 2–3 т/м 3; толщина под океанами – 5—15 км, под континентальными равнинами – 30–40 км, а в горных странах – до 85 км.

Границу коры и лежащей ниже мантии открыл в 1909 году югославский геофизик Мохоровичич, наблюдая отзвуки Балканского землетрясения. С тех пор она называется поверхностью Мохо (Мохоровичича). Подстилается земная кора, как мы знаем, слоем пониженной вязкости – астеносферой. Вместе с земной корой она образует литосферу, залегающую до глубин 200 км.

Одна из схем строения литосферы

Ниже поверхности Мохо приборы отмечают резкую смену плотности или удельного веса каменных масс: с 3,2 до 4,6 т/м 3. Отсюда начинается мантия Земли. Земная кора состоит преимущественно из кремния (силициума) и алюминия. Её кратко называют – сиаль. В мантии преобладают, как предполагается, кремний и магний (сима).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: