Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

4. Палеобиогеография

На протяжении всего мезозоя в северном полушарии существовала климатическая зональность. В приэкваториальной части находился тропический климатический пояс (биогеографическая надобласть Тетис-Панталасса) со среднегодовыми температурами 25–30°С. Ближе к северу, примерно до 45–50°с.ш. располагался субтропический пояс (Перитетис), а севернее этого пояса размещалась умеренно-теплый бореальный климатический пояс (Панбореальная биогеографическая надобласть). В приполярных областях преобладал климат умеренный до прохладного. Однако никаких ледовых покровов не существовало. Об этом свидетельствуют данные биогеографии и седиментологии. В высоких палеоширотах, помимо свойственных умеренным климатическим зонам животных и растений, обитали отдельные роды и виды, характерные для субтропических и даже тропических областей. Например, в осадках раннетриасовых морей на севере Сибири найдены тропические растения Pleuromeya, а на протяжении всего мезозоя в морях на территории севера Евразии, примыкавшей к северному географическому палеополюсу, совместно с бореальными (умеренно теплолюбивыми) периодически обитали субтетические (субтропические) и тетические (тропические) моллюски (аммониты и двустворчатые) ( Захаров и др., 1996; Захаров, Рогов, 2003; Zakharov, 1994 ).

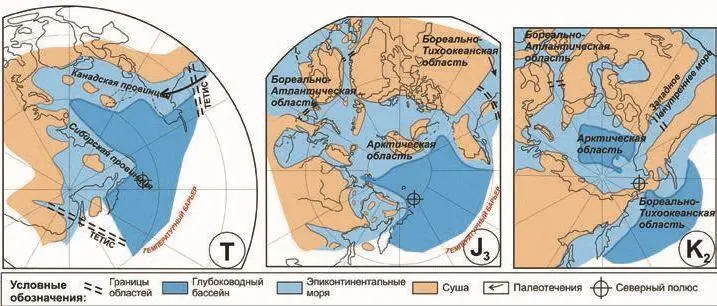

Арктический регион по биогеографическим признакам: ареалам эндемичных таксонов и относительно низкому таксономическому разнообразию морских беспозвоночных уже в раннем триасе обосабливается в биохорему высокого ранга. Эта тенденция усиливается со временем. Ярким примером могут служить бореальные аммоноидеи, которые по родовому разнообразию в раннем и среднем триасе в 1.5–3 раза уступали тетическим, а в позднем – на порядок ( Дагис и др., 1979 ). Бореальная палеобиогеографическая область охватывала районы Северо-Восточной Азии, современных островов Арктики, Арктической Канады, Неваду и Британскую Колумбию. На протяжении всего триаса отмечаются сильные флуктуации биоты как в пределах Бореальной области, так и ее окраин. Тем не менее, уже в конце инда и отчетливо в оленеке происходит дифференциация морских беспозвоночных по обе стороны Арктического бассейна: североамериканской и восточноазиатской. В пределах арктической акватории и Северной Пацифики в течение триаса обособляются две биогеографические провинции: Сибирская и Канадская ( Дагис и др., 1979 ). Хотя южные границы Панбореальной надобласти ( Клец, 2008 ) перемещались в широтном направлении, ее существование в течение триаса подтвердилось на основе изучения разных групп фауны: головоногих, двустворчатых моллюсков, брахиопод, конодонтов, фораминифер ( Константинов, 2008; Клец, 2008 ). Результаты биогеографического изучения моллюсков позволили обосновать присутствие Южноанюйского океана в пределах Арктики, как барьера в обмене моллюсками между Сибирской и Канадской провинциями ( Захаров и др., 2002 ).

В юрском периоде в пределах Панбореальной биогеографической надобласти уже с ранней юры (позднего плинсбаха) четко выделяется Арктическая биогеографическая область ( Сакс и др., 1971 ). Критериями ее выделения послужили обнаруженные в разрезах юрских отложений на северной окраине Евразии и островах Северного Ледовитого океана эндемичные таксоны моллюсков (аммонитов, белемнитов, двустворчатых, гастропод), брахиопод, простейших (фораминифер, радиолярий). Кроме того, перечисленные типы и классы беспозвоночных отличались в Арктике существенно более низким таксономическим разнообразием семейств и родов, чем представители тех же крупных единиц в более южных акваториях Панбореальной надобласти ( Захаров и др., 2003 б ). В пределах Арктической области на основе закономерностей дифференциации биоты выделены провинции: Уральско-Гренландская, Северо-Уральская (с территорией Западной Сибири), Северо-Сибирская, Чукотско-Канадская ( Сакс и др., 1971 ). В более поздних работах тех же авторов число провинций и их площади варьируют у специалистов по разным группам фауны. Однако следует заметить, что характер географической дифференциации морских беспозвоночных коренным образом отличался от такового триасового периода. По таким ключевым группам, как аммониты, двустворки, фораминиферы, не установлены различия в составе биот североамериканских и североазиатских эпиконтинентальных бассейнов. Этот факт свидетельствует об отсутствии барьеров в перемещении фауны на пространствах Арктического бассейна. Следовательно, в юрском периоде нет оснований для реконструкции Южноанюйского «океана», пересекавшего Арктику в триасе. Остатки океанической впадины сохранились, возможно, лишь в причукотской и приаляскинской площадях (рис. 6).

Рис. 6. Реконструкция Южно-Анюйского океана в триасе и юре и Амеразийского бассейна в позднем мелу по палеобиогеографическим данным (Захаров, 2005, с дополнениями).

Результаты геологических исследований на Новосибирских островах, проведенные в течение МПГ 2007–2008, показали, что в западном направлении от этой глубоководной впадины в сторону современного моря Лаптевых в волжском веке и начале мелового периода проходили глубокие троги, заполнившиеся большим объемом терригенных осадков, вынесенных турбидитовыми потоками ( Кузьмичев и др., 2009 ). В соответствии с палинспастическими реконструкциями соединение Пацифики с арктическим бассейном прервалось в раннем мелу. Палеобиогеографические данные не противоречат этому заключению, хотя время закрытия морского прохода оценивается по-разному. Тектонисты, преимущественно, предполагают, что это случилось в апте-альбе, а палеонтологи – в конце готерива-барреме. Баррем является геократическим периодом в истории Арктики.

Вследствие панарктической регрессии баррема морской бассейн мелового периода начал формироваться лишь в позднем апте. В альбском веке морской бассейн, судя по распространению отложений этого времени, покрывал острова и материковые окраины североамериканского и азиатского континентов ( Ершова, 1983; Захаров и др., 2000 ). Альбские моллюски довольно однородны на всей этой территории, что не дает повода для биогеографического дробления Арктической провинции, которую выделил Х. Оуэн по географическим особенностям в распространении аммонитов ( Owen, 1984 ). В позднем мелу В.Н. Сакс (1976) предложил повысить ранг арктических акваторий до уровня области. Этот вывод основывался на таксономической бедности позднемеловой арктической фауны и отсутствии крупных групп морских беспозвоночных, населявших южные моря. Такой же аргумент приводят сторонники выделения Арктической биогеографической области в наши дни. Позднемеловая биота, населявшая эпиконтинентальные моря по периметру арктической акватории, была довольно однородной. Среди макрофоссилий этого возраста преобладают остатки моллюсков: двустворок, гастропод и, реже, аммонитов. Наиболее распространенной группой являются иноцерамы, представленные космополитными родами и видами ( Захаров и др., 2003 a, Zakharov et al., 2002 ). Биогеографическая дифференциация иноцерамид отсутствует, практически, по всем векам. В кампане и маастрихте остатки иноцерамов не обнаружены. Микрофитопланктон этого временного интервала, по-видимому, также не был дифференцирован на площади. Об этом свидетельствуют данные, полученные при анализе на микрофиотофоссилии керна скважины M0004A, пробуренной на хребте Ломоносова в 2004 г. В керне забоя этой скважины определены верхнемеловые (скорее всего сантон-кампанские) диноцисты, известные также на севере Западной Сибири ( Ким, Глезер, 2007; Backman et al., 2006; Zakharov et al., 2002 ). Свободному обмену фауной и флорой способствовали, безусловно, открытые водные пространства. Стабильное состояние основных характеристик среды поддерживали водные массы, сосредоточенные, скорее всего, на территории современной Канадской котловины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: