Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

6. Бореальный климат в мезозое

Мезозой был самой теплой эрой в фанерозойской истории Земли. В течение 180 млн. лет на нашей планете не было устойчивого ледяного покрова даже в приполярных областях. Тем не менее, существовала климатическая зональность и выявлены признаки флуктуаций поверхностного тепла и температуры вод бассейнов. Выяснение климатических процессов представляет не только фундаментальный научный интерес, но служит ключом для прогноза на поиски месторождений каустобиолитов.

Территория Восточной Арктики в мезозое располагалась вблизи северного географического полюса, который в триасе и ранней юре находился близ Беринговоморской акватории, в течение юрского периода и начале мелового постепенно смещался в арктический бассейн. По крайней мере, со средины мелового периода географический полюс располагался в пределах Арктического морского бассейна. Это заключение основано на междисциплинарных данных: палеобиогеографии морских и наземных организмов, литологии, изотопной геохимии, палеомагнитных данных и компьютерном моделировании на основе модели общей циркуляции ( Сакс и др., 1971; Палеогеография…,1983; Захаров, Рогов, 2007; Pospelova et al., 1968; Sellwood., Valdes, 2008 ). Таксономическое разнообразие во всех группах организмов падает в направлении с юга на север как в Бореально-Атлантической, так и Бореально-Тихоокеанской биогеографических областях. Этот факт установлен давно. В качестве примера приведем данные по моллюскам поздней юры – времени широкого распространения в Арктике наиболее теплых за весь юрский период вод. Так, в нижнебореальных (=суббореальных) бассейнах (Северо-Западноевропейское, Среднерусское, Тимано-Печорское, Западно-Сибирское моря) в ассоциациях кимериджских аммонитов наряду с высокобореальными Cardioceratidae обитали многочисленные и разнообразные суббореальные Aulacostephaninae: Prorasenia, Rasenia, Zonovia, Aulacostephanus , а в конце кимериджа – также субтетические Aspidoceratidae (Aspidoceras ) и суббореальные Sarmatisphinctes (Месежников, 1984; Захаров, Рогов, 2007 ). К востоку от Урала разнообразие низкобореальных аммонитов несколько сокращается. В Северосибирских верхнеюрских разрезах в басс. р. Хеты не обнаружены Prorasenia , три из четырех подродов Aulacostephanus , включая типовой, Gravesia, Aspidoceras. В 500 км к востоку от в басс. р. Хеты в разрезе верхней юры на пол-ве Нордвик вообще не встречены Aulacostephanidae . В разрезе, за исключением океанических филло– и литоцератид, встречающихся на некоторых уровнях, остаются лишь несколько родов сем. Cardioceratidae и бореальные оппелииды Suboxydiscites (в оксфорде и кимеридже), Dorsoplanitidae и Craspeditidae (в волжском, рязанском и валанжинском ярусах) ( Захаров, Рогов, 2007 ). Примерно такая же картина наблюдается среди двустворчатых моллюсков, хотя многие представители этой группы, помимо температуры, контролируются придонными обстановками. Так среди мелководноморских двустворок, обитавших в Среднерусском море оксфордского века, в направлении к северо-востоку (басс. р. Печоры) исчезают Gryphaea и Plicatula , а нижнебореальные Neocrassina (Astartidae ), населявшие позднеоксфордское Тимано-Печорское море, не обитали в Хатангском море. Оксфордские и кимериджские отложения Поволжья бедны бухиями, которые в изобилии встречаются северо-восточнее (басс. р. Печоры) и далее на восток составляют основной фон среди верхнеюрских окаменелостей на севере Сибири, образуя ближе к северному полюсу (восточнее Верхоянья), нередко, монородовые скопления в верхнеюрских отложениях ( Захаров, Рогов, 2007; Паракецов, Паракецова, 1989 ). Таким образом, на основе анализа ареалов аммонитов и двустворчатых моллюсков Северной Евразии позднеюрского времени показано, что родовое таксономическое разнообразие, в целом, падало в направлении палеоморей: Среднерусское и Тимано-Печорское – Северо-Западносибирское – Центрально-Хатангское – Восточно-Хатангское – Северо-Восточно-Азиатское. Сходная картина в течение всего юрского периода наблюдается и вдоль Тихоокеанского побережья Северной Азии. Анализ географических ареалов моллюсков показал, что бореальные представители аммонитов и двустворок занимали районы выше 55-го градуса северной широты, а редкие теплолюбивые таксоны проникали до 60-х градусов и севернее лишь на короткие интервалы времени ( Захаров и др., 1996 ).

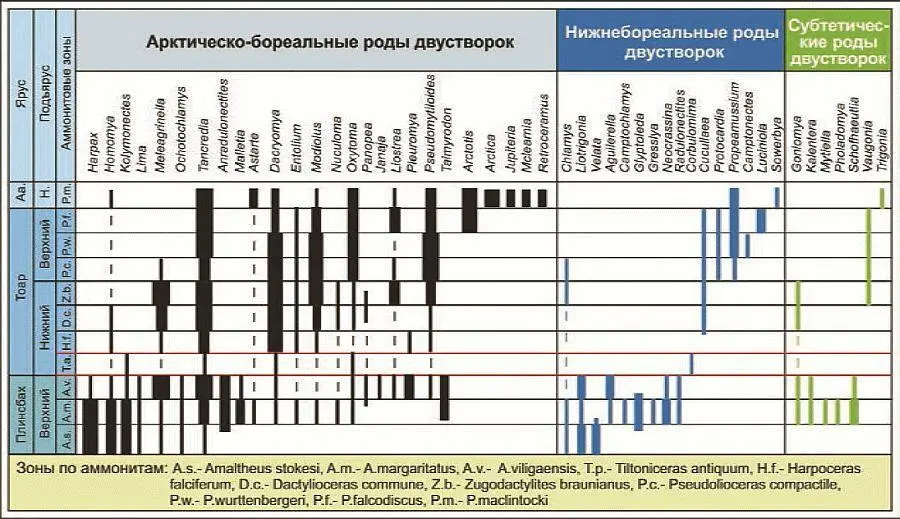

Как правило, эпизоды бореально-тетических миграций были связаны с крупными флуктуациями температуры водной массы, которые, в свою очередь, являлись следствием эвстатических событий. Так, биотическая перестройка (рис. 7) на севере Восточной Сибири в начале тоара (конец ранней юры) была вызвана резким перепадом температур в переходное между плинсбахом и тоаром время. Большинство таксонов в короткий период конечноплинсбахского похолодания переместились на юг, а затем в течение тоара разнообразие биоты восстановилось ( Захаров и др., 2006; Шурыгин, 2005 ).

Рис. 7. Структура плинсбах-тоарского кризиса североазиатских комплексов двустворок (по: Захаров и др., 2006).

Следы раннетоарского высокого стояния уровня моря отмечены как в северном, так и южном полушарии. Некоторое возрастание таксономического разнообразия среди двустворок в мелководных отложениях на крайнем Северо-Востоке Азии наблюдается в кимеридже и волжском веке (до средневолжского времени). Оно, скорее всего, связано с бореальной трансгрессией, следы которой наблюдаются по всей Арктике. Однако в разрезах верхней юры Новосибирских островов, Чукотки, Корякии и прилегающих к Охотскому морю районах в верхнеюрских отложениях резко преобладают остатки бухий – любителей прохладных вод ( Захаров, 1981 ). Эти факты показывают, что реконструируемый географический полюс в юрское и начале мела действительно находился на площади с центром близ нынешнего Берингова пролива. Местоположение географического полюса в указанном пространстве, помимо биогеографических свидетельств, подтверждается анализом состава и размещения осадочных толщ. Если прослеживать состав осадочных толщ от Южного Приморья вдоль западного тихоокеанского побережья в направлении Берингова моря, то легко установить постепенное выпадение карбонатных отложений и замещение их терригенными и теригенно-туфогенными породами. К сожалению, кислородно-изотопные исследования биогенного карбоната до сих пор не выполнены на материале из разрезов крайнего Северо-Востока. По данным с территории севера Восточной Сибири, среднегодовые палеотемпературы вод Хатангского моря-пролива в поздней юре составляли от 12 до 15°С ( Берлин и др., 1970 ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: