Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В течение мезозоя постоянно происходили крупно– и мелкоамплитудные колебания наземного тепла и температуры вод морей и океанов. Наблюдения за изменением географических ареалов бореальных и тетических морских моллюсков во времени показали, что в течение мезозоя некоторые их рода периодически перемещались в направлении юг-север или, в обратном, север-юг. Чаще всего отмечаются проникновения отдельных тетических или субтетических таксонов на север, а бореальных – на юг, но иногда иммиграции носили массовый характер ( Захаров, Рогов, 2003; Rogov et al., 2009 ). «Глубина» проникновения теплолюбивых моллюсков по широте также различалась: от 5–7 до 20°С. Совместный анализ временных интервалов перемещения моллюсков и колебаний уровня моря (трансгрессивно-регрессивные кривые) показал совпадение в большинстве случаев моментов миграций и, вероятно, эвстатических подъемов уровня. В других случаях, расширение ареалов моллюсков довольно резонно объясняется физико-палеогеографическими перестройками ( Zakharov, Rogov, 2004 ). Как правило, имеются и седиментологические свидетельства изменения факторов среды, вызванные перемещения водных масс. Так, в юрском и меловом периодах некоторые субтетические рода беспозвоночных проникли в позднем оксфорде на север Тимано-Печорской области, в позднем кимеридже – на Приполярный Урал и в раннем маастрихте – до Широтного Приобья (Западная Сибирь), что сопровождалось повышением карбонатности пород, вмещающих эти окаменелости. Отсутствие теплолюбивых моллюсков в осадках совпадает с минералогическими свидетельствами холодноводности. Например, таксономическая бедность слоев с изобилием глендонитовых конкреций (беломорская рогулька, геннойши, рис. 8) на севере Сибири отмечается в позднем плинсбахе, в позднем аалене, байосе, бате, келловее и в самом раннем готериве, а на Шпицбергене – также в позднем готериве и среднем апте.

Рис. 8. Глендонитовые конкреции в верхнем плинсбахе Анабарской губы (фото А. Ли, 2008).

Совместный анализ динамики таксономического разнообразия мезозойских беспозвоночных средних и высоких широт, бореально-тетических перемещений моллюсков в направлении юг-север и север-юг, местоположения биогеографического бореально-тетического экотона, расширения и сужения площади карбонатной седиментации, местонахождений глендонитовых конкреций позволил наметить тренды тепла-холода в Панбореальной надобласти в течение мезозоя на территории Северной Евразии ( Захаров, 2002 ). Установлено всего 22 разнонаправленных тренда – 11 пар (рис. 9). Потепления в средних и высоких широтах Евразийской части в мезозое Панбореальной надобласти отмечаются в следующие временные интервалы: оленекский; карнийский и норийский; тоарский; позднеюрский, рязанский, начальнопоздневаланжинский, раннеальбский; конечносеноманский – начальнотуронский, сантонский; конечнокампанский – ранне-среднемаастрихтский. Ситуация на границе геттанга-синемюра не совсем ясна, поскольку фактический материал по северо-востоку Азии довольно скудный. Следует еще раз отметить, что кривая на графике показывает лишь тенденции потепления-похолодания, а не абсолютные значения палеотемпературы.

Рис. 9. Колебания климата и биотические перестройки в мезозое Арктики.

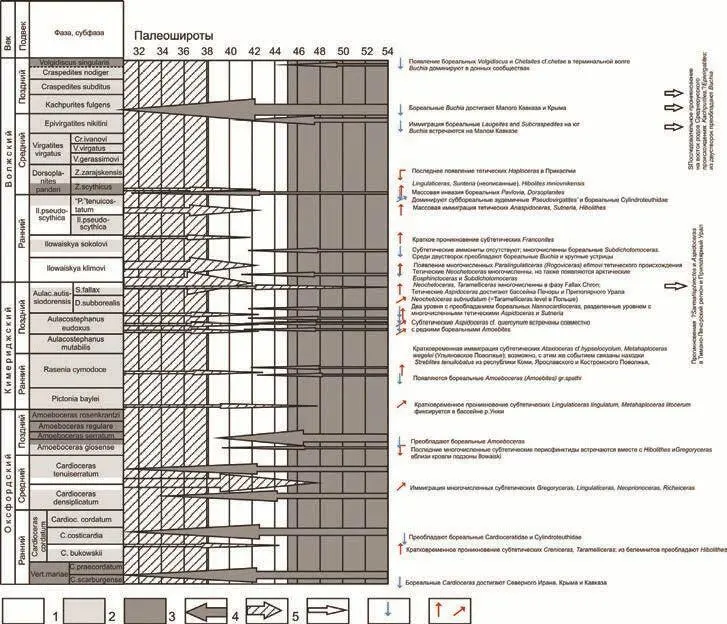

На фоне выделенных крупных флуктуаций тепла происходили кратковременные, но иногда значительные колебания палеотемпературы. Так, в период биотической перестройки на границе плинсбаха и тоара фиксируется потепление в середине позднего плинсбаха, а затем довольно резкое падение палеотемпературы в терминальном плинсбахе – самом начале тоара ( Захаров и др., 2006 ). Если связывать кратковременные проникновения (перемещения) отдельных теплолюбивых таксонов морских моллюсков на север (до арктических широт), а холоднолюбивых – на юг до прежних субтропиков с колебаниями температуры морских вод, то следует допустить, что микрофлуктуации климата были довольно частыми (рис. 10).

Рис. 10. Характер иммиграций моллюсков в Среднерусском море в поздней юре (по Rogov et al., 2009, с изменениями). В колонке слева показаны уровни с преобладанием: 1 – субтетических моллюсков, 2 – суббореальных моллюсков и 3 – бореальных моллюсков; 4 – иммиграции в южном направлении, 5 – в северном направлении, 6 – в восточном направлении; 7, 8 – преобладающее направление перемещения таксонов.

Длительность кратковременных климатических колебаний в юре, по крайней мере для некоторых интервалов, может быть сравнима с фиксируемыми в четвертичном периоде. Наиболее хорошо такие колебания опознаются по быстрым изменениям ареалов моллюсков в экотонных зонах между надобластями ( Rogov et al., 2009, рис. 10 ).

Климатические причины привлекаются для объяснения глобальных массовых вымираний на границах мезозойских периодов. Считается, что во всех этих биотических перестройках существенная роль принадлежала относительно кратковременному изменению количества тепла в средних и высоких широтах. Вероятно, изменения тепла не были однонаправленными, а циклическими. Возможно, что на фоне похолодания перед вымиранием амплитуда колебаний тепла была довольно значительной. На примере бореального мезозоя такой сценарий можно предположить для биотических перестроек в пограничном интервале татарского и индского веков, карнийского и ладинского, плинсбахского и тоарского, кимериджского и волжского, готеривского и барремского, маастрихтского и датского. Палеонтологи часто объясняют сокращение ареала таксонов палеогеографическими перестройками. Совершенно очевидно, что ареалы распространения некоторых обреченных на вымирание морских мезозойских беспозвоночных сокращаются, начиная с высоких широт. Так, последние конодонты в Тетисе вымирают в рэте, а в Арктике они исчезают из разрезов уже в нории ( Клец, 2008 ), наиболее поздние иноцерамы найдены на территории Арктики в основании кампана ( Хоментовский и др., 1999 ), а последние найдены на границе маастрихта и дания в Испании, самые поздние белемниты известны в Арктике из сантона ( Захаров и др., 1986 ), в то время как идут споры в отношении переживания белемнитами маастрихт-датского рубежа.

7. Заключение

Интервал:

Закладка: