Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

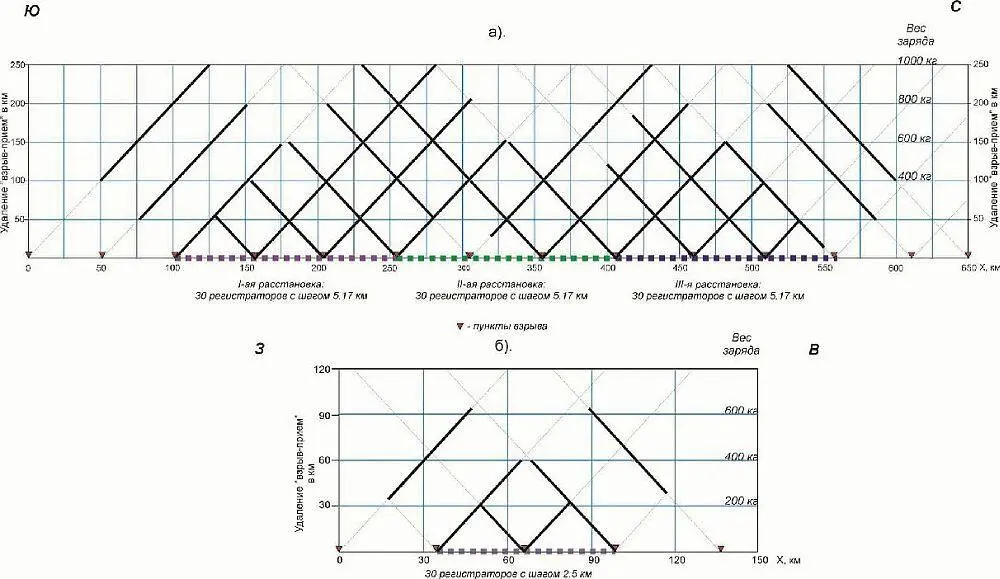

Наблюдения МПВ выполнены на секущем профиле (в пределах первой расстановки ГСЗ), выбранном с учетом прогнозной модели строения зоны сопряжения хребта Ломоносова с прилегающим шельфом. На базе 60 км было выставлено 30 регистраторов с шагом 2 км. Отработано 5 пунктов взрыва с интервалом 30 км: три в пределах расстановки и два выносных, величина заряда 0.2–0.4 тонны; максимальное расстояние взрыв-регистрация – 90 км.

Схема отработки профилей ГСЗ и МПВ представлены на рис. 3.

Рис. 3. Схемы выполненных наблюдений на профилях ГСЗ (а) и МПВ (б) в экспедиции «Арктика-2007»

Наблюдения МОВ выполнялись на каждой точке регистраторов ГСЗ при их снятии. Для возбуждения сейсмических волн использовались заряды из 10 электродетонаторов, которые опускались в трещины или разводья на глубину 8 м.

Дополнительно на каждой расстановке регистраторов ГСЗ проводились гравиметрические наблюдения с двумя или тремя приборами.

Для привязки гравиметров в процессе наледной съемки выполнялись маятниковые измерения в районе профиля ГСЗ, а также во всех точках дрейфа ледокола во льдах. Результаты обработки показали, что погрешность измерения средних приращений значений ускорения силы тяжести определены в точках наблюдений не хуже ± (0.6–0.8) мГал.

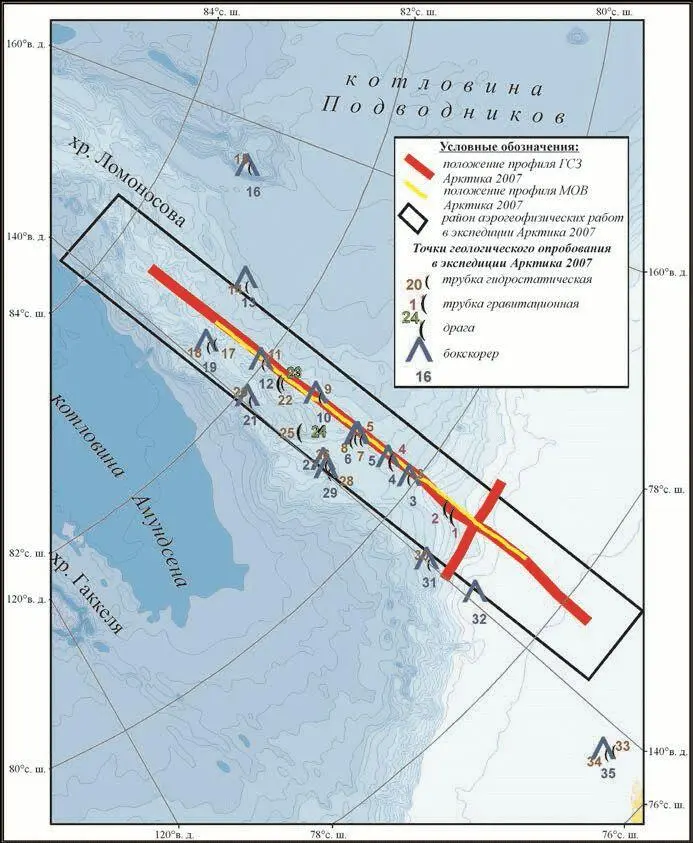

Точки заложения станций донного геологического опробования определялись на основе анализа актуализированной батиметрической карты района работ, а также с учетом результатов сейсмоакустического и теле-фотопрофилирования. Особенный интерес для изучения представляла крупнообломочная часть донных отложений, обнаруженная в разрезах грунтовых колонок и дночерпателей. Как было показано ранее ( Кабаньков и др., 2004 ), происхождение значительной части крупнообломочной фракции, обнаруживаемой в пределах области Центрально-Арктических поднятий, обусловлено размывом местных коренных пород, то есть имеет эдафогенный характер.

Станции располагались как на восточном, так и на западном склоне хребта Ломоносова (рис. 4). Всего было выполнено 35 геологических станций: из них 21 с использованием гидростатической трубки, 16 при помощи коробчатого пробоотборника типа «бокскорер» и 2 станции драгирования. В отличие от отложений континентального склона, геологический разрез осадков склонов хребта Ломоносова более разнообразен. Хотя в большинстве своем осадки представлены алевропелитовой фракцией, в разрезе наблюдается значительная изменчивость текстуры и структуры, цвета и плотности осадка.

Рис. 4. Расположение станций донного пробоотбора в экспедиции «Арктика-2007»

Для идентификации выходов коренных пород на склонах хребта Ломоносова использовался буксируемый подводный телевизионный аппарат БПТА-3000, обеспечивающий фототелевизионную съемку морского дна. Оптимальное расстояние теле– и фотокамер до поверхности дна составляет 1–3 метра, при этом площадь покрытия поверхности дна (площадь видеокадра) составляет 3–10 кв.м.

Для плановой привязки наледных и морских работ в экспедиции «Арктика-2007» использовалась стационарная спутниковая аппаратура PRO XR (фирма Trimble) на борту исследовательского судна, спутниковая аппаратура GeoExplorer3 (фирма Trimble) на съемочных вертолетах и навигационно-гидрографический пакет программ, разработанный во ВНИИОкеангеология, а также пакет программ электронной картографической информационной системы dKartNavigator.

Точность определения координат точек авиадесантных наблюдений составила 30 м, точность определения расстояний «пункт взрыва – пункт приема» по ортодромии с учетом дрейфа льда – 50 м, а точность промера дна – 1 % от глубины.

Аэрогеофизические исследования

Ведущим методом аэрогеофизических исследований 2007 г. масштаба 1:1 000 000 являлась аэромагнитная съемка. Измерения проводились на самолете ИЛ-18Д, дооборудованном шестиметровым хвостовым коком, в котором были размещены датчики магнитометрической системы. Гравиметрические наблюдения проводились попутно и в методическом отношении были подчиненным аэромагнитной съемке.

Плановая привязка аэрогеофизических работы обеспечивались системой спутникового глобального позиционирования (GPS) Navstar и Glonass и соответствующим программным обеспечением. СКП привязки по высоте по всем вылетам не превысила ±2 м.

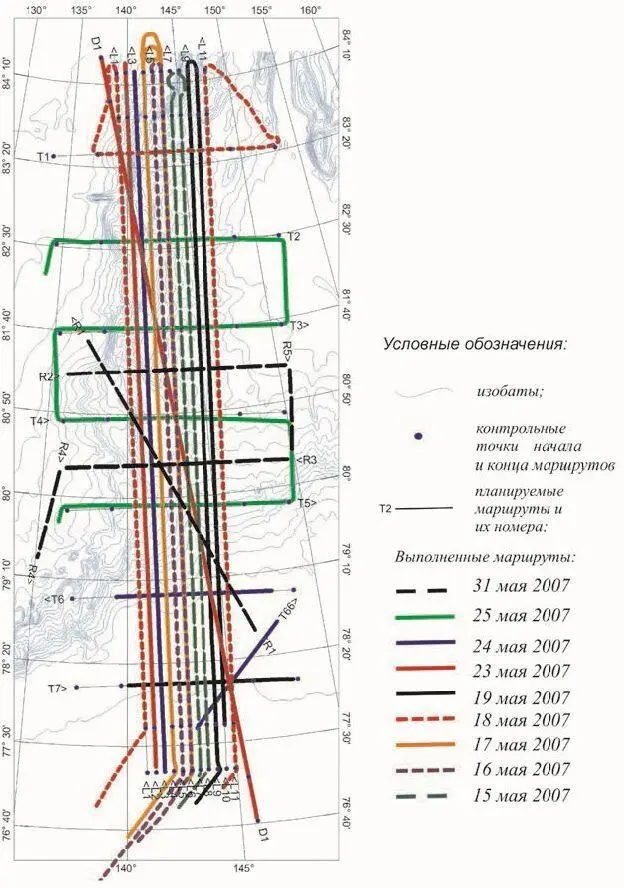

Аэрогеофизические наблюдения проводились по прямолинейным профилям субмеридионального простирания, удаленным друг от друга на 10 км (рис. 5). Секущие маршруты располагались ортогонально рядовым.

Рис. 5. Схема маршрутов аэрогеофизической съемки «Арктика-2007»

Аэромагнитная съемка выполнялась комплектом аппаратуры, включающим магнитометр МЧБ-1 и измеритель ИМ-4 и преобразователь частота-код (ПЧК). Использовались две регистрационные системы на случай возможного сбоя в работе. Датчики МЧБ-1 располагались в хвостовом коке самолета ИЛ-18Д.

Измерения в воздухе сопровождались синхронными магнитовариационными наблюдениями на трех МВС, расположенных на окраине г. Тикси.

Аэрогравиметрическая съемка выполнялась с гравиметром «Чекан – АМ» на инерциальной платформе маятникового типа. Этот гравиметр разработан и изготовлен ФГУП ЦНИИ «Электроприбор». Необходимые поправки: Этвеша, за вертикальные ускорения и высоту полёта – вычислялись по данным спутниковой навигации.

2. Методика обработки и интерпретации геофизических данных

Сейсмические данные МОВ, ГСЗ и МПВ

Обработка данных МОВ, ГСЗ и МПВ, включая визуализацию и корреляцию волн, выполнена системой ProMAX 2D, версия 1998.1.

По результатам обработки данных МОВ, представляющих собой точечные зондирования (6-каналов на короткой базе) через 5–6 км по профилю ГСЗ, был получен временной разрез осадочного чехла по профилю длиной ~450 км. Вследствие значительных интервалов между точечными зондированиями, коэффициент фазовой корреляции отраженных волн на разрезе МОВ является относительно низким. В связи с этим, при интерпретации отражающих горизонтов использовался принцип групповой корреляции, который основан на выделении волновых пакетов с повышенной интенсивностью. В результате, в разрезе осадочного чехла было выделено региональное несогласие, подстилающее нелитифицированные отложения. Акустический фундамент выделить не удалось из-за высокого уровня кратных волн.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: