Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

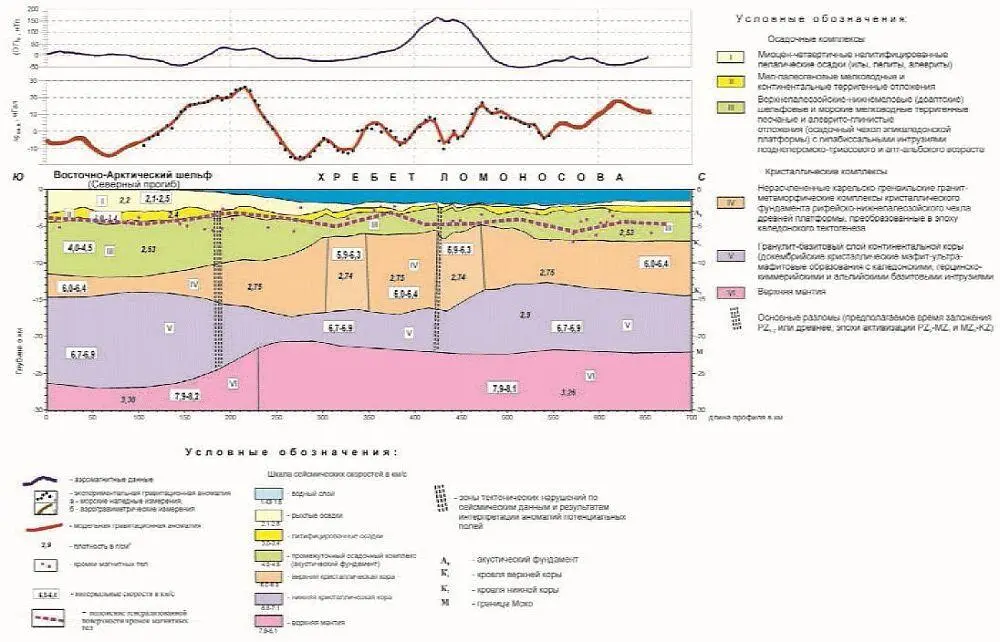

Моделирование проводилось по аномалиям поля силы тяжести, составленным из двух наборов данных – наледные гравиметрические измерения и результаты аэрогравиметрических исследований.

Положение глубинных сейсмических границ М и К1, определенных наиболее надежно методом ГСЗ, в плотностной модели осталось неизменным. В соответствии с коротковолновыми особенностями поля силы тяжести были выделены некоторые воздымания и опускания в рельефе акустического фундамента, не противоречащие сейсмическим данным.

В слое верхней части консолидированной коры хребта Ломоносова по гравиметрическим данным выделены два блока, имеющие различные плотностные свойства в пределах геометрии сейсмических границ. Границы блоков соответствуют пикетам 310–350 км и 420–470 км. Соответствие модельной и наблюденной аномалий было достигнуто за счет незначительного уменьшения плотности земной коры в выделенных блоках до 2.74 г/ см 3(рис. 11).

Рис. 11. Геолого-геофизическая модель земной коры по профилю ГСЗ «Арктика-2007»

Помимо этого в области, соответствующей зоне перехода континент – океан, а также хребту Ломоносова, плотность мантии понижена до 3.26 г/см 3, по сравнению с континентальным шельфом (ПК 0–230 км). В сейсмической модели эта область характеризуется пониженными скоростными характеристиками мантии (до 7.8 км/с).

При составлении геофизической модели по профилю «Арктика-2007» дополнительно привлекались аэромагнитные данные, по которым вычислялось положение верхних кромок магнитоактивных источников (рис. 11).

Практически все верхние кромки магнитоактивных источников расположены в толще консолидированных осадков или вблизи ее кровли.

В целом, подобранная сейсмоплотностная модель не противоречит сейсмическим данным, подтверждая геометрию сейсмических границ, определенных по результатам интерпретации данных ГСЗ и МОВ.

3. Глубинная геолого-геофизическая модель земной коры хребта Ломоносова и зоны его сочленения с шельфом морей Лаптевых и Восточно-Сибирского

Зона сочленения хребта Ломоносова с Лаптевоморско – Восточно-Сибирским шельфом в рамках исследуемой площади включает в себя: шельф, южную часть хребта Ломоносова и примыкающие к нему части днищ котловины Амундсена и впадины Подводников.

Шельф отделен от глубоководного бассейна бровкой, ниже которой развит континентальный склон, представленный сочетанием поверхностей разной крутизны, которые сильно расчленены сетью подводных каньонов. Континентальный склон к западу и к востоку от хребта Ломоносова имеет существенные отличия. На западном борту хребта континентальный склон имеет максимальную на рассматриваемой площади крутизну (высота свыше 3 500 м), распространяется до абиссальных глубин и имеет плавный переход к абиссали котловины Амундсена. Континентальный склон восточного борта характеризуется меньшей крутизной (высота около 2500 м) и более резким характером границы между склоном и днищем впадины Подводников.

Изучение вещественного состава донных отложений южной части хребта Ломоносова базируется на данных лабораторного изучения грунтовых колонок, полученных в рейсе АЛ «Россия» в 2007 г.

Осадки, слагающие дно в пределах описываемого района, принадлежат единой толще рыхлых отложений, мощностью не менее 60–70 м, характеризующейся по данным сейсмоакустических исследований, однородной волновой картиной. Весь сейсмоакустический разрез представлен параллельно-слоистой акустической толщей без видимых несогласий и нарушений, что позволяет достаточно уверенно предположить непрерывный характер осадконакопления.

Верхняя часть толщи, вскрытая грунтовыми трубками, представлена преимущественно алевро-пелитами, в минералогическом отношении сложенными обломками кварца, полевых шпатов, слюд, сильно измененных неопределимых минералов. Тяжелая фракция на 40–50 % представлена роговой обманкой и минералами группы эпидота-цоизита; разнообразные акцессории составляют доли или единицы процента.

В составе донно-каменного материала можно выделить две группы образований. Своеобразный «региональный» фон составляют продукты ледового разноса – гравийно-галечный материал средней и хорошей окатанности, часто со следами нахождения в прибойной зоне, представленный темноцветными однородными алевролитами, аргиллитами и песчаниками.

Одновременно в разрезах грунтовых трубок и дночерпателей почти постоянно присутствуют остроугольные обломки пород и минералов, имеющие, по ( Кабаньков и др., 2004; 2008 ), эдафогенное происхождение. Количество обломков достигает 100–150 и более на пробоотборник; их преобладающий размер – щебнисто-дресвяный и псефито-псаммитовый.

Петрографическое изучение поднятых обломков позволило сгруппировать их в пять самостоятельных комплексов пород:

– гнейсы, кристаллические сланцы, гранитоиды, кварциты, филлиты, аналогичные комплексам докембрийского кристаллического фундамента;

– кварцевые песчаники и алевролиты, отвечающие осадочным породам зрелой платформы. По данным U-Pb локального анализа детритных цирконов, выделенных из кварцевого алевролита, поднятого на станции АЛР-18С, возраст исходных пород не моложе 1000 млн. лет. Судя по резко преобладающим среди цирконов зерен с возрастом в интервале 1.7–1.9 млрд. лет, можно предположить, что породы рассматриваемого комплекса образовались в основном за счет размыва карельского кристаллического фундамента. По литолого-петрографическим характеристикам породы аналогичны кварцевым песчаникам, драгированным в южной части поднятия Менделеева и относимым к рифею ( Кабаньков, Андреева, 2008 );

– карбонатные породы мелководного и лагунного происхождения, которые вместе с породами второго комплекса сопоставляются с рифейско-палеозойскими отложениями поднятия Альфа-Менделеева, составляющими нижний этаж чехла Гиперборейской платформы ( Кабаньков, Андреева, 2006 );

– аргиллиты специфического формационного состава. Судя по палеонтологическим остаткам, выделенным из обломков аргиллитов (фрагменты древесины хвойных позднепалеозойского возраста, органические остатки, похожие на водоросли типа Tasmanites(?), спикулы губок, сходные с обнаруженными в пермо-триасовых и пермских отложениях Баренцевоморского шельфа; заключение Л.А. Фефиловой) они связаны с размывом континентальных и морских терригенных отложений позднепалеозойского-мезозойского возраста. Часть образцов обнаруживает сходство с юрско-меловыми отложениями приполюсной части хребта Ломоносова, описанными А. Гранцем (Grantz et al., 2001);

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: