Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

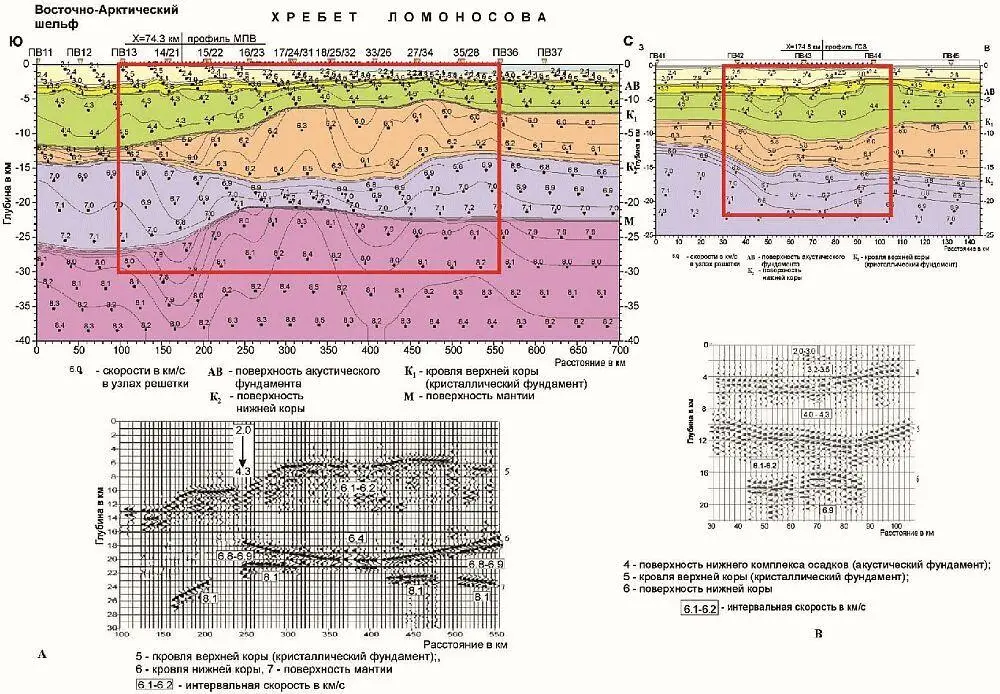

Рис. 7. Сопоставление альтернативных моделей земной коры по профилям ГСЗ (А) и МПВ (В)

Полученные модели земной коры характеризуются одной общей особенностью – существенным утонением верхней коры в южном направлении – при выходе разреза с хребта Ломоносова через континентальный склон на внутренний шельф. На рис. 8 показаны сейсмические записи, подтверждающие эту особенность модели изменениями в волновом поле.

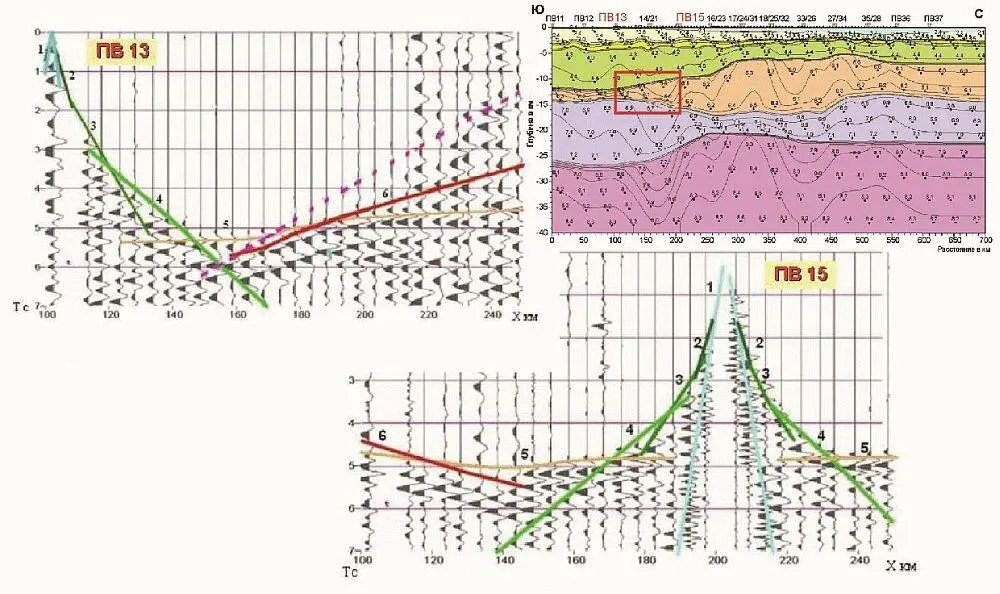

Рис. 8. Сейсмические записи, подтверждающие утонение верхней коры в южном направлении. (ПВ 13) 1, 2, 3, 4 – годографы водной волны и волн от границ в осадочной толще, 5 – годограф волны от кровли верхней коры, 6 – годограф волны от кровли нижней коры. (ПВ 15) 1, 2, 3, 4 – годографы водной волны и волн от границ в осадочной толще, 5 – годограф волны от кровли верхней коры, 6 – годограф волны от кровли нижней коры

Аэрогеофизические данные

При аэромагнитной сьемке на самолете ИЛ-18Д диапазон изменения девиационной помехи при измерениях не превышал 10 нТл. Учет девиации заключался во введении соответствующих поправок в каждый из съемочных маршрутов.

Нормальное магнитное поле Земли рассчитывалось по международной модели IGRF с коэффициентами для мая 2007 года и высоты полета 600 м.

В связи с большой удаленностью района работ от МВС (около 900 км) учет вариаций прямым способом не проводился. Вариации учитывались косвенным способом на этапе увязки.

Увязка аэромагнитной съёмки и косвенный способ учета вариаций в районе хребта Ломоносова проводились после учета девиации и разновысотности наблюдений.

После увязки маршрутов и учета поправок за вертикальный градиент средняя квадратичная погрешность съемки составила ±2.25 нТл.

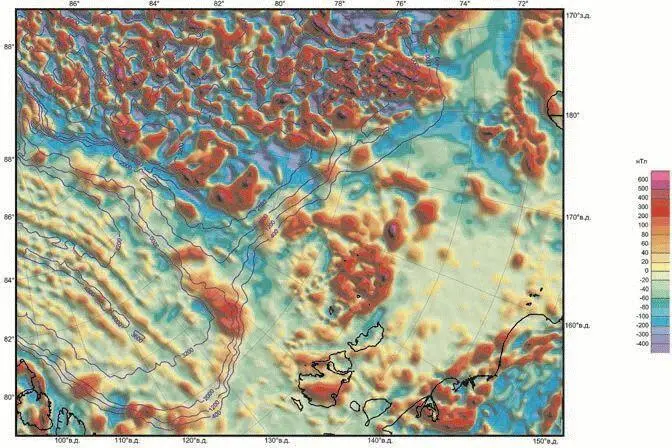

Далее новая профильная аэромагнитная информация была увязана со старыми магнитометрическими материалами, накопленными в базе данных ВНИИОкеангеология. При этом взаимоувязанные профильные данные были пересчитаны в равномерную матрицу значений АМП (грид) с размерами ячейки 2,5×2,5 км по методу минимума кривизны поверхности ( Smith, 1990 ). Именно этот грид и послужил основой для построения карты магнитных аномалий в области исследований 2007 г., а также карты АМП всего исследуемого региона, охватывающего зоны сочленения основных поднятий Амеразийского суббассейна с континентальным шельфом морей Лаптевых и Восточно-Сибирского (рис. 9).

Рис. 9. Фрагмент сводной карты аномального магнитного поля Северного Ледовитого океана в области его сочленения с шельфом Восточно-Арктических морей.

Средняя квадратичная погрешность сводной карты графиков АМП в районе съемки 2007 г. с учетом результатов предшествующих исследований составила ±4,6 нТл.

Интенсивность АМП на хребте Ломоносова в целом понижена. Генеральное простирание магнитных аномалий в целом подчиняется простиранию хребта, но упорядоченности поля не наблюдается. Амплитуда, ширина, а также градиенты аномалий существенно меняются как вкрест, так и вдоль поднятия. Структура магнитного поля в зоне сочленения хребта Ломоносова с прилегающим шельфом контролируется геодинамической обстановкой на его флангах. Со стороны котловины Амундсена наблюдаются высокоинтенсивные аномалии, типичные для участков пассивных окраин, где установлены проявления вулканизма. С противоположного фланга, граничащего с котловиной Подводников, а также с континентальным шельфом Восточно-Сибирского моря, наблюдается низкоамплитудное слабоградиентное поле без резких изменений структуры аномалий, что свойственно, в частности, внутриплатформенным осадочным бассейнам.

Средняя квадратичная погрешность аэрогравиметрической съемки после введения всех поправок и увязки маршрутов составила ±1.5 мГал.

Измеренное поле оказалось весьма изрезанным. Средний градиент поля составляет ≈0.7 мГал/км при максимальных значениях до 4 мГал/км. Сравнение полученного поля с гридом аномалий силы тяжести, созданным в рамках международного Арктического гравиметрического проекта АркГП ( http://earth-infonima.mil/GrandG/wgs84/agp/index.html ) показало его большую детальность и лучшую корреляцию с рельефом.

Результаты сопоставления показали высокую эффективность современных аэрогравиметрических исследований и позволили использовать обновленную модель поля силы тяжести в качестве наиболее достоверной информации при интерпретации.

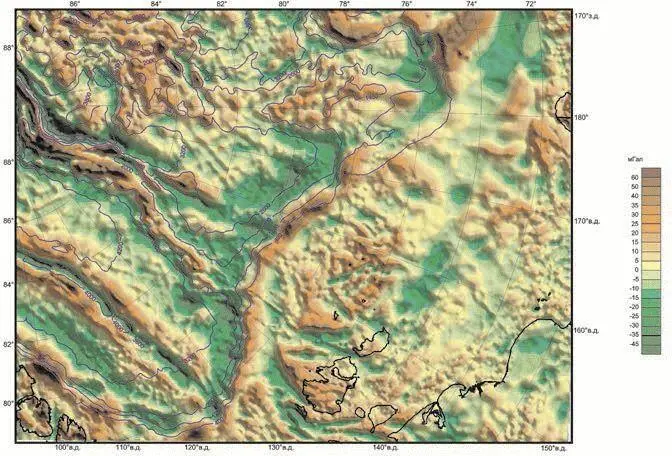

Карта аномалий поля силы тяжести в редукции в свободном воздухе на всю площадь исследований, представленная на рис. 10, позволила выявить главные особенности гравитационного поля исследуемого региона, провести его районирование, а также уточнить конфигурацию отдельных аномалий и геоструктур. В частности, уточнена конфигурация краевой гравитационной аномалии, отделяющей глубоководную часть арктической акватории от шельфов морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. Уточнены границы хребта Ломоносова – на новой карте он выражен отчетливой линейной морфоструктурой. При подходе к шельфу моря Лаптевых хребет распадается на два отрога. От котловин Амундсена и Подводников он отделен системой отрицательных линейных аномалий, которые, в соответствии с сейсмическими данными, связаны с прогибами.

Рис. 10. Фрагмент сводной карты аномалий силы тяжести в редукции в свободном воздухе Северного Ледовитого океана в области его сочленения с шельфом Восточно-Арктических морей.

На картах аномалий Буге, рассчитанных посредством 3-D гравитационного моделирования, хребет Ломоносова характеризуется пониженной интенсивностью по сравнению с прилегающими абиссальными котловинами. Наиболее контрастно в аномалиях Буге отмечаются границы блоков разного тектонического происхождения.

По результатам аэрогеофизических съемок 2007 года с привлечением данных по прилегающим акваториям Евразийского и Амеразийского суббассейнов были составлены схемы районирования и выполнено гравитационное моделирование вдоль осевой зоны площади аэрогеофизических исследований с опорой на сейсмические наблюдения МОВ и ГСЗ.

Плотности выделенных на сейсмическом разрезе слоев земной коры были определены по их скоростным характеристикам согласно эмпирической зависимости скорость-плотность ( Красовский 1981; Nafe, Drake, 1967 ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: