Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Средний ГГК представляет собой рифейский осадочный чехол котловины Белого моря. Особенности волновой картины ГГК позволяют разделить его на три различных, латерально обособленных комплекса – кандалакшский, малошуйско-унский, керецкий.

Верхний ГГК, временная мощность которого не превышает 500 мс, характеризуется верхнерифейским, вендским и четвертичным комплексами.

Что касается комплексирования ОГТ и ГСЗ, то здесь не выявлено каких-то противоречий, ОГТ позволил изучить разрез только до глубин 12–14 км. Осадочный чехол, особенно его верхняя часть, изучена более детально, чем это возможно по ГСЗ. Сопоставление с временным разрезом ОГТ позволяет уточнить корреляцию и разделение волн при интерпретации волновых полей ГСЗ. Это позволяет скорректировать результаты обработки ГСЗ в верхней части разреза и получить более достоверный разрез на больших глубинах. В свою очередь данные ГСЗ позволяют уточнить глубинное строение осадочного чехла при сложном его строении и потери отражающих горизонтов.

3. Структуры земной коры

Сейсмический профиль пересекает главные раннедокембрийские провинции восточной части Фенноскандинавского щита: Беломорскую, Карельскую и Кольскую, а также Онежско-Кандалакшский палеорифт.

Земная кора западной части сухопутного участка профиля отличается более однородным сейсмотомографическим разрезом с плавными пологими границами (рис. 3). На профиле МОВ-ОГТ она имеет здесь четко выраженное слоистое трехчленное строение: верхняя, средняя и нижняя кора (рис. 5 Б). Эта часть профиля представляет собой устойчивую архейскую континентальную кору.

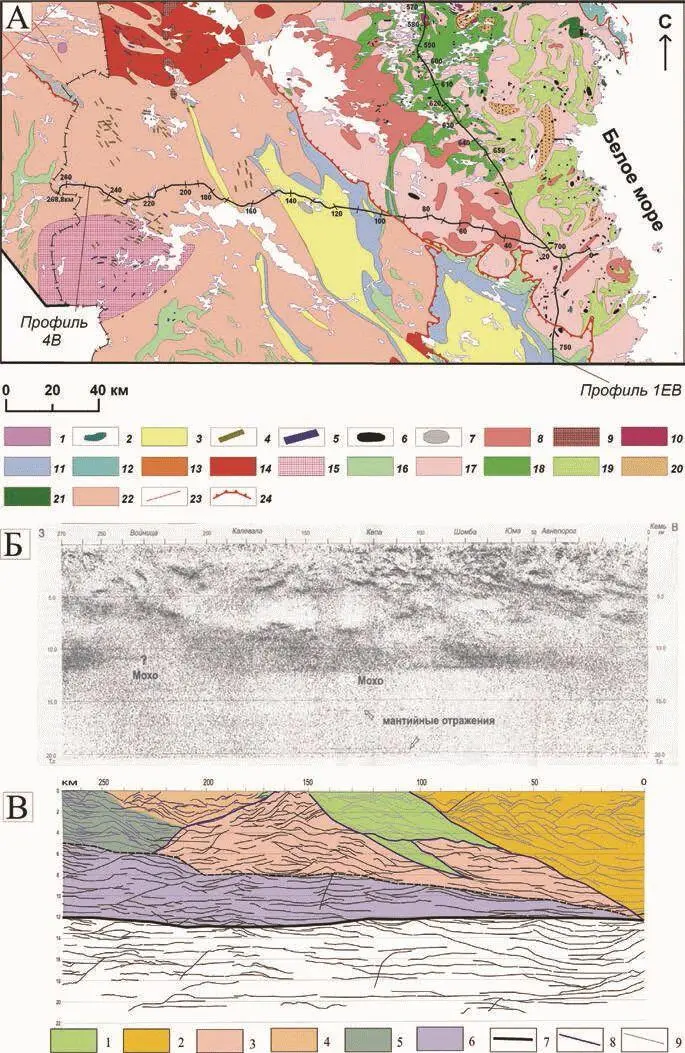

Рис. 5 А. Схема геологического строения Северной Карелии (Слабунов, 2008 и ссылки там) и расположение сейсмического профиля 4В. 1 – фанерозойские щелочные комплексы; 2 комплекс коронитовых (гранатовых) габбро; 3–8 – палеопротерозойские образования: 3 – ятулийские (2,32,0 млрд. лет) вулканогенные и осадочные комплексы; 4 – дайки долеритов (Карельская провинция); 5 – дайки габброноритов (Карельская провинция); 6 – комплекс лерцолитов-габброноритов (Беломорская провинция); 7 – расслоенные интрузии; 8 – метачарнокиты топозерского типа; 9 – граниты нуоруненского типа; 10 – комплекс габброанортозитов; 11 – сумийские, сариолийские (2,52,3 млрд. лет) вулканогенные и осадочные комплексы, 12 – неоархейский эклогитсодержащий комплекс; 13 – эндербиты; 14 – санукитоиды (2,742,72 млрд. лет); 15 – гранулиты Вокнаволокского комплекса; 16 – неоархейские зеленокаменные комплексы; 17 – гранитоиды Беломорской провинции; 18 – мезоархейские зеленокаменные комплексы; 19 – глубокометаморфизованные зеленокаменные комплексы; 20 – мезоархейские парагнейсы; 21 – возможные аналоги офиолитов; 22 – гранитоиды Карельского неоархейского кратона; 23 – разломы; 24 – палеопротерозойские надвиги. Б. Мигрированный временной разрез МОВ-ОГТ, профиль 4В (Глубинное строение и эволюция…., 2001). В. Геологогеофизический разрез по профилю 4В. 1 – палеопротерозойские вулканогенные и осадочные образования; 2 – тектонический ансамбль из пластин неоархейских гранитогнейсов, мезо– и неоархейских зеленокаменных комплексов и палепротерозойские метачарнокитов; 3, 4 – неоархейские образования Центрально-Карелького террейна: 3 – гранитоиды, редкие зеленокаменные образования и санукитоиды, 4 – гранитоиды, рои даек базитов; 5 – мезо– и неоархейские образования террейна Кианта (гранитоиды, зеленокаменные комплексы, гранулиты), 6 – нижняя кора; 7 – граница Мохо; 8 – палеопротерозойские надвиги; 9 – сейсмоотражающие поверхности.

Кора восточной части сухопутного участка профиля имеет другое строение. Здесь отсутствует четкое слоистое строение земной коры. Верхняя часть разреза ОГТ состоит из наклоненных полого на восток границ, постепенно выклинивается контрастная нижняя кора и сменяется однородной. Эта часть профиля соответствует зоне надвига по которому комплексы Беломорской провинции, надвинуты на образования Карельского кратона.

По данным ГСЗ слабо изменяется скоростная модель земной коры. В верхней ее части до глубины 5 км скорость нарастает от 5,9 до 6,3 км/с, затем наблюдается зона инверсии скорости ( Глубинное строение…, 2004 ). Глубина до подошвы инверсионной зоны, до границы К 1, изменяется вдоль сухопутного участка профиля от 16 км на западе до 10 км на востоке. Скорость под указанной зоной также изменяется от 6,5 км/с на западе до 6,3 км/с на востоке. На глубине 30 км выделена граница К 2с предполагаемым скачком скорости от 6,7 до 6,8 км/с. В низах коры скорость увеличивается до 7,0 км/с. Граница М прослежена как отражающий горизонт со скачком скорости на ней от 7,0 до 8,0 км/с. Мощность коры – 40 км, она практически не меняется вдоль всего сухопутного участка профиля.

В результате сейсмических работ МОГТ, ГСЗ, сейсмоакустического профилирования вдоль южной части профиля 3-АР были выделены основные горизонты в разрезе осадочного чехла и консолидированной коры. Результаты представлены на геолого-геофизическом разрезе (Рис. 4 В). При построении геолого-геофизического разреза использованы результаты построений по данным ОГТ в Белом море (МАГЭ), обобщений комплексных геофизических данных о строении земной коры Беломорского региона ( Строение российской…, 2005 ). Кроме того, использованы результаты работ глубинных сейсмических исследований по профилю 4В (рис. 5 Б), выполненных ФГУ ГНПП «Спецгеофизика» в 1999–2000 гг. по линии Кемь-Калевала ( Глубинное строение…, 2001 ).

В качестве опорной модели для кристаллической коры исследуемого региона выбрана трехслойная модель со скоростями продольных волн 5,8–6,4 км/с в верхнем слое (верхний этаж), 6,5–6,7 км/с в среднем и более 6,8 км/с в нижнем. Слои разделены отражающими горизонтальными К 1и К 2и отделены от верхней мантии границей М со скоростью 8.0–8.2 км/с. Граница К 2, скорее всего, обусловлена изменением реологических свойств пород на больших глубинах и поэтому с ней не связано изменение плотности. Из опыта моделирования, граница К1, чаще всего, отражает изменение петрофизических свойств – увеличение основности пород разреза, что, как правило, отражается в увеличении плотности.

Граница К 1залегает на различных глубинах, в верхней части коры имеются высокоскоростные внедрения и низкоскоростные пропластки мощностью 3–8 км в отдельных блоках. Отмечается общая тенденция уменьшения ее глубины до 13–15 км в юго-восточной части Кольской провинции, в меньшей степени в Беломорской и пограничной с ней части Карельской. На остальной территории мощность верхней коры изменятся от 17 до 20 км.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: