Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Граница К 2описывает несколько иную картину, чем по вышележащему горизонту К 1. Локальный подъем этой границы до 18–20 км отмечается в районе геотраверса 3-АР в Белом море и под Мезенской структурой до 25 км и на Кольском полуострове, на фоне средних глубин 28–30 км в других частях региона.

Следует также отметить, что в нижней коре Беломорской и Кольской провинций выделяются высокоскоростные (Vp > 7,5 км/сек) слои начиная с глубин 26 км, в Карельской его верхняя граница, по-видимому, находится глубже (рис. 3 А).

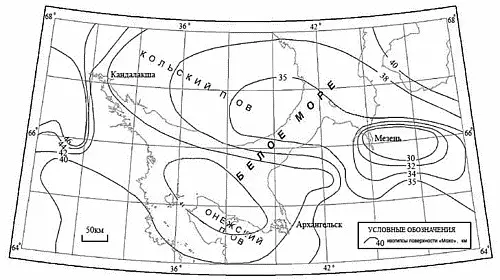

Поверхность Мохоровичича. Известно, что совокупность различных сейсмических методов дает достаточно надежные сведения об изменении глубины залегания М на площади (рис. 6). Граничная скорость на М по продольным волнам изменяется в восточной части Фенноскандинавского щита от 7,9 до 8,3 км/с с преобладающими значениями 8,1–8,2 км/с. Мощность земной коры региона изменяется от 30 до 45 км. Максимальная мощность установлена в зоне сочленения Беломорской и Карельской провинций (до 46 км). Минимальная мощность коры зафиксирована в районе Мезени – 30 км. Мощность земной коры на западе Кольского полуострова составляет 40–45 км, на востоке – 36–38 км, в Белом море она достигает 40–42 км, на юго-восточном склоне щита – 45–50 км.

Рис. 6. Схема мощности земной коры по сейсмическим данным

4. Геологическая и геодинамическая интерпретация сейсмотомографической модели профиля

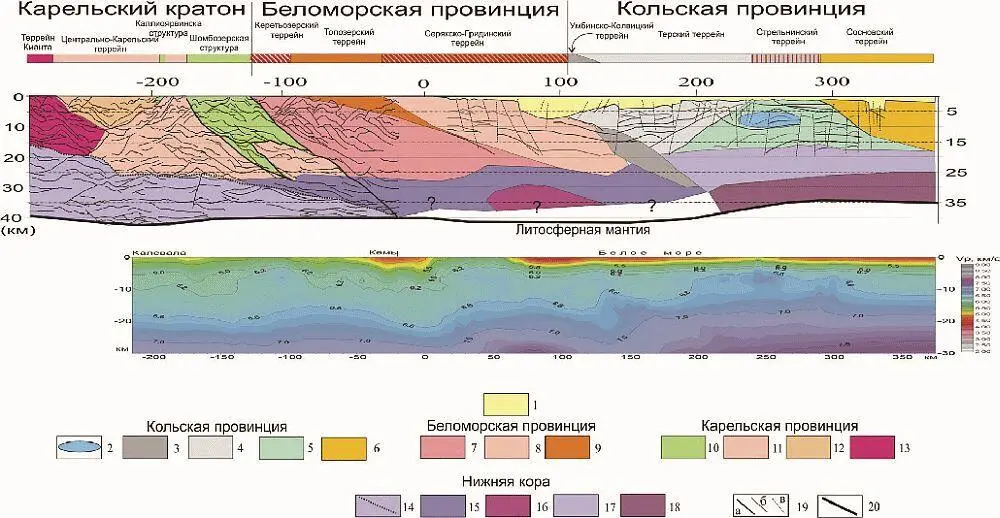

Комплексный анализ геологических и сейсмических данных (с учетом вариаций гравиметричесих и магнитных полей в регионе) позволяет построить геолого-геофизический разрез земной коры по профилю Калевала – Кемь – горло Белого моря (Рис. 7). На разрезе удается проследить структуру земной коры на всю ее мощность, понять особенности строения отдельных блоков (террейнов), а также их соотношение.

Рис. 7. Геолого-геофизический разрез земной коры по линии Калевала – Кемь – горло Белого моря по данным сейсмотомографического профиля «Суша-Море» (показан на рисунке), профилей МОВ-ОГТ 3-АР (Кемь-горло Белого моря) и 4В (Кемь – Калевала) 1–13 – структуры верхней и средней коры: 1 – неопротерозойская палеорифтовая системы Белого моря; 2–6 – структуры Кольской провинции: 2 – палеопротерозойские (?) высокоскоростные мафит-ультрамафитвые массивы, 3 – Колвицкий и Умбинский террейны, 4 – Терский террейн, 5 – Стрельнинский террейн, 6 – Сосновский террейн; 7–9 – Структуры (террейны) Беломорской провинции: 7 – Керетьозерский (гранит-зеленокаменный); 8 – Серякско-Гридинский (гранит-зеленокаменно-эклогитовый), 9 – топозерский (метачарнокитовый); 10–13 – структуры Карельской провинции: 10 – Палеопротерозойские палеорифтогенные (Шомбозерская, Каллиоярвинская); 11, 12 – Центрально-Карельский террейн, 11 – восточный фрагмент (неоархейские гранитоиды, санукитоиды, зеленокаменные комплексы), 12 – западный фрагмент (неоархейские гранитоиды, палеопротерозойские рои даек базитов); 13 – террейн Кианта (мезо– и неоархейские гранитоиды, зеленокаменные комплексы, гранулиты); 14–18 – Структуры нижней коры: 14 – сейсмически контрастный слой Карельского кратона, пунктирная линия – его верхняя граница; 14 – сейсмически малоконтрастный слой Беломорской провинции и зона ее контакта с кратоном; 16 – высокоскостной (Vp – более 7,5 км/сек) слой Беломорской провинции; 17 – нижнекоровый слой Кольской провинции; 18 – высокоскостной (Vp – более 7,5 км/сек) слой Кольской провинции; 19 – сейсмоотражающие поверхности на профилях МОВ-ОГТ: а – надвиги; б – границы сейсмически контрастных комплексов; в – разломы; 20 – граница Мохо

На профиле отчетливо выделяются Карельская, Беломорская и Кольская провинции. Каждая из их состоит из отдельных блоков, которые будет правильно интерпретировать как террейны, т. к. границы их имеют тектоническую природу, а история развития соседних фрагментов коры как правило различается ( Балаганский и др., 1998, 2006; Слабунов и др., 2006а ).

В составе Карельской провинции, с запада на восток выделяются четыре главных структуры: восточная часть террейна Кианта, два фрагмента Центрально-Карельского террейна, разделенные палеопротерозойской Каллиоярвинской структурой и Шомбозерская структура, сложенная тектоническими пластинами из палеопротерозойских осадочных, вулканогенных и интрузивных пород. Последняя располагается на границе кратона с Беломорской провинцией. Представленная модель восточной части профиля, не повторяя полностью интерпретации других исследователей ( Колодяжный, 2005; Минц и др., 2001, 2007, Самсонов и др., 2001 ), в целом согласуется с ними, отличаясь иными представлениями о соотношении террейнов. Вероятно, в неоархее к относительно древнему (с возрастом коры 3,1–2,65 млрд лет) континентальному блоку Кианта был аккретирован более молодой (с возрастом коры 2,8–2,65 млрд. лет) Центрально-Карельский террейн. Неоархейский надвиг сохранился как погружающаяся на восток граница между террейнами Кианта и западной пластиной Центрально-Карельского (рис. 7). В раннем палеопротерозое сформировались рифтогенные структуры Шомбозерская и Каллиоярвинская. В ходе коллизионных процессов при формировании Свекофеннского и Лапландско-Кольского орогенов, континентальная кора Беломорского сегмента была надвинута на Центрально-Карельский – по Шомбозерскому шву, а по Каллиоярвинской системе рифтогенных разломов на Центрально-Карельский террейн надвинут ансамбль из двух составляющих (рис. 7).

Земная кора Беломорской провинции сформировалась, главным образом, в мезо-и неоархее, а ее структура оформилась в ходе коллизионных процессов ( Слабунов, 2008 ). Одним из проявлений последних было покровообразование, которое и предопределяет рисунок отражающих поверхностей в виде ассиметричных дуг. В палеопротерозое кора Беломорья находилась под воздействим мантийных плюмов, приведших к образованию многочисленных мелких интрузий основного состава и крупных гранитоидных в верхней и средней коре, а в нижней образовался слой насыщенный телами базитов, что обусловило его высокоскоростные и акустически малоконтрастные характеристики (рис. 7). В ходе коллизионных процессов в Лапландско-Кольском орогене структура коры Беломорья осложнилась, именно в этот период ее фрагменты были выведены на более высокие уровни и надвинуты на Карельский кратон. Эти процессы являются, по-видимому, причиной того, что U-Pb возраста сфенов (Бибикова и др., 1999) в Беломорской провинции – палеопротерозойские (1,9–1,75 млрд. лет), а в кратоне – архейские (более 2,65 млрд. лет).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: