Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Представление об архипелаге ЗФИ как о единой позднемезозойской трапповой провинции после исследований В.Д. Дибнера в конце пятидесятых – начале семидесятых годов прошлого века прочно укоренилось в литературе. Однако по результатам наших исследований пяти островов (Земля Александры, Нортбрук, Гукера, Скотт-Келти и Хейса), мезозойские магматические образования архипелага подразделяются на два комплекса: раннемезозойский (юрский) и позднемезозойский (раннемеловой), отличные по вещественному составу вулканитов.

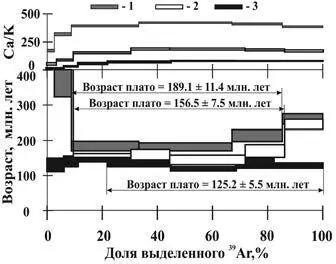

Раннемезозойский магматический комплекспредставлен толеитовыми базальтами и долеритами островов Земля Александры, Нортбрук, Гукера и Скотт-Келти. Наиболее полные разрезы этого комплекса находятся на о-ве Земля Александры. В береговых обнажениях залива Дежнева (бухты Северная и Островная) на мысах Добкина, Вышка, Бабушкина, Двойной и Мелехова вулканиты этого комплекса слагают серию субгоризонтально залегающих покровов, общей мощностью 25–35 м. Нижний из них сложен черными плагиоклазовыми миндалекаменными базальтами со столбчатой отдельностью. Видимая мощность этого покрова 7–15 м. Выше располагается покров базальтов, часто миндалекаменных, и долеритов (17–20 м) с глыбовой отдельностью. Определение абсолютного возраста 40Ar/ 39Ar методом ступенчатого прогрева по плагиоклазу (рис. 2) из этого покрова (N 80°46.503’; E 47°42.197’) дало значение возраста плато 156.5±7.5. млн. лет ( Карякин, Шипилов, 2008 ). Перекрываются эти покровы покровом мелкозернистых долеритов с гигантостолбчатой отдельностью предположительно раннемелового возраста мощностью 15–20 м. Этот покров является маркирующим для раннемезозойских вулканических пород острова. Как правило, им сформированы самые высокие точки рельефа. Однако в ряде мест покров обнажается на уровне моря, тем самым подчеркивая грабено-горстовую структуру острова, с максимальной амплитудой вертикального перемещения по разломам северо-западного простирания 45–50 м. В обнажении с координатами N 80°44,832’, E 47°34,503’ покров подстилается толщей агломератовых туфобрекчий (мощность 4–6 м), в составе обломков которой преобладают миндалекаменные базальты. Толща, по-видимому, отделяет раннемезозойскую часть вулканогенного разреза острова от позднемезозойской.

Породы раннемезозойского магматического комплекса занимают практически всю центральную, свободную от ледников, часть о-ва Земля Александры, занимая площадь не менее 200 км 2. На западе и юго-западе они скрыты под куполом ледника Лунный, обнажаясь вновь в районах мысов Мэри-Хармсуорт и Лудлова ( Пискарев и др., 2009 ), а на северо-востоке граничат по разлому (сбросу) с вулканическими образованиями позднемезозойского магматического комплекса. Разлом, названный нами «Нагурским», хорошо дешифрируется на космическом снимке острова и проявлен на поверхности зоной трещиноватости, шириной около 200 м. Он протягивается от бухты Отмелая в юго-восточном направлении через пограничную заставу «Нагурское» на расстояние не менее 20 км, скрываясь под ледником Кропоткина на полуострове Полярных летчиков. Важно подчеркнуть, что данных о присутствии вулканитов юрского возраста в разрезе параметрической скважины Нагурская-1 нет, за исключением четырех силлов в интервале глубин 1300–3200 м., имеющих возраст 151±11, 192±13, 170±12 и 203±14 млн лет (K-Ar метод, вал) ( Тараховский и др., 1982 ). Раннемеловые базальты залегают в скважине на среднетриасовых осадочных породах ( Dibner, 1998 ).

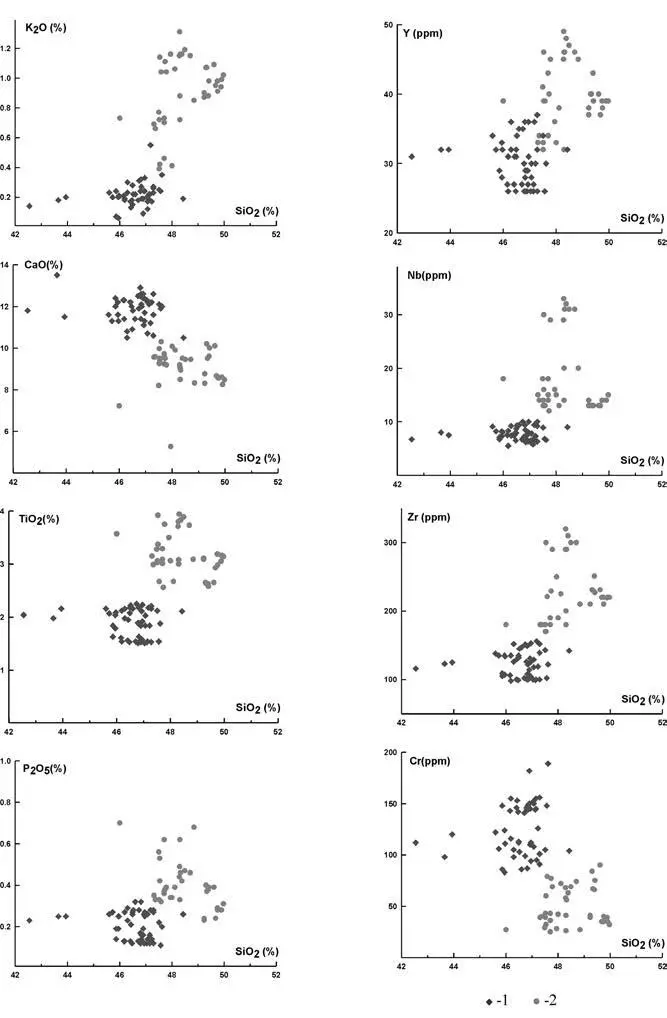

По составу вулканиты раннемезозойского комплекса варьируют от гиперстен– до оливин-нормативных, с некоторым преобладанием последних. Для них характерны умеренные содержания TiO 2(1.51-2.25 вес.%), а также устойчиво низкие концентрации Y (26–37 г/т), Zr (98-156 г/т) и Nb (5.5–10 г/т). Отношения Zr/Y и Y/Nb меняются в пределах 3.62–4.51 и 3.41–4.73, соответственно. Аналогичными характеристиками обладают базальтовые покровы о-вов Нортбрук, Гукера и Скотт-Келти. По плагиоклазам (рис. 2) из базальтов о-ва Гукера (N 80°20,402’; E 52°46,429’) получено значение 40Ar/ 39Ar возраста плато 189.1 ± 11.4 млн лет ( Карякин, Шипилов, 2008 ).

Рис. 2. 40Ar/ 39Ar возрастные и Ca/K спектры для плагиоклазов. 1 – плагиоклаз из базальта о-ва Гукера; 2 – плагиоклаз из базальта о-ва Земля Александры; 3 – плагиоклаз из долерита дайки «Гряда Аметистовая» о-ва Хейса

Позднемезозойский магматический комплекспредставлен в нашей коллекции покровами и штоками базальтов о-ва Земля Александры, а также дайками и силлами толеитовых долеритов о-ва Хейса ( Карякин и др., 2008 ). 40Ar/ 39Ar возраст плато по плагиоклазу дайки «Гряда Аметистовая» (рис. 2) ( Карякин, Шипилов, 2008 ) определен как баррем-аптский (125.2±5.5 млн. лет), что согласуется с опубликованным ранее возрастами дайки «Сквозная» и одного из силлов острова ( Столбов, 2002 ). На о-ве Земля Александры позднемезозойские вулканиты наиболее распространены в северо-восточной его части. В районе мыса Нагурского, они формируют на земной поверхности серию из двух-четырех маломощных (1.5–2 м) покровов базальтов с хорошо выраженной мелкостолбчатой отдельностью и прослежены бурением до глубины 283 м. ( Dibner, 1998 ). Кроме базальтов на побережье бухты Зверобоев нами обнаружены коренные выходы серых туфов, содержащих мелкие обломки базальтов (N 80°49.040’; E 47°50.849’) и фрагмент отпрепарированного ледниками палеовулканического аппарата (N 80°48.188’; E 48°03.853’), центр которого выполнен вулканическим песком и шлаками, периферия – вулканическими бомбами. Юго-западной границей распространения этого мощного разреза позднемезозойских вулканитов острова служит, как было сказано выше, Нагурский разлом.

В отличие от раннемезозойских, в позднемезозойских вулканитах концентрации TiO 2достигают величин 2.56–3.94 вес.%, P 2O 5– 0.23–0.70 вес.%, Y – 32–49 г/т, Zr – 170–320 г/т, Nb – 12–33 г/т. Отношение Zr/Y меняется в них от 4.35 до 6.94 (среднее 5.66), а Y/Nb – от 1.48 до 3.33 (среднее 2.40).

Различия вещественного состава пород, слагающих ранне– и позднемезозойский магматический комплексы отчетливо видны на диаграммах Харкера, построенных для наиболее информативных породообразующих оксидов и редких элементов (рис. 3). Также отчетливо комплексы различаются по содержанию редкоземельных элементов (рис. 4), особенно по концентрациям легких REE. В долеритах даек «Гряда Аметистовая» и «Сквозная» (о. Хейса) проявлена незначительная отрицательная европиевая аномалия, которая пока не выявлена в породах раннемезозойского комплекса.

Рис. 3. Диаграммы Харкера для базальтов раннемезозойского (1) и позднемезозойского (2) магматических комплексов ЗФИ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: