Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так как данные по вещественному составу юрско-раннемеловых магматических пород Свальбарда весьма не многочисленны и слабо освещены в публикациях, то сравнительная характеристика химизма юрских и меловых базальтоидов архипелагов Шпицбергена и ЗФИ представляет вполне определенный интерес.

По результатам наших исследований в строении геологического разреза архипелага ЗФИ участвуют раннемезозойский и позднемезозойский магматические комплексы, резко различающиеся не только по химизму вулканитов, но и составу расплавных включений в минералах, глубине и температуре магмогенерации ( Карякин и др., 2009 ). Начало формирования базальтов раннемезозойского магматического комплекса определяется 40Ar/ 39Ar – возрастами базальтовых покровов островов Гукера (189.1±11.4 млн лет) и Земля Александры (191±3 млн лет) и ограничивается, видимо, наступлением среднеюрской (ааленской) морской трансгрессии, охватившей практически всю территорию архипелага. Формирование позднемезозойского магматического комплекса началось после регрессии моря в берриасе и охватывает скорее всего баррем-аптский интервал времени. Именно в это время произошло массовое внедрение силлов диабазов с K/Ar возрастами 116±5 млн лет ( Grachev et al., 2001 ) в разрезы верхнепалеозойско-нижнемезозойских осадочных пород острова Земля Александры (скважина Нагурская), острова Хейса (скважина о-ва Хейса) и острова Греэм-Белл (скважина Северная). В этот же интервал времени на острове Хейса были внедрены дайки с 40Ar/ 39Ar – возрастами 124±1 млн лет ( Столбов, 2002 ) и 125.2±5.5 млн лет ( Карякин, Шипилов, 2008 ).

Следует подчеркнуть, что возраст базальтов и диабазов даек и силлов позднемезозойского магматического комплекса архипелага ЗФИ (баррем-апт) практически совпадает со временем формирования базальтовых покровов островов Земли Короля Карла (баррем) архипелага Шпицберген.

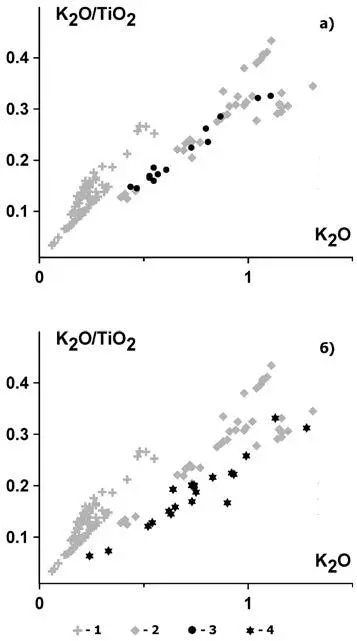

Рис. 6. Диаграммы K2O – K 2O/TiO 2для юрских и раннемеловых базальтов Земли Франца-Иосифа и Шпицбергена. 1 – юрские базальты ЗФИ, 2 – раннемеловые базальты и долериты ЗФИ, 3 – долериты изученных силлов западной части Земли Норденшельда арх. Шпицберген, 4 – долериты Земли Диксона, Тундры Богемана и западного побережья Эксман-фьорда, арх. Шпицберген.

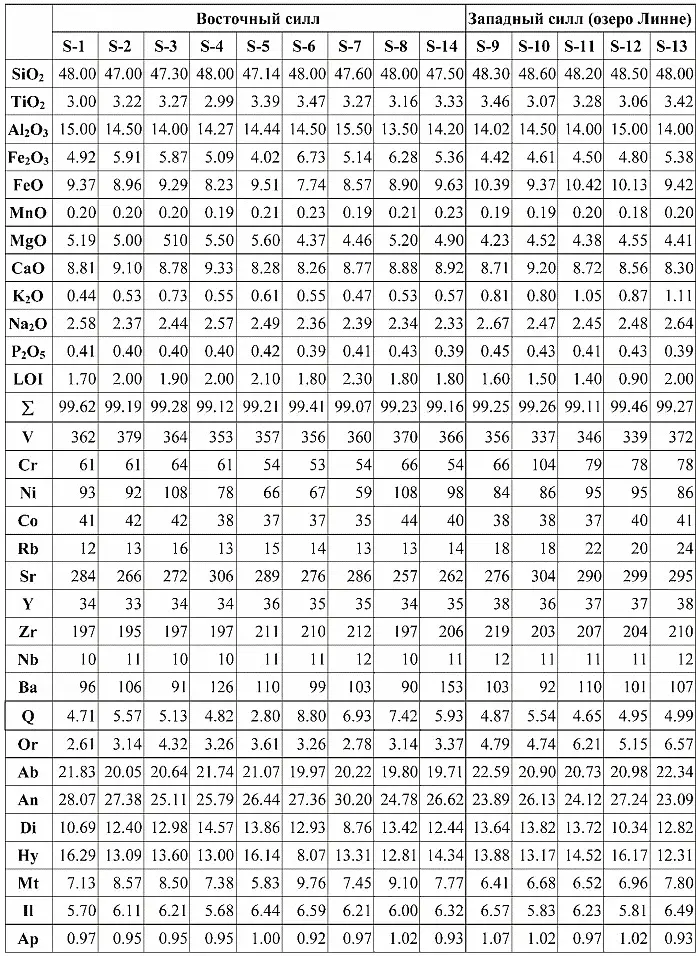

В табл. 1 приведен химический и нормативный минеральный состав образцов пород диабазовых силлов западной части Земли Норденшельда (о. Зап. Шпицберген), отобранных во время полевых работ 2008 г. Обращает на себя внимание отсутствие значимых различий составов диабазов обоих силлов как по главным петрогенным оксидам, так и по редким элементам, за исключением оксида калия, содержание которого в диабазах Западного силла (оз. Линне) несколько выше. Силлы также однородны и по нормативному минеральному составу. Слагающие их диабазы относятся к пересыщенным кремнеземом кварц-гиперстеновым толеитам, что отличает их от юрских вулканитов архипелага ЗФИ, среди которых значительная часть представлена насыщенными кремнеземом оливин-гиперстеновыми разностями, и сближает с раннемеловыми базальтами и диабазами даек и силлов острова Хейса того же архипелага ( Карякин и др., 2009 ). Последние, как и силлы о-ва Зап. Шпицберген, являются исключительно нормативно кварц-гиперстеновыми.

Табл. 1. Химический и нормативный минеральный состав долеритов запада Земли Норденшельда

Примечание. Концентрации главных породообразующих оксидов приведены в вес. %, редких элементов – в г/т.

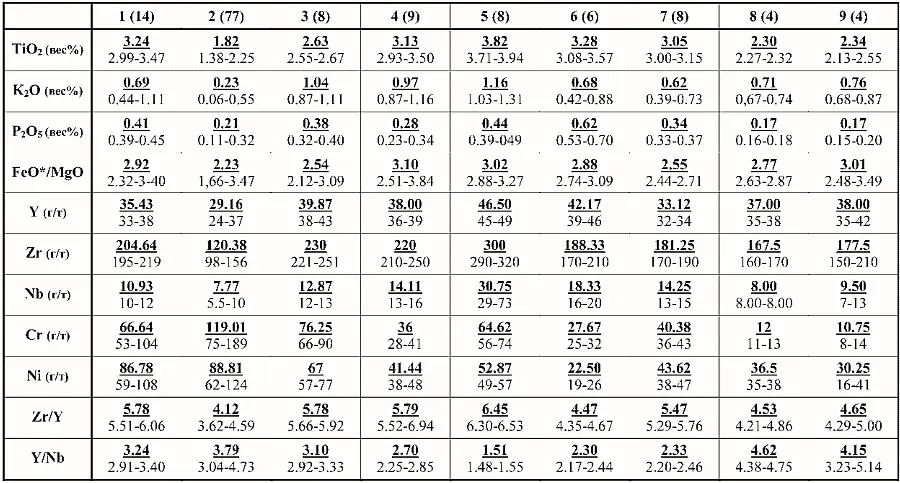

В табл. 2 показаны некоторые статистические характеристики составов силлов западной части Земли Норденшельда (о. Зап. Шпицберген) и основных вулканитов ЗФИ. Из ее анализа следует, что, как по средним содержаниям наиболее информативных оксидов и редких элементов, так и по интервалам их концентраций, диабазы силлов Шпицбергена прямо сопоставимы с базальтами и диабазами раннемеловых даек острова Хейса и отличаются от юрских вулканитов ЗФИ.

Табл 2. Статистические характеристики долеритов Земли Норденшельда (о. зап. Шпицберген) и базальтов арх. Земля Франца-Иосифа

Примечание. Столбцы таблицы: 1 – долериты силлов западной части Земли Норденшельда; 2–9 – базальты архипелага Земля Франца-Иосифа; 2 – юрские базальты о-ва Земля Александры; 3–9 – раннемеловые базальты и долериты о-ва Хейса: 3 – дайка «Гряда Аметистовая», 4 – дайка «Сквозная», 5 – дайка «Кривая», 6 – дайка «Разбитая», 7 – дайка «Останцовая», 8 – нижний силл, 9 – верхний силл. В скобках – количество анализов. В числителе дробей – средние значения, в знаменателе – интервалы концентраций.

На диаграмме K 2O – K 2O/TiO 2юрские и раннемеловые вулканиты ЗФИ формируют два обособленных тренда (рис. 6, верхний). Все фигуративные точки составов раннемеловых диабазов Шпицбергена на этой диаграмме располагаются в поле раннемеловых базальтов ЗФИ, а тренды практически совпадают. Такое же совпадение составов и трендов дифференциации показывают и силлы других районов Шпицбергена. На рис. 6 (нижний) нанесены данные по силловым телам Земли Диксона, Тундры Богемана и западного побережья Эксман-фьорда ( Столбов, Сироткин, 2004 ). Долериты этих силлов по нормативному минеральному составу также относятся к пересыщенным кремнеземом кварц-гиперстеновым толеитам и также формируют на диаграмме тренд, близкий тренду раннемеловых базальтов ЗФИ и отличный от тренда юрских вулканитов.

Приведенные характеристики свидетельствуют о сходстве физико-химических параметров магматических систем раннемелового магматизма Шпицбергена и ЗФИ. Таким образом, магматические породы западной части Земли Норденшельда, как представляется, являются крайней западной периферией обширного Баренцевоморского магматического ареала, включающего Шпицберген, ЗФИ и охватывающего, помимо рассмотренных архипелагов, и большую часть шельфа Баренцевоморской континентальной окраины (рис. 1) ( Шипилов, Карякин, 2008; Шипилов, Карякин, Матишов, 2009 ).

4. Заключение. Геодинамические обстановки проявления юрско-мелового базальтоидного магматизма и инициальный этап раскрытия Арктического океана

Результаты изучения базальтоидного магматизма и геологического строения континентальных окраин, интерпретационного анализа комплекса морских геолого-геофизических данных позволили оконтурить и реконструировать ареал проявления плюмового юрско-мелового базальтоидного магматизма Баренцевоморского региона и Арктики в целом (рис. 7). Все изложенное выше дало возможность обосновать выделение соответствующего тектономагматического этапа, обусловленного проявлением плюмового события и приведшего к раскрытию Канадского океанического бассейна. По своему масштабу этот плюм, названный авторами Баренцевско-Амеразийским ( Шипилов, Карякин, 2009; Шипилов, Карякин, Матишов, 2009 ) не уступает ни Сибирскому (триасовому), ни прото-Исландскому (кайнозойскому).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: