Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Изучение материалов показало, что Баренцевский ареал базальтоидного магматизма имел гораздо большее распространение, чем представлялось ранее, и является лишь частью «большой магматической провинции», сформированной накануне раскрытия Канадского бассейна. В это время к северу от Баренцево-Карской палеоокраины еще существовал протяженный Южно-Анюйский (Протоарктический) океанический бассейн. ( Sokolov et al., 2002 ). Он располагался между окраинами Сибири и Северной Америки, в состав которой в это время входили блоки Новосибирско-Чукотского региона и Арктической Аляски. Апикальной частью этого океанического бассейна на палеоокраине являлся Восточно-Баренцевский мегапрогиб ( Шипилов, 2004 ).

Как разворачивались геодинамические события в юрско-меловое время на инициальном этапе становления океана? Какими тектоническими преобразованиями континентальных окраин сопровождались формирование наиболее обширного океанического бассейна Арктики – Канадского?

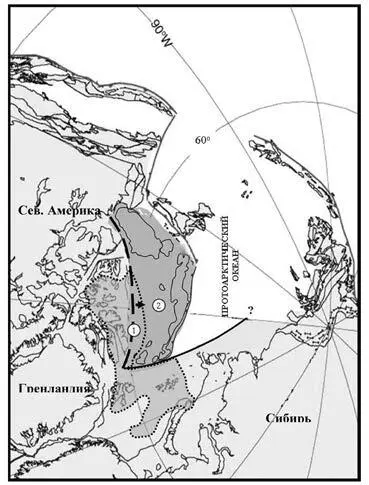

Разломная зона, по которой произошел откол композиции блоков Новосибирско-Чукотского и Арктической Аляски от Северной Америки и в дальнейшем трансформированной в осевой спрединговый центр, располагалась субпараллельно условному осевому центру Южно-Анюйского океана (рис. 7). Раскрытие Канадского бассейна носило полицикличный характер и сопровождалось широким проявлением ареала юрско-мелового базальтоидного магматизма на континентальных окраинах. В этой связи в эволюции становления бассейна можно выделить несколько фаз, основываясь на полевых наблюдениях (2006–2008 гг.) и лабораторных определениях возраста и состава магматических комплексов архипелагов Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), Шпицберген ( Карякин, Шипилов, 2008; Симонов и др., 2008, и опубликованных данных по магматизму Арктики ( Шипилов, 2004; Шипилов, Матишов, Хасанкаев, 2003 ).

Первая фазаобусловлена началом действия всплывающего плюма повлекшим первоначальный раскол литосферы, внедрение и излияние первых порций базальтоидного магматизма и процессы континентального рифтинга в Арктике («неудачная» попытка раскрытия Канадского бассейна). По нашим определениям ( Карякин, Шипилов, 2008 ) наиболее древние датировки возраста платобазальтов в пределах ЗФИ обнаруживаются на островах Гукера (189.1±11.4 млн лет) и Земля Александры (191±3 млн лет). Видимо именно это событие было причиной развития линейной зоны Северно-Чукотского бассейна с накоплением юрско-меловых отложений значительной мощности.

Реконструкции показывают, что зона раскола упиралась в Баренцевскую палеоокраину с еще входящими в ее состав блоками будущих хребтов Альфа и Ломоносова ( Шипилов, 2004; 2008; Lawver et al., 2002 ). В этой связи следует заметить, что геофизические данные указывают на присутствие магматических тел в хребтах Ломоносова и Альфа.

Вторая фаза(аален-бат-титон) знаменуется последовавшим образованием расширенных полуграбенов и грабенов, субпараллельных первоначальному расколу, формировавшихся на окраинах Восточно-Сибирского и Чукотского морей и арктической окраины Аляски, блоки которых еще находились в соприкосновении с Северной Америкой. Одновременно закладывалась зона будущей Свердрупско-Новосибирской трансформы. В течение этого отрезка времени образовался наиболее обширный ареал базальтоидного магматизма (рис. 7) объединяющий области Свердрупского бассейна (Канадский Арктический архипелаг), о-ва Де-Лонга, архипелаги Шпицберген, ЗФИ и прилегающие к ним районы Баренцевоморской окраины. Одним из центров магматической активности в этом ареале являлся район ЗФИ. Большинство датировок возраста базальтов (силлов и покровов) этой фазы магматизма (включая архипелаги Де-Лонга и Шпицберген, Баренцевскую окраину, Свердрупский бассейн) дают значения около 150 млн лет. На о-ве Земля Александры (ЗФИ) нами зафиксировано значение возраста базальтового покрова 156,5±7,5 млн лет ( Карякин, Шипилов, 2008 ). С этими событиями связаны не только проявления базальтоидного магматизма в Баренцевском регионе, но и морская трансгрессия с севера, углубление его бассейнов и накопление депрессивной черносланцевой фации киммеридж-волжского глинистого комплекса. Следует подчеркнуть, что по вещественному составу базальты первой и второй фаз достаточно близки между собой и разительно отличаются от базальтов третьей фазы ( Карякин, Шипилов, 2008 ).

Третья фаза.В раннемеловую эпоху (около 140 млн. лет) стартует основная фаза раскрытия Канадского бассейна, продолжавшаяся с готерива до альба-сеномана. Рифтинг перерастает в спрединг с аккрецией меловой океанической коры. Сопутствующий базальтоидный магматизм концентрируется на вновь образовавшихся континентальных окраинах окружающих раскрывающийся Канадский бассейн. Новосибирско-Чукотско-Аляскинский блок начал удаляться от Канадского Арктического архипелага, скользя вдоль Свердрупско-Новосибирской трансформы. В пределах Баренцевоморского региона переход к открытию Канадского бассейна ознаменовался сменой глинистых сланцев («баженитов») грубозернистыми регрессивными «вельдскими» фациями раннего мела. Формирующийся срединно-океанический спрединговый центр воздействовал на Баренцево-Карскую окраину через отмеченную трансформу, вдоль которой сосредотачиваются проявления базальтоидного магматизма, фиксирующие фазы наиболее активного развития Канадского океанического бассейна (рис. 8). Радиологические возраста базальтов для этой фазы развития в пределах окраин Арктики дают значения в интервале 139–123 млн. лет ( Шипилов, Карякин, Матишов, 2009 ). Наши определения возраста базальтовой дайки на о-ве Хейса (ЗФИ) дали значение 125,2±5,5 млн. лет ( Карякин, Шипилов, 2008 ). Результаты выполненных нами исследований ( Симонов и др., 2008 ) показали, что генерация первичных расплавов базальтов дайки о-ва Хейса происходила в более глубинных условиях (около 110 км) и при высокой температуре магмогенерации 1600°С, чем первичных расплавов базальтов о-ва Земли Александры (75–100 км, 1450–1550°С, соответственно). Это свидетельствует о вскрытии, в результате деструкции и растяжения литосферы на данной фазе развития, более глубинных уровней магмогенерации, чем на этапе первоначального раскола литосферы в преддверии образования Канадского бассейна, что хорошо согласуется с рассматриваемыми геодинамическими реконструкциями (рис. 7, 8). Вместе с тем происходит закрытие Анюй-Ангаючамского (Протоарктического) океана с образованием Южно-Анюйской офиолитовой сутуры ( Sokolov et al., 2002, Бондаренко, 2004 ).

Рис. 7. Реконструкция ареала распространения юрско-мелового базальтоидного магматизма (контур, очерченный точечным пунктиром) в преддверии раскрытия Канадского океанического бассейна (около 140 млн. лет). Реконструкция на основе (Lawver et al., 2002), с изменениями и дополнениями. Ареал охватывает объединенные до раскола регионы Баренцевоморской окраины, Свердрупский бассейн Канадского Арктического архипелага и северный сегмент Новосибирско-Чукотской окраины. Цифры в кружках: 1 – зона разломов, по которой произошел раскол континентальной литосферы и последующее раскрытие Канадского бассейна; 2 – Новосибирско-Чукотско-Аляскинский блок (в последующем – микроплита). Сплошная черная линия – Свердрупско-Новосибирская трансформная зона.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: