Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

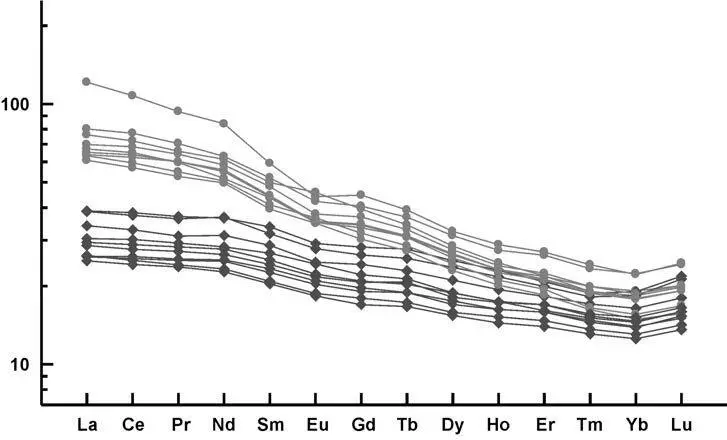

Рис. 4. Спектры редкоземельных элементов базальтов мезозойских магматических комплексов ЗФИ на хондрит-нормализованной (по Sun, McDonough, 1989) диаграмме. Условные обозначения см. на рис. 3.

Расчетное моделирование физико-химических параметров магматических систем, проведенное на основе данных по составам расплавных включений в плагиоклазах и пироксенах раннемезозойского магматического комплекса, показало, что эти параметры сходны для базальтов разных островов архипелага ЗФИ. Для базальтов о-ва Земля Александры вычисленная глубина генерации первичных расплавов составляет 75–100 км, а температура магмогенерации 1450–1550°С ( Симонов и др., 2008 ). С этими данными практически совпадают соответствующие значения (65–95 км и 1410–1520°С) для базальтов о-ва Гукера ( Симонов и др., 2009 ). Существенно иные величины глубины и температуры генерации магм (110 км и 1600°С, соответственно) получены для базальтов позднемезозойского магматического комплекса ( Симонов и др., 2008 ).

Такое различие в возрасте, химизме вулканитов на уровне содержаний главных породообразующих оксидов, редких и редкоземельных элементов, составе расплавных включений в минералах, глубине и температуре магмогенерации, определенно говорит о том, что в пределах архипелага ЗФИ развиты два совершенно разные раннемезозойский и позднемезозойский магматические комплексы. Сравнение с магматическими комплексами известных геодинамических обстановок показывает, что по всем вещественным признакам вулканиты раннемезозойского магматического комплекса соответствуют типичным платобазальтам Сибирской платформы ( Симонов и др., 2005 ), а позднемезозойского – сходны с плюмовыми вулканитами горячих точек внутриокеанических островов. По тем же признакам континентальные толеитовые базальты архипелага ЗФИ отличаются от базальтов континентальных рифтовых областей, в частности от эталонной Байкало-Монгольской рифтовой системы, где преобладают субщелочные базальты.

Отмеченные черты мезозойского магматизма архипелага ЗФИ являются отражением специфической геодинамической позиции Баренцевоморской пассивной континентальной окраины в юрско-меловое время, которая обусловлена положением ее в области взаимодействия окраинно-континентальных и формирующихся океанических структур ( Шипилов, 2004; 2008; Шипилов, Карякин, 2009 ).

3. Базальтоидный магматизм Западного Шпицбергена

Здесь приводятся результаты исследования химического состава базальтоидов Западного Шпицбергена в контексте их сопоставления с изученными магматическими породами архипелага Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) с целью выяснения особенностей их геохимической специализации, границ распространения ареала юрско-мелового магматизма Баренцевоморской окраины и его геодинамической природы.

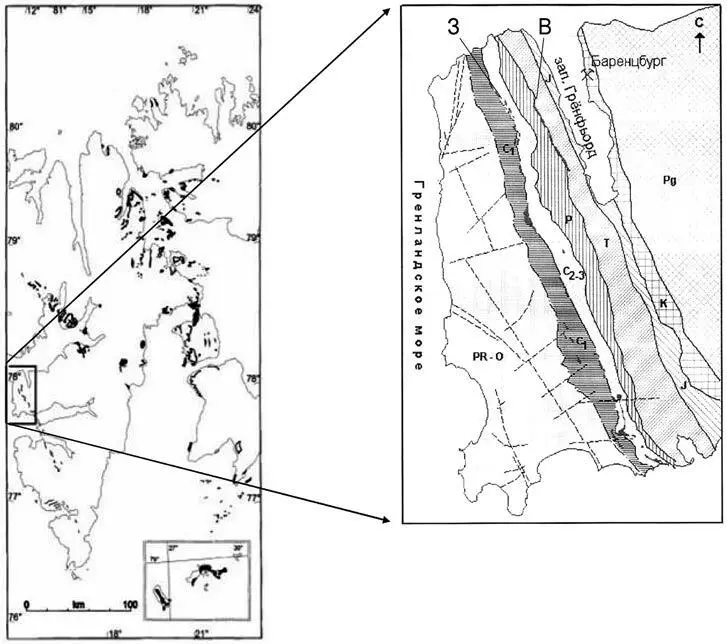

Рассматриваемые комплексы базальтовых образований западной части Земли Норденшельда (западное побережье залива Грёнфьорд, рис. 5) располагаются на западной периферии Шпицбергена. Они протягиваются с юга на север в виде двух полос эскарповых обнажений, иногда перекрытых четвертичными отложениями и ледниками, с общим азимутом простирания около 335°–340° совпадающим с основным простиранием преимущественно терригенных вмещающих пород верхнего палеозоя-триаса. Пластовые тела базальтовых силлов залегают субсогласно с ними, падая на восток под углами 30°–40°, а их видимая мощность изменяется от 7–8 до 10–15 м. Западный силл, локализованный восточнее оз. Линне, тяготеет по своему положению в разрезе к границе карбона/перми, а Восточный – к нижнему-среднему триасу или к его границе с пермью.

Рис. 5. Геологические схемы Шпицбергена (слева) (Harland, 1997) и западной части Земли Норденшельда (справа). Левый рис.: темные пятна – распределение базальтоидных комплексов; выделенный черной рамкой прямоугольник – район исследований (западная часть Земли Норденшельда). На врезке – острова Земля Короля Карла. Правый рис.: геологические комплексы западной части Земли Норденшельда. З – западный силл (восточный берег оз. Линне), В – восточный силл.

В тектоническом плане вмещающие породы вместе с силлами слагают Центрально-Шпицбергенский бассейн (грабен) и обнажаются на его западном борту, ограниченном разломами. По сейсмическим данным положение пластовых тел базальтов просматривается, практически, на тех же уровнях в разрезе Южно-Баренцевского бассейна и, кроме того, подтверждено скважиной Лудловская, прошедшей группу верхних интрузий базальтовых пород в среднем триасе. Возраст силлов, пробуренных этой скважиной, по K-Ar методу составляет 131–139 млн. лет (верхний силл) и 159 млн. лет (нижний силл) ( Комарницкий, Шипилов, 1991 ).

Одни из первых опубликованных определений радиологических возрастных датировок долеритовых силлов, обнажающихся на правобережье Ис-фьорда (прилегающему к исследуемому нами району с северо-востока), представлены значениями 110±10, 125±12, 135±15, 149±17 млн. лет ( Gayer et al., 1966 ). Это указывает на юрский и, преимущественно, раннемеловой интервалы внедрения интрузий. Пластовые тела базальтовых силлов вскрыты при бурении в этом районе скважин Грумантская-1, Вассдаленская-2 и 3 в разрезах терригенного триаса.

Помимо отмеченного, на Свальбарде диабазовые силлы и дайки широко развиты и в восточной части острова Западный Шпицберген, а также на островах Северо-Восточная Земля, Баренца, Эдж и др. По имеющимся данным радиологического датирования, показывающим большой разброс значений, возраст вулканитов в целом оценивается как раннемеловой. Выделяются два пика магматической активности 144±5 и 105±5 млн. лет ( Буров и др., 1976; Worsley et al., 1986 ). Более определенно возраст вулканитов устанавливается по стратиграфическому положению их на островах архипелага Земля Короля Карла, где базальты формируют несколько лавовых покровов, перемежающихся с барремскими песчаниками континентального генезиса ( Smith et al., 1976 ), представленными дельтовыми последовательностями (sequences of Kvalvagen) ( Worsley et al., 1986 ).

В региональном тектоническом плане распределение проявлений базальтоидов Шпицбергена, также как и Земли Франца-Иосифа, контролируется системой разломов северо-западного и северо-восточного простираний сбросового и сдвиго-сбросового типов. Наличие основных из этих разломов достаточно определенно просматривается в рельефе дна и аномальном магнитном поле. К ним относится Хинлопенская зона разломов северо-западного простирания, своего рода окраинно-континентальная «трансформа», и другие субпараллельные ей нарушения, вдающиеся в Свальбардский архипелаг, вдоль которых концентрируются выходы юрско-мелового базальтоидного магматизма. Одним из таких районов является северное побережье Ис-фиорда, где нами еще в 1995 г. был взят образец мезозойских базальтов, бронирующих триасовые отложения ( Шипилов, 2004 ). Лабораторные исследования показали, что это долеритовая порода, слабо измененная, с диабазовой структурой. В состав входят плагиоклаз, клинопироксен, титаномагнетит (5–10 %), биотит, апатит. Порода не несет признаков регионального метаморфизма. Отмечается слабая пелитизация плагиоклаза и серицизация. В сравнении с палеозойскими дайками Кольского полуострова (300–350 млн. лет), имеющими обычную плотность 2,90–2,97 г/см 3, данный образец является более плотным – 3,02 г/см 3, сопоставим по магнитной восприимчивости (15–20х10 3СИ), но имеет более высокую остаточную намагниченность (1,05 А/м), что косвенно свидетельствует о его более молодом возрасте. Вместе с тем для породы характерны и более высокие скорости распространения упругих волн: продольных от 4,90 до 6,63 км/с и поперечных от 2,79 до 2,97 км/с. Судя по отношению скоростей, формирование этих базальтовых образований происходило в условиях преобладания горизонтальных тектонических движений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: