Юлия Гледко - Общее землеведение

- Название:Общее землеведение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2015

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2608-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Гледко - Общее землеведение краткое содержание

Для студентов географических специальностей учреждений высшего образования, преподавателей, специалистов в области физической географии, охраны природы и рационального природопользования.

Общее землеведение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Горные породы земной коры.Земная кора сложена горными породами разного происхождения и состава. По происхождению горные породы подразделяют на магматические, осадочные и метаморфические.

Магматические породы образуются в недрах Земли в условиях высоких температур и давлений в результате кристаллизации магмы. Они составляют 95 % массы вещества, слагающего земную кору. В зависимости от условий, в которых происходил процесс застывания магмы, формируются интрузивные (образовавшиеся на глубине) и эффузивные (излившиеся на поверхность) горные породы. К интрузивным породам относятся гранит, габбро, к изверженным – базальт, липарит, вулканический туф и др.

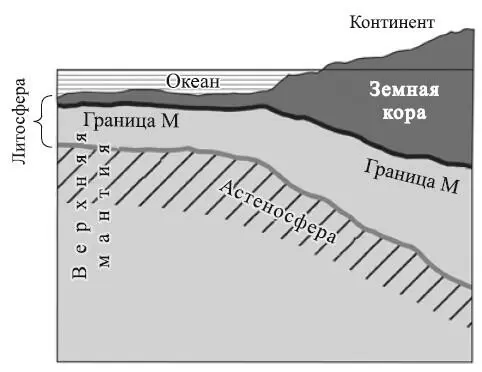

Рис. 8. Соотношение земной коры, мантии и литосферы

Осадочные породы образуются на земной поверхности различными путями. Часть из них формируется из продуктов механического разрушения пород, образовавшихся ранее (обломочные – пески, галечники); часть – за счет жизнедеятельности организмов (органогенные – известняки, мел, ракушечник; кремнистые породы, каменный и бурый уголь); часть – в результате химического осаждения из водных растворов или при испарении воды (химические: каменная соль, гипс).

Метаморфические породы образуются в результате превращения пород другого происхождения (магматических, осадочных) под воздействием различных факторов: высокой температуры и давления в недрах, контакта с породами другого химического состава и т. д. (гнейсы, кристаллические сланцы, мрамор и др.).

Большую часть объема земной коры занимают кристаллические породы магматического и метаморфического происхождения (около 90 %). Однако для географической оболочки более существенна роль маломощного и прерывистого осадочного слоя, который на большей части земной поверхности непосредственно контактирует с водой, воздухом, принимает активное участие в географических процессах (мощность 2,2 км – от 12 км в прогибах до 400–500 м в океаническом ложе). Наиболее распространены глины и глинистые сланцы, пески и песчаники, карбонатные породы. Важную роль в географической оболочке играют лёссы и лёссовидные суглинки, слагающие поверхность земной коры во внеледниковых районах северного полушария.

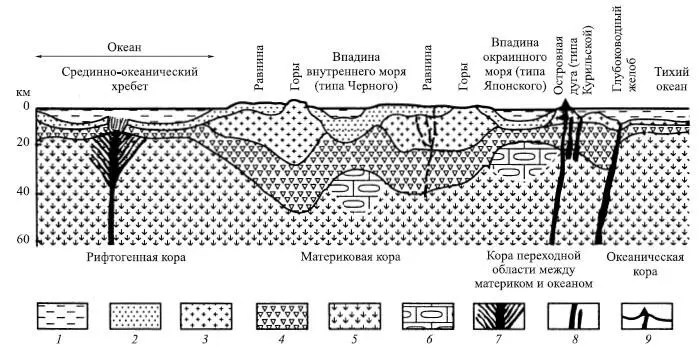

Рис. 9. Типы земной коры (по М.В. Муратову):

1 — вода; 2 – осадочный слой; 3 — гранитный слой; 4 – базальтовый слой; 5 — мантия Земли; 6 — участки мантии, сложенные породами повышенной мощности; 7 – участки мантии, сложенные породами пониженной мощности; 8 – глубинные разломы; 9 — вулканический конус

В земной коре – верхней части литосферы – обнаружено 90 химических элементов, но только 8 из них широко распространены и составляют 97,2 %. По А.Е. Ферсману, они распределяются следующим образом: кислород – 49 %, кремний – 26, алюминий – 7,5, железо – 4,2, кальций – 3,3, натрий – 2,4, калий – 2,4, магний – 2,4 %.

Типы земной коры.По строению и мощности выделяют четыре типа земной коры, которые соответствуют четырем наиболее крупным формам поверхности Земли (рис. 9).

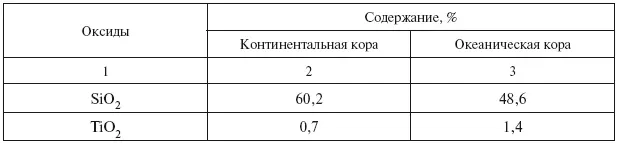

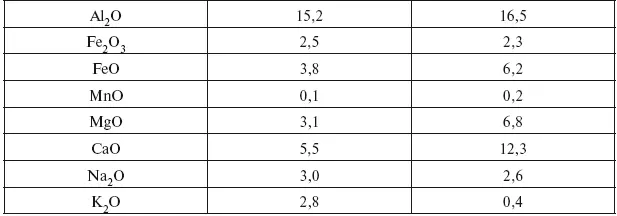

Первый тип называется материковым , его мощность 30–40 км, под молодыми горами он увеличивается до 80 км. Этот тип земной коры соответствует в рельефе материковым выступам (включается подводная окраина материка). Наиболее распространено деление коры на три слоя: осадочный, гранитный и базальтовый. Осадочный слой , толщиной до 15–20 км, сложен слоистыми осадками (преобладают глины и глинистые сланцы, широко представлены песчаные, карбонатные и вулканогенные породы). Гранитный слой , толщиной 10–15 км, состоит из метаморфических и изверженных кислых пород с содержанием кремнезема свыше 65 %, близких по своим свойствам к граниту; наиболее распространены гнейсы, гранодиориты и диориты, граниты, кристаллические сланцы. Нижний слой, наиболее плотный, толщиной 15–35 км, получил название базальтового за сходство с базальтами. Средняя плотность материковой коры 2,7 г/см 3. Между гранитным и базальтовым слоями лежит граница Конрада, названная по фамилии открывшего ее австрийского геофизика. Названия слоев – гранитный и базальтовый – условны, они даны по скоростям прохождения сейсмических волн. Современное название слоев несколько иное (Е.В. Хайн, М.Г. Ломизе): второй слой называется гранитно-метаморфическим, так как собственно гранитов в нем почти нет, сложен он гнейсами и кристаллическими сланцами. Третий слой – гранулитобазитовый, его образуют сильнометаморфизованные горные породы (табл. 4, рис. 10).

Таблица 4

Химический состав континентальной и океанической коры (по Аплонову, 2001)

Второй тип земной коры – переходный , или геосинклинальный , – соответствует переходным зонам (геосинклиналям [1] В настоящее время наряду с термином «геосинклиналь» употербляется термин «складчатая зона».

). Расположены переходные зоны у восточных берегов материка Евразии, у восточных и западных берегов Северной и Южной Америки. Имеют следующее классическое строение: котловина окраинного моря, островные дуги и глубоководный желоб. Под котловинами морей и глубоководными желобами нет гранитного слоя, земная кора состоит из осадочного слоя повышенной мощности и базальтового. Гранитный слой появляется только в островных дугах. Средняя мощность геосинклинального типа земной коры 15–30 км.

Рис. 10. Строение континентальной и океанической земной коры по современным представлениям

Третий тип – океаническая земная кора – соответствует ложу океана, мощность коры 5—10 км. Имеет двухслойное строение: первый слой – осадочный, образован глинисто-кремнисто-карбонатными породами; второй слой состоит из полнокристаллических магматических пород основного состава (габбро). Между осадочным и базальтовым слоями выделяется промежуточный слой, состоящий из базальтовых лав с прослоями осадочных пород. Поэтому иногда говорят о трехслойном строении океанической коры (рис. 10).

Четвертый тип – рифтогенная земная кора – характерен для срединно-океанических хребтов, мощность коры 1,5–2 км. В срединноокеанических хребтах близко к поверхности подходят породы мантии. Мощность осадочного слоя 1–2 км, базальтовый слой в рифтовых долинах выклинивается.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: