Юлия Гледко - Общее землеведение

- Название:Общее землеведение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2015

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2608-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Гледко - Общее землеведение краткое содержание

Для студентов географических специальностей учреждений высшего образования, преподавателей, специалистов в области физической географии, охраны природы и рационального природопользования.

Общее землеведение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

4.2. Концепции развития литосферы

До настоящего времени нет единого представления о путях развития литосферы. Существует несколько тектонических концепций, каждая из которых хотя и основана на бесспорных фактах, однако отражает одну сторону тектонической истории Земли, не охватывая общего ее хода, и противоречит другим фактам, которые, в свою очередь, удачно объясняются другой теорией. Такое состояние тектонической проблемы объясняется тем, что геология и геофизика основывают свои выводы на исследовании материков, которые занимают всего 29,2 % Земли, а изучение океанского дна, т. е. большей части планеты, только еще началось.

Сторонники теории мобилизма(от лат. mobilis – подвижный) доказывают, что блоки литосферы движутся, и первостепенную роль отводят горизонтальным движениям. Основные идеи мобилизма были сформулированы А. Вегенером (1880–1930) как гипотеза дрейфа материков. Новые данные, полученные во второй половине XX в., позволили развить это направление до современной теории неомобилизма, объясняющей динамику процессов в земной коре дрейфом крупных литосферных плит.

Согласно гипотезе Вегенера, до верхнего палеозоя земная кора была собрана в материк Пангею, окруженный водами океана Панталласса (частью этого океана было море Тетис). В мезозое начались расколы и дрейф (плавание) отдельных ее глыб (материков). Материки, сложенные относительно легким веществом, которое Вегенер называл «сиаль» (силициум-алюминий), «плавали» по поверхности более тяжелого вещества – «сима» (силициум-магний). Первой отделилась и сместилась к западу Южная Америка, затем Африка, позднее Антарктида, Австралия и Северная Америка.

Разработанный позднее вариант гипотезы мобилизма допускает существование в прошлом двух гигантских праматериков – Лавразии и Гондваны. Из первой образовались Северная Америка и Азия, из второй – Южная Америка, Африка, Антарктида и Австралия, Аравия и Индостан.

Поначалу теория мобилизма покорила всех, ее приняли с восторгом, но через 2–3 десятилетия выяснилось, что физические свойства пород не допускают такого «плавания», и на теории дрейфа материков был поставлен жирный крест.

Вплоть до 1960-х гг. господствующей системой воззрений на динамику и развитие земной коры была теория фиксизма(от лат. flxus – неподвижный, неизменный), утверждавшая неизменное (фиксированное) положение континентов на поверхности Земли и ведущую роль вертикальных движений в развитии земной коры.

Лишь к 1960-м гг., когда была открыта общемировая система срединно-океанических хребтов, возникла практически новая теория – теория современной тектоники плит (новая глобальная тектоника),из гипотезы Вегенера принявшая только изменение взаимного расположения материков, в частности объяснение сходства очертаний континентов по обе стороны Атлантики.

Новая теория утверждает: в движении материков участвуют плиты, в состав которых входят и участки суши, и дно океана; границы между плитами могут проходить и по дну океана, и по суше, и по границам материков и океанов. В этом ее важнейшее отличие от гипотезы Вегенера, считавшего, что материки двигались по веществу, которым сложено океанское дно.

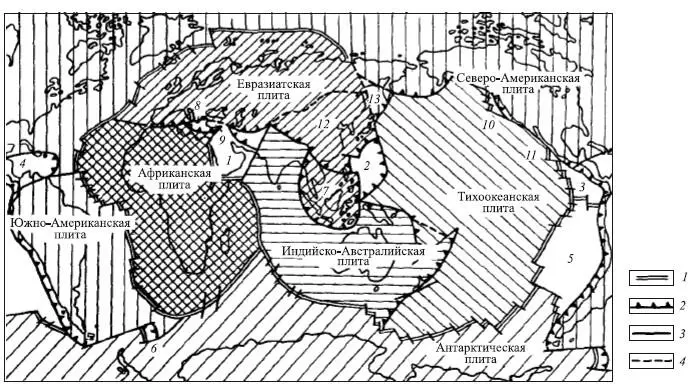

К крупным литосферным плитам относятся Евразиатская, Индийско-Австралийская, Тихоокеанская, Африканская, Северо-Американская, Южно-Американская, Антарктическая. Наряду с крупными плитами выделяются более мелкие, отвечающие отдельным глубоководным океаническим бассейнам (плита Кокос, Наска и др.), окраинным морям или частям раздробленных континентальных блоков. Движение литосферных плит происходит по астеносфере – слою верхней мантии, который подстилает литосферу и обладает вязкостью и пластичностью (рис. 11). В местах срединно-океанических хребтов литосферные плиты наращиваются за счет вещества, поднимающегося из недр, и раздвигаются по оси разломов или рифтов в стороны, образуя дивергентные границы. Этот процесс впервые описан американским геологом Г. Хессом и геофизиком Р. Дитцем, который дал ему название спрединга океанского дна (англ, spreading – расширение, распространение). Но поверхность земного шара не может увеличиваться. Возникновение новых участков земной коры по сторонам от срединно-океанических хребтов должно где-то компенсироваться ее исчезновением. Если считать, что литосферные плиты достаточно устойчивы, естественно предположить, что исчезновение коры, как и образование новой, должно происходить на границах сближающихся плит.

Рис. 11. Типы границ и схема расположения основных литосферных плит: границы плит: 1 — оси спрединга (наращивания коры), 2 — зоны субдукции (поглощения коры), 3 — скольжения (трансформные разломы), 4 — условные границы; малые плиты и микроплиты: 1 — Аравийская, 2 — Филиппинская, 3 — Кокос, 4 — Карибская, 5— Наска, 6 — Южно-Сандвичева, 7— Индокитайская, 8— Эгейская, 9 — Анатолийская, 10 — Хуан-де-Фука, 11 – Ривера, 12— Китайская, 13— Охотская

Взаимодействие литосферных плит при встречном движении (т. е. на конвергентных границах) порождает сложные и многообразные тектонические процессы, проникающие глубоко в мантию. Различают два главных вида конвергентного взаимодействия литосферных плит: субдукцию и коллизию.

Субдукция (лат. sub – под, ductio – ведение) развивается там, где на конвергентной границе сходятся континентальная и океанская литосферные плиты или океанская с океанской. При их встречном движении более тяжелая литосферная плита (всегда океанская) уходит под другую, а затем погружается в мантию. Субдукцию нельзя свести ни к «поддвигу», ни к «наддвигу» литосферных плит. Установлено, что субдукция развивается по-разному в зависимости от соотношения векторов движения плит, от возраста субдуцирующей литосферы и ряда других факторов.

Характер взаимодействующих участков литосферы определяет различия между двумя главными тектоническими типами зон субдукции: окраинно-материковым (андским) и океанским (марианским). Первый формируется там, где океанская плита субдуцирует под континент, второй – при взаимодействии двух участков океанской литосферы.

Строение и субдукционный режим окраинно-материковых зон разнообразны и зависят от многих условий. Типичный пример – Кордильеры Центральной Америки и Центральноамериканский желоб, Анды Южной Америки и идущая вдоль берега система желобов – Перуанский и Чилийский. В данном случае океанская плита погружается под материковый край плиты, образуя глубоководные желоба (характерны интенсивные вулканические и сейсмические процессы), край материковой плиты поднимается, в результате чего образуется мощная цепь гор вдоль материка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: