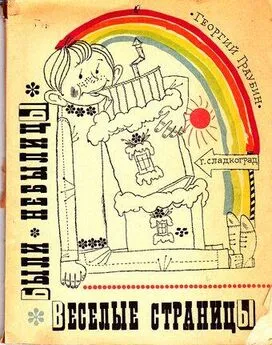

Георгий Граубин - На берегах таинственной Силькари

- Название:На берегах таинственной Силькари

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Восточно-Сибирское книжное издательство

- Год:1974

- Город:Иркутск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Граубин - На берегах таинственной Силькари краткое содержание

Сибирь — удивительная страна. В ней есть непроходимые леса и болота, есть обширные степи, свои маленькие Сахары и ледники. Зимой здесь стоят суровые морозы, а летом бывает жарко, как в пустыне. Почти вся сибирская земля скована вечной мерзлотой, а под мерзлой землей плещутся моря горячей воды.

История заселения Сибири тоже необыкновенна. У сибиряков крепкий характер, большая душевная щедрость, они славятся традиционным гостеприимством. И теперь в Сибирь едут из-за Урала не только работать — едут на экскурсии, просто провести отпуск в лесах и на горных реках.

Эта книга — рассказ не о всей Сибири, а лишь о самой восточной ее части — таежном Забайкалье. Из нее вы узнаете — об истории этого неповторимого края, а во второй части — о тайнах сибирских лесов и чудесах природы.

На берегах таинственной Силькари - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все шесть сыновей Кандинского тоже стали купцами первой гильдии. За товарами они ездили в Селенгинск, Иркутск и Москву. Почти все забайкальские охотники отдавали им пушнину за долги, за продукты, взятые вперед. От того, что часто охотники не могли выполнить чудовищных условий — сдать определенное количество пушнины — она доставалась купцам почти даром. Чиновники и судьи были подкуплены Кандинским, так что жаловаться на него было бесполезно.

Когда к добыче золота в Сибири были допущены дворяне и купцы, Кандинский первым открыл прииск. Работали на этом прииске ссыльнокаторжные, а поэтому добыча золота обходилась очень дешево. Получая огромные прибыли, купец стал настоящим царьком: он сам судил и сам расправлялся с неугодными — бил кнутом, отбирал имущество. Одно время у него был даже свой монетный двор.

И лишь когда о темных делах Кандинских появилась заметка в журнале «Современник», который редактировали Чернышевский и Некрасов, их звезда закатилась. Все их устные сделки с охотниками были объявлены недействительными. И тут их доходы сразу уменьшились в пятьдесят раз. А вскоре и все их имущество и дома были проданы с молотка.

(Все знают, что сейчас за границей в моде абстрактные картины. Но мало кому известно, что «отцом» абстракционизма явился как раз потомок нерчинского купца Кандинского, который уехал в Америку.)

Едва сгорела на Нерчинском небосклоне одна купеческая звезда, как ярко вспыхнула другая. Научившись у своих хозяев обманывать и обсчитывать, «выбились в люди» приказчики Кандинских — братья Бутины. (Они жертвовали немало денег на развитие культуры своего края, но это не мешало им оставаться хищниками.)

Бутины, построили в Нерчинске дворец. Да такой, что даже американский путешественник Джон Кеннан, побывавший в нашем крае, ахнул: «Что особенно поражало в городе всякого нового человека, то это роскошные палаты богачей — золотопромышленников Бутиных. Эти палаты могли бы поспорить и с богатыми столичными домами. Представьте пышное частное жилище с изысканными паркетными полами, шелковыми занавесками, с изящными ткаными обоями, с цветными стеклами, блестящими канделябрами, восточными коврами, золоченой, крытой бархатом и атласом мебелью, картинами старой фламандской школы, статуями, фамильными портретами кисти Маковского и с обширной оранжереей с пальмами, лимонными деревьями и тропическими орхидеями…»

В своем описании Кеннан забыл упомянуть о зеркале. А оно стоит того, чтобы сказать о нем особо. В одном из залов бутинского дворца стояло самое большое зеркало в мире. Сделали это зеркало в Италии и привезли его на Всемирную выставку в Париж. За очень большие деньги, удивляя иностранцев, купили это зеркало купцы из неведомого миру Нерчинска. Везли это зеркало по многим морям и океанам и, наконец, попало оно в устье Амура. Здесь для него построили специальную баржу и на ней переправили в Нерчинск.

Прикиньте теперь, скольких людей обсчитали Бутины, у скольких отняли последний кусок хлеба, чтобы сколотить капитал только на одно зеркало!

Лишь после революции все это вернулось к законному хозяину — народу: сейчас во дворце Бутина расположены библиотека и Дом пионеров.

Огромное богатство Бутиных не давало покоя другим сибирским купцам: в купеческой семье всегда, что в волчьей стае во время бескормицы.

Для того, чтобы закупить товары, Бутины нередко занимали у других купцов деньги. И вот однажды все их кредиторы сговорились. Они дождались, когда наступила засуха, и одновременно потребовали с Бутиных долги. Поскольку речки, на которых промывалось золото, пересохли, Бутиным расплатиться было нечем. По законам того времени их объявили несостоятельными и отстранили от дел. Десять лет шло судебное разбирательство. Когда оказалось, что кредиторы были не правы, у Бутиных уже не осталось состояния — его промотал совет, назначенный управлять их торговым делом.

Десятки миллионов рублей украли у народа подрядчики, строившие Великую Сибирскую магистраль. Ленин писал, что она была «Великой не только по своей длине, но и по безмерному грабежу строителями казенных денег, по безмерной эксплуатации строивших ее рабочих».

Подрядчик Кнорре нажил на ней семь миллионов рублей, Березин — пять, Бонди, Сидоров и Сидельников — по три, Салтыков и Молчанов — по два. Хищники поменьше положили в карманы «всего» по нескольку сот тысяч.

Одни из них проматывали награбленные деньги: другие, обладая миллионами, прикидывались полунищими. Таким был, например, иркутский купец миллионер Медведников. Он менял русские товары на китайские, а китайские на русские и при этом из одного рубля делал пять. Вот как описывает встречу с ним один из его современников: «В эту минуту растворилась калитка ворот, из которой вышел Старик с давно уже не бритою бородой, в засаленном сюртуке неопределенного цвета. Старая, пуховая, остроконечная, до бесконечности измятая шляпенка торчала на голове, осененной длинными поседелыми волосами, шейный черный платок и жилет, бывший когда-то полосатым, рекомендовались неподдельной древностью. На ногах козловые сапоги с длинными голенищами прикрыты были солнечного жара слоем пыли, смешанной с сальной глазурью. Этот человек имел физиономию серьезно-угрожающую. Вышедши на улицу, он осмотрелся кругом, взглянул на каменный забор своего замка, вынул из кармана клетчатый бумажный платок, вычистил им нос, снял с головы шляпу, перекрестился и отправился медленным шагом к толкучему рынку, ковыряя простою палкою рыхлую почву улицы».

Читаешь такое, и начинает казаться, что это Плюшкин сошел со страниц книги и перебрался в Иркутск! А, может быть, наоборот — Гоголь писал своего Плюшкина с иркутского купца Медведникова.

Но как бы купцы и хозяева ни жили, — купаясь в роскоши или скаредничая, — хищники все равно оставались хищниками.

Недаром Мартин Лютер считал, что средневековые рыцари были меньшими разбойниками, чем купцы, «ибо купцы ежедневно грабят весь мир, тогда как рыцарь в течение года ограбит раз или два одного или двух». Эти же слова мы можем с полным основанием отнести ко всем эксплуататорам, которые постоянно грабили народ: к хозяевам фабрик и заводов, к кулакам, ко всей царской власти.

Сейчас нашей страной управляют сами рабочие и крестьяне. А нашими прадедами, первыми пришедшими в Забайкалье, управляли воеводы и приказчики, представлявшие собой царскую власть. Как они управляли, видно из челобитных, которые до сих пор хранятся в Москве.

Сибиряки народ выносливый, забайкальцы — особенно. Нелегко вывести их из себя. И если уж они начинали писать жалобы, значит, действительно, им приходилось солоно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: